我的故乡我的梦之二(福建)----陈福军(广州)高中八0届2班【校友文萃】

|

我的故乡我的梦之二(福建)

1970年,我和妈妈随军来到了福建洪濑镇,直至1979年跟随父亲转业离开。童年梦醒时分,恰少年风华正茂,记忆最深,感情最厚,这块热土,在心中是故乡般思念。

洪濑镇,隶属福建省南安县,历史悠久,文化底蕴深厚,曾是闽南四大集镇之一,商贸繁荣,闻名遐迩。十字街商铺林立,新华书店、文化馆、百货商店、照相馆、面包店、还有妈妈上班的粮店……其中,新华书店是我最常光顾的地方,几乎三天两头就过去看看有无新书,存点零花钱全去买书了,那时“如饥似渴”爱看书,家里的“小人书”堆积如山,估计也有上百本。周末,邻居帮我摆了个地摊,把“小人书”出租阅览,吸引了一群小朋友,生意可火了,这是我人生第一桶金,也是唯一的一次做生意,懵懵懂懂当了一回老板,赚了多少不记得了,只记得又把那钱去买了几本“小人书”,居然懂得再投资,想起来有点神奇。 我们租住一个旧民居四合院,包括房东四家人合住,近二十多号人,烟火重人气足,热闹却和睦。

房后有口水井,是周边居民的水源。挑水劳动归我,咋开始不熟悉,小桶摇来摇去或空打关斗就是打不到水,急的想哭,后经邻居指点,掌握了技巧。小桶放到井底水面,手灵巧一抖,小桶听话的一头扎进水里,两手有序接力往上提,倒进大桶里,秘诀是“一气呵成”。两个大桶装满了,扁担两边一套,起身稍停几秒,一悠一悠回家喽,节奏强韵律美,居然十分享受这项劳动。 房前有块空地,围起来养了些鸡鸭,每当听到母鸡“咯咯哒”时最开心,它庄严宣告:可以捡鸡蛋了。孵小鸡更有趣,但要跟母鸡一样有耐心,从挑受精鸡蛋到孵出小鸡,约需二十多天,等待是痛苦而又快乐的。小鸡破壳而出那刻,见证生命奇迹,惊奇欢喜激动。每到晚上,铺张旧报纸在床上,一家人喂逗小鸡玩,稍不留神,小鸡冲出界拉泼屎在床上,弟弟惊叫往后躲,我拍手哈哈笑,这是儿时最有幸福感的时光。 夏天,在鸡窝角落撒几粒丝瓜种子,看着它发芽长叶开花,爬满了鸡棚顶架子,一条条丝瓜挂在上面,既可食用,又可遮阴,还可观赏。秋天种南瓜,同样硕果累累,最大一个重达十余斤,生怕被别人偷去。吃着自种的瓜,再琢磨“自力更生 丰衣足食”口号就有点味道了。

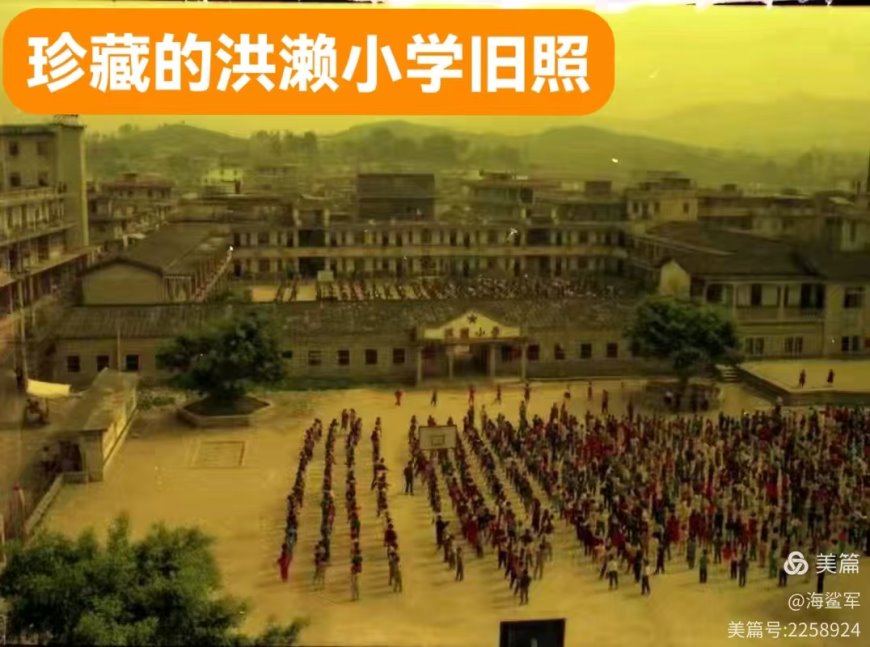

洪濑小学(现在的洪濑中心小学)是我学涯的起点,坐落在文化广场(当地俗称“大埔”)旁,是座围院式建筑。校园内的一切历历在目,朗朗晨读声犹在耳边,课间休息最热闹,女孩跳皮筋翻花绳,男孩玩斗鸡打弹珠。在这里,认识了人生第一批小同窗,至今不忘。我的搭档副班长是个女孩,圆圆脸,温柔可爱。人的一生会有许多同学,感觉小学同学最天真无邪,清纯如水,烂漫如花。 在这里,我带上了红领巾,当上了班长(中队长),三好学生,又红又专。最敬爱的领袖是毛主席;最崇拜的英雄是刘胡兰、黄继光,邱少云、刘文学、草原英雄小姐妹;最痛恨的反动派是周扒皮、黄世仁、胡汉山;最远大的理想是做共产主义接班人;最喜欢的课是体育课,可以走出院子到广场,尽情奔跑或打球。小学是我们这辈人的红色摇篮,根红苗正源于此,爱党爱祖国的红色基因已深深植入我们心里,刻在骨子里。

学校旁边是电影院,那时看场电影算是大餐,过节般期待和喜欢。在这里,看过电影无数,皆为励志片。《地雷战》《地道战》《南征北战》《侦察兵》《闪闪的红星》……凡是打仗的都喜欢,百看不厌,看到能把片中台词演绎的一字不差,且声情并茂。电影院是第二红色课堂,红色种子深埋心底,潜移默化,影响一生。 学校后面是宽阔的“后车路”(后马路),马路边有个土地公庙,好奇常去,从不抽签,只看签诗,是懂非懂,觉得神秘有文采,字里行间充满了深意,能给人们心灵安抚和启示。庙旁一条小路直通我的初中学校南八中(现在的新侨中学)。初中趣事不多,上学这条小路倒是记忆犹新。每天,我和两个死党同学端流、克良不背书包,裤后袋插着本书,沿着这条小路,打打闹闹上学。记忆中,小路在稻田,菜地,池塘和小溪中蜿蜒伸展,风光秀美,只是天天走没感觉了。那个池塘印象倒深,里面有很多癞蛤蟆,觉得它们是丑陋的“坏人”,庆龙有杆气枪,我们常去练习打蛤蟆,想起来有点残忍,那时调皮不懂事。

洪濑有条大河,叫东溪河。河水清澈缓缓流淌,温纯如少女。我和玩伴常在河边奔跑嬉闹,打水漂,天热了就下水泡泡,简单快乐。黄昏时分,东溪河最美,坐在岸边,远望水面波光粼粼,洪濑大桥身披霞光,卫士般忠诚挺立水中。夕阳俯瞰偷拍,河边捣衣的村姑,忽然溅起一串银铃般的笑声,惊醒了岸边发呆的少年,岁月悠悠,剪影长长。也曾有冒险经历,想起后怕。有次发大水,斗胆下水,结果被洪水冲走了很远,精疲力尽上了岸,吓得两腿发软,瘫在地上。洪水过后,到岸边水沟里捕抓搁浅的鱼虾。鱼没抓到,却从洞里拉出了一条半米多长的水蛇,惊叫一声急甩出去,飞奔上岸,惊险无比,从此金盆洗手。东溪河,滋润着我的少年时光,也留下了惊心动魄的教训。

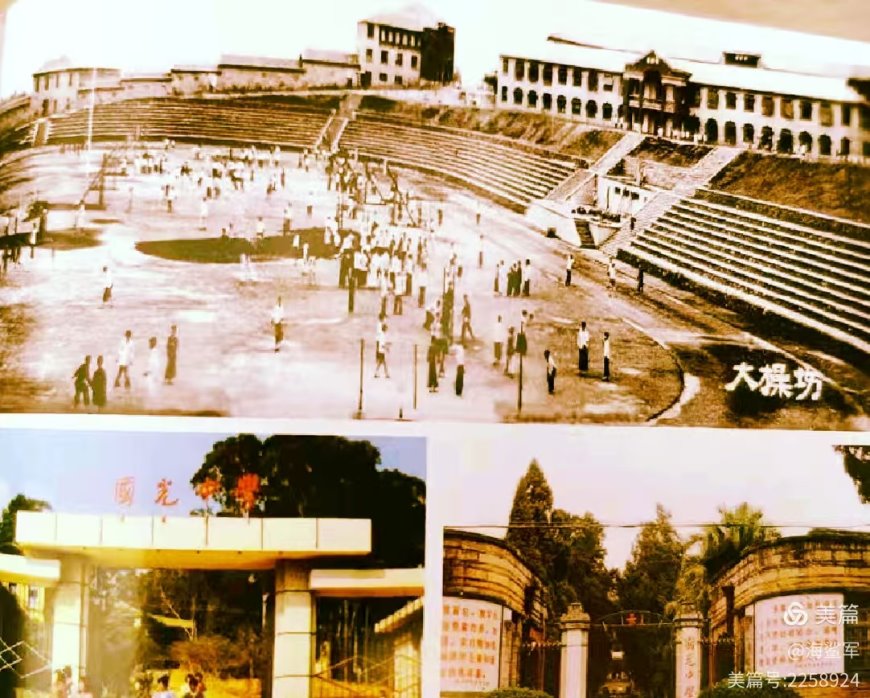

南安国光中学是我人生一个重要驿站,1978年9月—1979年10月,我因成绩优秀被推选到这里上高中,后随家人迁往广东而不得不转学。400个日夜很短,却因住校,校如我家,感受特深。学校原是华侨李光前先生捐建的私立学校,风光秀丽,设施高端,实力雄厚,后为公立省重点高中。这段经历虽短,却为我后面顺利考上大学奠定了坚实的基础。更庆幸的是我在这里爱上了语文,并从此爱上了写作,爱上了文学。虽不成家,只能搬弄些小文,但已觉益处多多。饮水思源,溯源于此,感恩国光,感恩老师们教导有方。 学校如家,周末还是想家,每到周六下午,早早备好行囊,归心似箭,一下课就飞奔回家之路。8里路徒步约1个小时,几个同学说说笑笑,倒也不累。后来,小波同学配置了“豪车”,28寸永久自行车,邀我共骑,更是快马加鞭,羡煞同学,一阵风就到家了。隔壁女孩小学同学阿云见我回来很高兴,低着头红着脸跟我打招呼。妈妈悄悄告诉我,阿云每天帮她挑水干活,可能喜欢我。那时,可能情窦未开或反应迟钝,我没行动。周日下午,带着一个星期的咸菜,又依依不舍踏上回校之路。

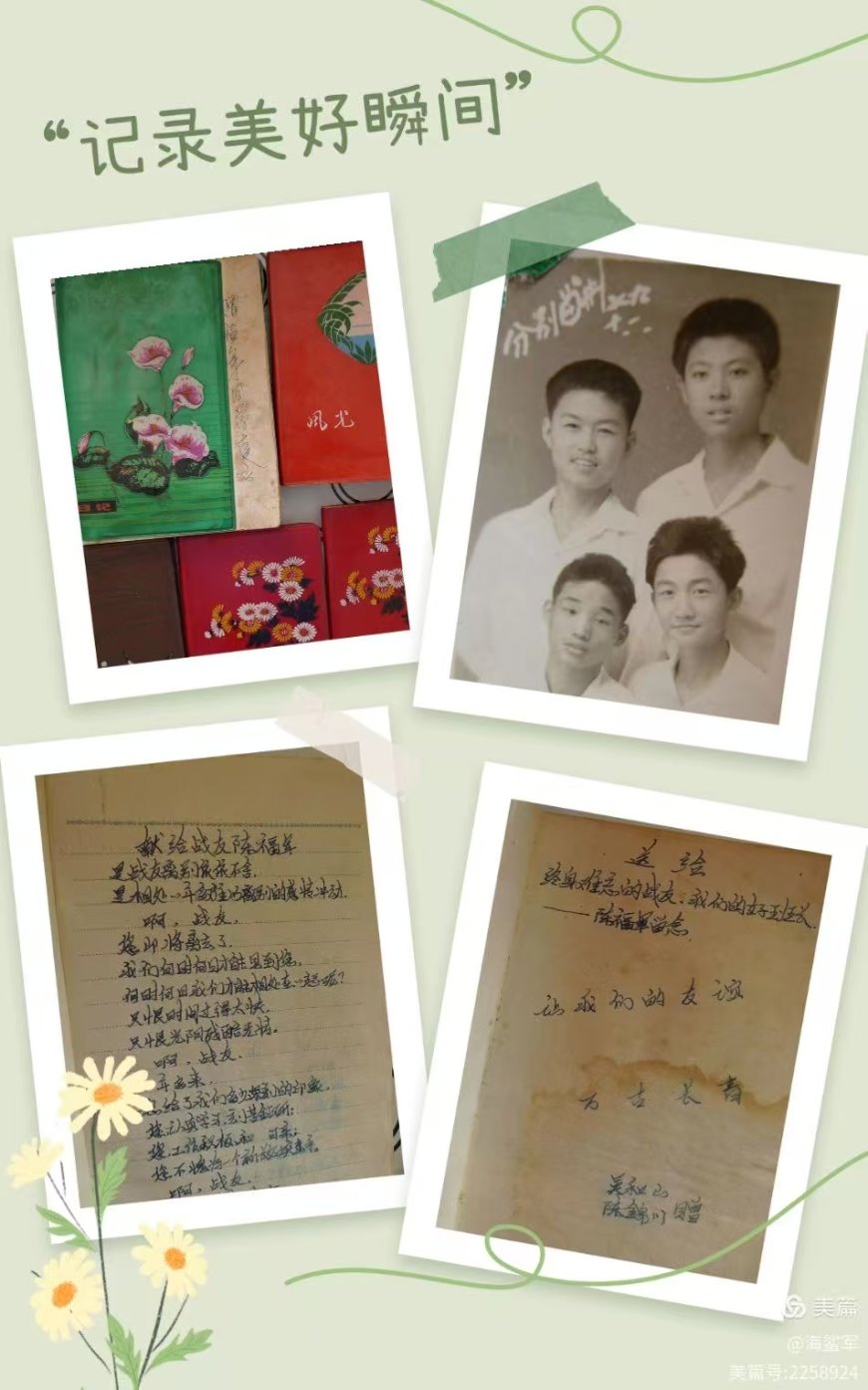

最伤感的日子是1979年10月的某一天,我正上着课,老师告诉我部队有人找,原来是父亲叫人来接我回去搬家到广东了。我噙着泪,木木走出课室,不知有没有跟老师同学说再见。走出没多远,几个同学追了上来,每人送我一本日记本,上面写着他们的惜别留言,拉着手,含泪相拥。挥挥手,我告别了同学,告别了国光,万般不舍,人生第一次知道什么叫伤心离别。 第二天,终于要离开养我育我的洪濑了,只见阿云早早站在门口,望着我欲言又止。车开了,我挥挥手,她追了一段停下来,挥挥手,我们一个手指没拉,一句话没说就此告别了。这段朦胧羞涩的情缘直到我上了大学才慢慢淡出,带点酸甜,带点伤感。大学毕业分配,我身为广东籍,却毫不犹疑把福建作为第一志愿,广东第二,是情未了,还是缘未尽?可惜,命运弄人,我还是分到了广东广州,从此天各一方,福建成了我第二个故乡。 再回首,四十六年穿梭而过,十年情缘,感恩相识。缘来缘去,珍藏遇见。故乡啊,想起你,想起她和他,依然温馨无比,如当年热爱,如当年不舍,我的故乡我的梦,渴望梦想成真。

|