燕山黄氏历史名人黄栢------黄印尧(厦门)高十组【校友文萃】

|

演武定功鄉試榜 頂天樹德狀元師 人物介绍:

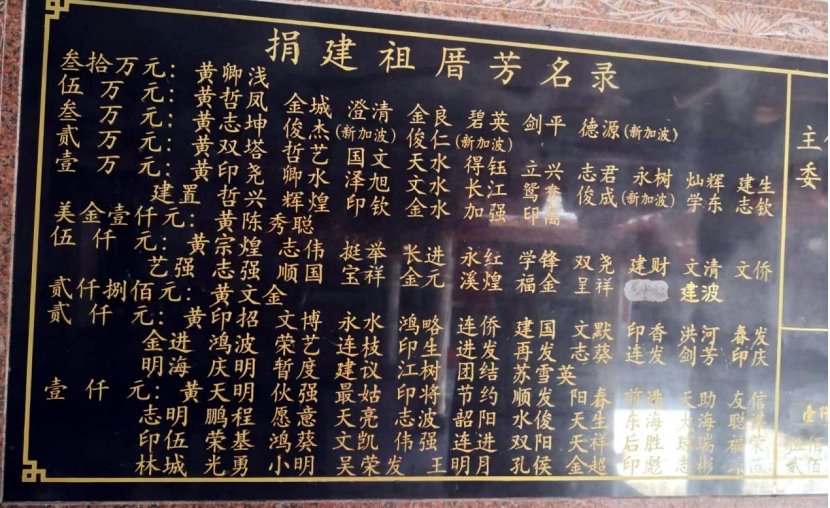

一、偏门吸港水,六荔护祖厝 。 在南安县洪濑镇南边有片燕黄后裔村落,东与福林村接壤(旧时是四都与五都的分界线),西临晋江东溪畔,南连少卿山麓,北偎佳色(鸡屎寨)山脉,明朝时,佳色(鸡屎寨山名)山顶有个东林寺(倒毁后重建清水岩寺),以寺取地名为东林,清朝时属南安五都,民国为东塘保,解放后称东林村(大队)。东林村是个较平缓的丘陵地,面积5平方公里,辖陈塘、演顶、仑顶、潘坑、后厝、茶林、贡山、楼仔等8个自然村,可耕地面积近4000亩,清一色为燕山黄氏十房后裔。据说洪武(1370)年间,燕山始祖司令忠勇公十房三世纯斋公携夫人柯玉娘和长子道生等子孙从南安丰州移居东林繁衍,至今已有600余年历史。纯斋公及夫人柯氏妈百年后合葬于东林后厝猛虎山下,故称“猛虎墓”,现为南安巿不可移动文物。 燕黄十房三世纯斋公及夫人柯玉娘在丰州洪濑一带垦荒种蔗榨糖、做生意搞贸易,建钱庒,成了富甲一方的富賈。燕黄后裔秉承祖先勤劳致富,勤俭持家美德,家族一直是人丁兴旺,家业越来越大,黄氏家业扩展到晋江东溪的两岸。居住在后厝村落的第15世鼎政公,正当年富力强,聪明能干,积累许多财富,有意将家业扩展到距后厝1000米的佳色(鸡屎寨)山下梅溪边的一片平地上。大约在1750年左右,他请了十位风水先生选址。一致认为这块平地前有从古头港(现瞧琉前峰)流来的东溪水和从洪梅流来的梅溪水,然后向西南转向霞苏流去,进水看得见出水(转弯)看不见,是块不可多得的风水宝地。但是在建厝的座向上出现分岐,多数主张坐南朝北,可极大的吸收古头港水(财),少数认为古头港的水太大,如果坐南朝北,房屋后面没有大的靠背山,怕承受不起大水,建议坐东朝西,背靠佳色山,前面有一片开阔地,远方还有杨梅山,然房屋走向与古头港水流平行,就吸收不了水。为了弥补这一缺陷,可以在厝前建一个石埕、池和围墙,在围墙西北面,向古头港方向建个“偏大门”来吸收古头港水,在池中挖个井(偶意是钱井),而在祖厝南边栽上大树,栏住水尾,也能起到吸收古头港水的财气,意味财源滚滚来,往后子孙人才辈出,兴旺发达。做事一贯小心谨慎的鼎政公采纳少数人的建议,用了整7年,建成了堂皇富丽又非常牢固具有闽南风格的五间张祖厝、后落、护厝、重护厝,亲手栽下六棵荔枝树(向征着当时的六房孙子)。直至1757年才全家搬进新居。当年栽下的荔技树已成参天大树,树高树冠都有有二十几米,树干需3一4人围抱,一到夏天,就成了老人纳凉和小孩戏玩的地方。村民都都说是风水树。每次洪灾,六棵大树都起到减缓洪水流速保护祖厝的作用,1956年8月15日年的特大洪水将房子淹没一米多深,从上游军营漂来的大量杉木,被村里的青年捆绑于荔技树上,两百多年来几十次大洪灾,祖厝都能化险为安,这六棵大树功不可没。可惜在上世纪的困难时期,生产队分别于1958、1964、1970年三次将荔枝树砍了卖给造船厂。如果没有砍去,至今已300多年树龄,一定是永久保护古树。为了弥补风水树的功能,1986年,村时华侨出资,村民出力,在原荔枝树边的梅溪建起一座水泥桥,偶意是栏住古头港水尾,又方便村民出行。 鼎政公建造的祖厝至今近300年历史了,造就演顶村落人丁兴旺,经济繁荣。从当年的一家十几口人发展到现在的1000多人,遍布祖国各地和美国、东南亚。在清朝道光年间,出了个武举人黄栢。随着社会的发展,近三十年来,村民陆续搬出祖厝,另建现代式小楼房,古老的祖厝显得老旧,与周围新屋极不协调。2012年,村民集资100多万元,折除旧厝,在原址按原样采用石头钢筋水泥结构重建祖厝,再现当年的辉煌。

二、苦炼中武举 开舘传武艺 1757年,鼎政公举家搬进演顶后,除了重农经商,还办私塾,让适龄儿童进学堂(私塾)学文化,炼武艺。道光乙未年(1835),鼎政公的孙子黄栢,字守松,中了武举人。他自幼身体结实,爱武,四出拜师学艺,由于他身材高大,能吃苦,基本功扎实,臂力过人,悟性强,深得名师垂爱和授艺,至今仍有他炼功传艺的(相当于现时的举重)奇勇石三块,分别是360、240、180斤和三把关刀,分别是360、240、180斤。(上世纪五十年代,大关刀曾插在牛圏作为捆牛绳的固定物,1958年大炼钢铁时毁了)。他綜合各路名师武艺,自创一套“关刀拖铁斗(铁锅)”绝技。至今已失传,大意是:腰部挺着一块方形奇勇石,人斜立,挥舞着大关刀,刀刀从铁锅上削去,只见刀刀冒金(铁)花,铁锅原地不动。这武功表达出腰部负重,仍可挥舞大刀,而且刀速飞快且准确。 1835年,23岁的黄栢公参加泉州府武举考试时,他表演的“关刀拖铁斗”技压群雄,一举夺的当年第一名武举人。高中武举人,按大清律制,可以进入军界为朝廷效力。然而当时已经是清朝末期,政府腐败,民生艰难,天下不太平。炼武之人的黄栢公性情刚正,毅然放弃从军之路,在家乡开设武馆,为乡民传授武艺,强自健体、保护家园。1850年,黄栢公在他居住的中座厝扩建后落,成U字型,有左右榼头、天井和后排五间张,中间为大厅,这是黄栢公习武的会所,后人在大門两边刻上对联“演武定功鄉試榜;頂天樹德狀元師”。在厅堂(公婆龕)两侧对联“仰思父祖,世紹箕裘,根出燕山星拱北;俯保兒孫,日新才德,翼垂雲海路圖南”。 由于黄栢公武艺超强,名声大振,前来拜师求艺的青年众多,他严格挑选,认真施教,佼佼者甚多,其中最为出名的是光绪年间武状元黄培松。黄培松出生于五都洪梅,家道贫穷,少时习文,想求取功名改变命运,屡试不中,后弃文从武,先后拜晋江罗溪武举人黄纪堂和武举人黄栢公为师。培松公身材魁梧,臂力过人,天资聪明,有文化,悟性好,是可造之才,黄栢公视之为子,生活上精心照料,把毕生所学武艺传授给他。黄培松不负众望,刻苦习武,公元1876年光绪二年中武举,光绪六年(公元1880年)武科会试第一,殿试钦点武进士一甲第一名,高中状元,授一等侍卫。同师学员黄南昌、黄道全、黄明德、黄世厚、黄贻辉、黄和脑六人也都高中武举人,中武生者就更多了。

三、高处一声吼 平息官民斗 19世纪初,清廷腐败,太平天国起义,李秀成部队进入福建永春,洪濑四都乡民呼应,暗地里串联组织民团,占山为寇,不时打劫过路客商。 一日,南安知县乘轿,带着上百号官兵浩浩荡荡前往四都剿匪。当官兵进入东林村时,黄栢公尾随官兵前去观看。没想到民团早有准备,人多势大,蜂涌而下,一交手,官兵立马溃败,往回跑,县老爷坐轿也被砸烂。见此情景,一身武生打扮的黄栢公,手持钢叉站在村界狮公山处三块大石头上,他让官兵逃过,叫住县老爷:“在此休息,我来阻档民团”,冲在前面的50多名民团大喊大叫,蜂涌而上,想以多制少,黄栢公站在高处石头上,双手挥舞着钢叉,先来个“海底捞月”,只见银光闪烁,风声嗖嗖,吓住民团,然后对着民团大喊,“你们已经赢(胜利)了,穷兵勿追,让官兵逃生吧,以免新生血债再次引发争斗”。民团中有人认出他是“演顶武舘”武师黄栢公,大喊“松栢公武功了得,赶紧撤(退)”,这场面犹如当年三国猛张飞当阳桥独退曹操百万之兵。 黄栢公带着县爷来到住处,送茶为县爷压惊,县爷大为感动,抱拳向黄栢公行礼,说“黄壮士真有万夫不当之勇,若不是你救我,我命休矣”。并邀请守松公出山到县衙当差,为国出力。黄栢公对县爷讲,“当今社会,日渐衰败,民生苦难,衣食不保,四都山民也是出于无奈,才会占山为寇,县爷不要动真刀真枪镇压,我今天喊退山匪,是为了官民免生血债,希望县爷适可而止,能饶人处且饶人”。他说,“我只是一介武夫,想在屋后建个武舘,招收青年,传授武艺,强身健体就好”。县爷立即说“我愿为新建武舘捐一条石砛,以表诚意”。事后县爷派人运来一条上好的石砛(长7.1米、宽0.6米、厚0.2米),比正常的石砛加长加厚。黄栢公也回送一把关刀给县爷。 黄栢公开设武舘,组织村民炼武,强身健体,看家护院,保一方平安。1886年清明节,已是古稀之年的他,仍然来到南安丰州为燕黄始祖忠勇公扫墓,还应族人要求,表演一套拳术,回家后开始生病,1886年12月28病逝,生病期间,多地族长前来探视,数百人为其送行。1980年族人为其塑造金身供奉厅堂,每年的七月初十(黄栢公的出生日),都为黄栢公举成祀奉活动,大厅张灯结彩,锣鼓喧天,杀猪宰羊、四时花果,夜晚演戏,热闹非凡。 1990 年,武舘遭遇火灾倒塌。2023年黄栢公后裔已集资,计划在原址原样重建,以纪念黄氏先贤黄栢公的传奇伟绩,目前正向政府申办建厝手续。 斯人已去,当年武舘大门对联“演武定功鄉試榜,頂天樹德狀元師”正是对黄栢公一生最恰当的评价。 黄天赐(黄栢公第六代嫡孙)口述 黄印尧整理 *燕黄族人黄少华先生提供部份资料,黄长江提供照片,特此致谢。 |

编辑:余淘