牛 母 奶------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

牛 母 奶 Tik Tok:没有一个地瓜可以逃出胡建,也没有一碗粉团可以逃出转究。

在我老家,地瓜粉团不叫地瓜粉团,叫牛母奶。 我老家是一个小山村,土地贫瘠,童年时候,由于用于耕作水稻的田地不多,种植技术也没现在高,交完公粮后,剩下的大米经常不够吃。米饭不够,地瓜来凑,于是,家家户户都会利用自留地或山地种上几垄地瓜,用来帮衬口粮。每到地瓜丰收的时节,大家会把好吃的、大个的储存起来慢慢食用,而那些个子小,有缺口虫害,或者口感较差的,会被磨成浆,晒成地瓜粉,改头换面,成为农家必备的辅食。 乡下人家穷归穷,但还是有追求美食的权力。每逢雨天,或者农闲时日,便会挖空心思整点好吃的犒劳肚子,犒劳家人。而牛母奶则是我家最常做的美食。

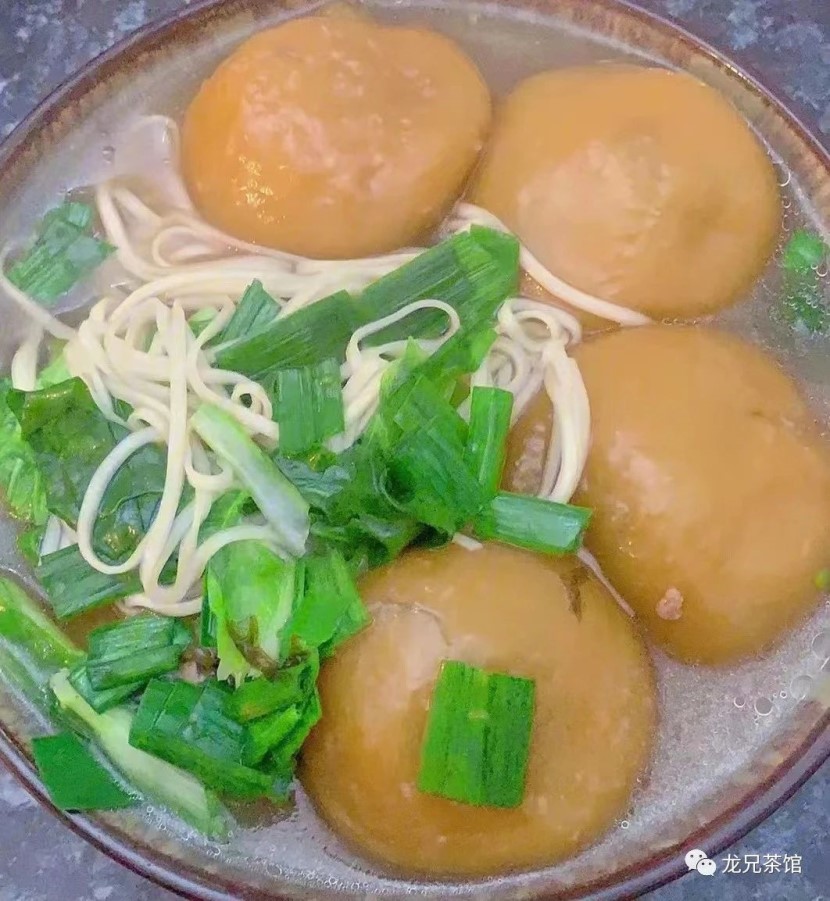

母亲有一手做牛母奶的技巧。只见她挑上几个红心地瓜,这种地瓜最好吃,蒸熟后去皮捣烂,然后凭经验按比例加入一些地瓜粉,不断地搅拌揉搓,适时加点稀饭调和,直到二者完全裹合在一起,成为一个软硬适中的大粉团,搁盘里醒着。起灶热锅,用猪油生姜先润个底,加水大火烧开,尔后左手托起大粉团,右手麻利从大粉团揪下一小块一小块,捏成一个个小粉团,点入沸泡中。没几分钟,粉团们便从锅底浮上来,一粒一粒,晶莹剔透,油光发亮,上上下下荡着,形状像极了母牛的奶头,故得昵称“牛母奶”。此时再加入适量的米粉和青菜,滚一会儿,放入调料,撒把蒜叶,最后浇上一勺葱头油(这可是牛母奶的灵魂),即可出锅入碗。而蹲守在灶边的我们哈喇子早已流到下巴,随着母亲一声“来啊,烧烧入补筋骨”,几双小手争先恐后地伸了过去。

接过母亲的大鸡公碗,我操起筷子就开始夹向牛母奶,可此时牛母奶就像溜溜球般四处逃窜,抓了半天也抓不上一个,囧急之下,把嘴贴住碗边,用筷子拔拉一个进来。友情提示,这时不能急着咬,否则会燎牙烫嘴,必须要用舌头先控制住牛母奶,张开嘴呵一会儿热气,回气的时候也要注意,防止牛母奶不小心滑入喉咙,那会一路烧到胃,让你热泪盈眶。待热气稍褪,方可放心咬嚼。首先感觉到是地瓜粉的Q弹劲道,接着便是地瓜的香甜粉糯,味蕾瞬间得到极大满足。两个亲属的组合,相得益彰,竟能使口味产生裂变性奇观,不得不让人佩服劳动人民的智慧。不仅如此,听妈妈说,地瓜粉还可以中和地瓜的酸度,吃多了也不会赤心。一粒下肚,原汤送服,从嘴巴到胃一路舒坦,令人欲罢不能,一会儿功夫,一碗牛母奶便见了底,犹自砸巴着嘴,回味无穷。

碰到母亲心情好的时候,或者有个小节日,她也会来个升级版的牛母奶。往粉团加入炒香的花生米、香菇、虾皮、猪油粕或者巴浪鱼干等,这些好料嵌进粉团,花生的脆,香菇的香,猪油粕的脂,虾皮巴浪鱼干的鲜,几种美味邂逅在软糯的粉团中,不仅提升了营养,而且更加丰富了粉团的味觉层次。为此,有人戏称:“一只巴浪鱼最好的归宿,就是融入地瓜粉团里。”每逢这幸福的时刻,我们兄妹总会发扬“比学赶帮超”的精神,个个埋头苦干,都想着赶快吃完一碗,然后再来第二碗、第三碗,惹得母亲在一旁直乜眼:“亲像夭鬼再拔你们的尾口!”、“小心连舌头也跟着卷下去!”、“吃饭要懂得看饭缸!”嘻嘻。 我自小就爱吃地瓜,当然更爱吃牛母奶,人送外号“地瓜王”。听母亲说,当年的我长得胖嘟嘟,帅呆了,人见人爱,首要功臣便是地瓜。上了初中,由于经常吃学校的蒸饭,胃火旺,食纳差,大便干结,人瘦成了“排长”,医生认为应该多吃猪肚和猪脚,我也是这样认为的,但这怎么可能呢?于是,母亲便采取小时候养我的办法,隔三差五就会煮碗牛母奶给我打个牙祭,安慰一下胃肠,您甭说,疗效还十分显著,真可谓:剥菹绝胜烹龙蹄,应补食疗第一篇。到现在,我还有一副拖不垮的地瓜体质,还有一嘴迷人的地瓜腔,这都是当年牛母奶“惹的祸”。总之,在那贫穷的年代,艰难的岁月里,有了母亲的牛母奶的陪伴,再寡淡的日子,仿佛也会变得温暖、富足而且有滋有味。

有时我就在想,这牛母奶到底是谁发明的?这样合情合理的处理办法又是怎样被发现的?到目前为止,我还没有得到一个确切的答案。但我相信,只有人们生活在心态平和,对生活充满期待的安静时光里,才会去慢慢斟酌,才享有这样不厌其烦做美食的心情。同时,这样的食物加工也糅合了爱与责任,对他们而言已成为生活的一部分,并且一代一代传承下来,在浩淼的时空穿梭、演变、再生,从而形成绵长而丰富的历史。 如今,巨变的泉州,食物空前丰盛,大街小巷都可以见到地瓜粉团的身影,成为古城一道知名的古早味。诚然,它们没有母亲做的原始朴素,但每每碰见它们,总会唤醒我对往事的回味,也触动了我心底最暖的那份关于舌尖的记忆,那是时间的味道,是故土的味道,也是母亲的味道。

|