压 岁 钱------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

压 岁 钱 陈辉龙 (泉州) 高中87届 百十钱穿彩线长,分来再枕自收藏。商量爆竹谈箫价,添得娇儿一夜忙。

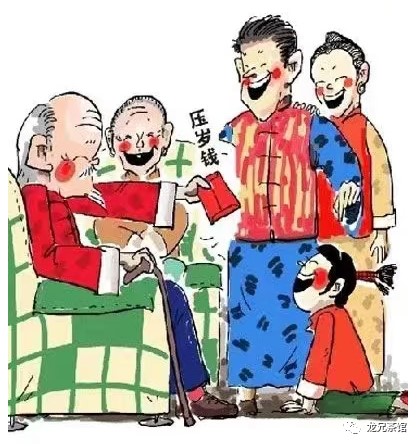

小时候,最期盼的事就是过年了。过年的时候,不仅可以穿新衣、放鞭炮、串亲戚,吃到许多平日里见不着的好料,最关键还能得到长辈们的压岁钱。 压岁钱,在我老家土话也叫“分元”,分元分元,分发银元,很直接,很形象。通常来说,有固定和不固定两种。

记得,每年除夕夜,吃过年夜饭,父亲总会把我们仨兄妹喊到一块,召开一个学习总结表彰会议,会议的主旨就是压岁钱,依据是期未考试的成绩单,单课优秀奖一元,良好五毛,“三好”学生重奖二元。由于我学习比较好,每次都能拿到十来元钱,真的是应了那句“书中自有黄金屋”的古语。大哥就可怜代啰,经常只能拿到两三元钱,瞧着他那翘得可以挂上秤砣的嘴撩,我心里是美得不行不行。 初一早上,由于爷爷奶奶跟我们不住在一起,母亲照例煮了两碗面线鸡蛋让我和哥哥给他们送过去,这会儿正是爷爷奶奶给我们压岁钱的时候,谁端给爷爷,爷爷就给谁,谁端给奶奶,奶奶就给谁,不同的是爷爷每次给的是一元,奶奶给的是五毛。哥哥腿比较长,每次都跑在先头端给爷爷,我就只能端给奶奶,唉!当时我心里就有点忿忿不平,同样一碗面线鸡蛋,凭什么奶奶就少五毛呢?

以上两项收入是比较固定。不固定的是,从初一开始,我们便会抽空跟着父母亲四处走亲戚,感觉当年的亲戚很多,什么七大姑八大姨,九大舅十大叔,虽说都不是很富有,但正月正时,即便再穷,礼数还是要的,多少都会给小孩一点压岁钱,我们的经验是:脚勤嘴甜脸皮厚,见了长辈头磕破。几天下来,瘦账上算盘,合计起来还是相当可观的,记得有一年我的压岁钱竟达二十多元,兴奋之余,也给妹妹包了一毛钱,您别小看这一毛钱,在当时相当于两根大油条呢。 有了钱,当然得显摆了。一有空,古大厝的小孩都会聚在一块,大家都拿出压岁钱,比一比谁的钱多,多的喜逐颜开三脚花跳,少的急红脸说还有多少亲戚没走,到时也会多等理由。大家伙都是嘎嘎崭新的票子,为了防止磨旧弄脏或者有折痕,必须整一个钱包,有的是用软布缝的,有的是用折纸叠的,五花八样。钱包必须放在内衣兜里,并不时用手压一压,心里才比较踏实。睡觉的时候,也不敢大意,必须连着内衣放在枕头旁边,触手可及,这才安心。没人的时候,经常会不自主取出来,沾着唾沫星子,“沙沙沙”地再数一遍,“喇喇喇”摔几下,闻一闻那迷人的油墨香气,那种感觉真他娘的爽!!

揣着兜里的“巨款”,腰杆直了,底气也足了。哥几个昂首挺胸来到大队部旁的“阿波”小卖部,大声高喊“老板,来五盒摔炮”,新年里老板娘的心情格外高亢,脸上堆满了笑容,比平时热情十倍的语气迎接我们这些“小土豪”。三下五除二,压岁钱换成了一个个小摔炮,衣服的口袋塞的满满当当。激情高涨的时刻到了,猪圈、鸡窝、牛棚、小朋友的脚下……这些都成为我们小摔炮攻击的目标,闹得四邻鸡飞狗跳,吓得小朋友高声尖叫。有一回,我脑一发热,往厕所里摔进一个,随着“啪”的一声,一个脑门冒了出来,大吼一声“哆一个死婆仔?”我和玩伴笑着跳着,早已不见踪影,留下了一串串笑声,真的是开心坐飞机——开心上天了。

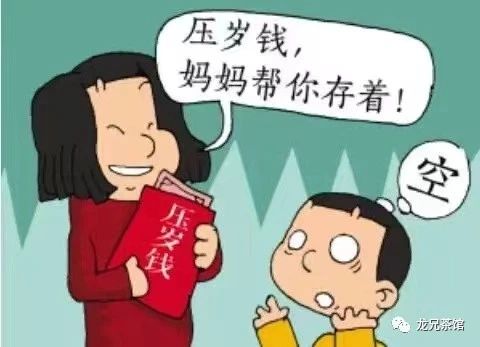

除此之外,哥几个还是老规矩,逛一趟芙蓉街,趁着有钱,了却一年来心心念念几个愿望,比如,在街边喝一碗豆浆配根油条,在玩具摊买一个带竹笛嘴的汽球,到影院看一场电影,到书店买一本连环画等等,但也仅此而已,不敢再“奢侈”了,因为花钱的时候痛快是痛快,但过后总会心疼半天的。 过了正月十五,年就算过完了,没几天就得上学。这时,妈妈开始关心起我们的压岁钱,说是要替我们保管,待日后交学杂费。尽管很不情愿,但这会儿我们也“阔”了大半个月,过足了“有钱人”瘾,再加上胳膊总是扭不过大腿,所以还是乖乖听话,全部交由妈妈保管。于是,我们又一夜回到解放前,只能期待下一年兜的到来。

不知道从哪一年开始,我再也没有收到压岁钱了,但时至今日,我对它的思念依旧是犹如滔滔江水连绵不绝。它像一本厚重的书,字里行间写满了儿时的美好记忆;它像一掬明亮的月光,折射着儿时的艰难困苦;它更像一片辽阔的湖面,微风吹过,荡起儿时对钱的渴望而又倍感珍惜的涟漪。 一年又一年,春节如约而至,压岁钱也随着时代的发展,从几角几元到几十几百,从现金到微信红包、支付宝到账,但无论压岁钱的数量形式怎样变化,它深藏的内涵是永恒不变的。它都代表了一份美好的祝福,一份新征程的希望,更是一份中华文化的传承和赓续。 孩子们,今年收到多少压岁钱?

|