上 元 圆------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

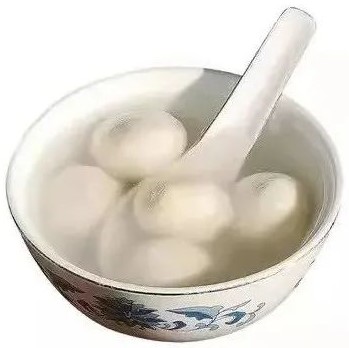

上 元 圆 香泽糯米上元圆,沸水飘银富贵甜。入口软绵滑润爽,阖家欢乐醉天年。

在我闽南老家,元宵就是上元,乡亲们秉承古人叫法,将元宵节称为上元节,而元宵圆又称为上元圆。 小时候,在我们的心目中,只有过了正月十五,年才算过完。正月十五为上元节,虽说在闽南民间有“小年兜”之美誉,但对于我们乡下人家,并没多少仪式感,至多是犒个将,意即犒劳陈府将军(我们角落供奉的佛),托陈将军的福,凡可以再吃顿好料,之后大家该干嘛就干嘛去了。 然而,在几十里开外的泉州府,这一天的热闹程度不亚于春节,赏灯、猜谜、看戏、攻炮城……等等诸多闽南特色民俗竞相上演,精彩纷呈。我们乡下小孩基本没机会入城,猜谜、看戏、攻炮城等倒没什么,乡下也有,就是游街赏灯没见过,搞得我们心里边痒痒的。不过,我们自己有时也会做个土灯过过瘾,最让我们忿忿不平的是,听说城里人在这一天还有吃“上元圆”(亦有人称之“状元圆”)的习俗,直让重吃的我们羡慕得口水犹如滔滔江水连绵不绝,只恨自己生错了地方。

幸运的是,我有一个“勤劳而又好吃”的父亲,但凡有何祠事规定的美食,比如,上元吃上元丸,冬至吃糖粿(汤圆),清明吃润饼,普渡吃九层粿,春节吃田螺肉碗糕,等等,他基本不会错过,通常还会亲力亲为。母亲曾骂他就知道吃,他笑着说,他一辈子挣不了什么大钱,不买车,不买房,就图个全家肚儿圆!而我们是力挺父亲的,所以在吃货的道路上,父亲从不孤单。 这天一早,父亲便独步厨房天下,开始做起上元圆。做上元圆不比搓糖粿,技术含量相对较高,所以他基本不让我们帮手。

首先是和馅。花生和黑芝麻焙熟,花生去皮,将熟花生与黑芝麻碾碎,但不能碾得太碎,要留有一定的颗粒感;准备葱头,用猪油炸葱头至焦黄;冬瓜糖切碎,干桔子皮是我家惯用的风味,一起切碎;猪油熬白糖,将所有材料指缝捏制,融合在一起,成为馅料的原始状态。这里头有一个秘点,馅中所用到的油必须是猪油,它是整盘馅料的灵魂。 其次是敲馅。只见父亲取来他的独门“武器”:一个钢管制成的模具(具体形状我也描述不清楚,大家看图吧)和一把锤子,将馅料碎放入模具中,上下模具对扣,然后用锤子敲实,最后再按出压实的馅料。如此这般,盆中的馅料便成了一粒粒棕褐色的硬核。您千万别以为这工作很简单,“看老奶奶吃鸡胗卡烂烂”,我瞅空也试了几下手,结果不是松散落,就是不饱满。

最后是滚馅。父亲取来母亲事先磨好了的术米粉(糯米粉)和清水,将馅核蘸一下清水放入术米粉中,在簸箕上滚起来,待差不多时,在其表面再次洒上清水,再滚起来,就这样一层层地滚厚实,直至核桃般大小,上元圆便滚好了。友情提示,要吃多少就滚多少,现滚现吃,否则其表皮容易发黄干裂脱屑。

紧接着,父亲会先煮上一锅给我们这帮“嘴头紧”解解馋。煮上元圆必须用开水,否则外皮会过多溶入汤水。母亲早在一旁“啪啪”生火烧开了水,父亲小心地往沸点依次捻入圆子,盖上锅盖。约摸一袋烟的功夫,打开锅盖,这时圆子都浮了起来,代表基本熟了。但父亲说,上元圆不同于糖粿,芯是硬的,皮较厚,为了充分融化馅料,需要“二回煮”。说话间,父亲瓢一小瓢冷水,绕入沸水中,让它降温后再沸一遍,从而保证圆子能从里至外熟透透。记得,我和哥哥曾应景胡编了一首闽南四句:“圆子汤烧滚滚,中国打日本。鬼子死了了,大家笑哈哈。”

接过父亲的那碗上元圆,我内心是无比激动,赶紧贼到一旁享用。舀上一粒,轻轻放进嘴里,哈去烟烫,眯着眼睛,轻轻一含,首先感觉到的是它的细腻软糯。然后再轻轻地把它咬破,顿感一股甜流渗入齿舌,甜得钻齿钻舌,巴砸一下嘴,花生香、芝麻香、桔皮香、猪油香便一齐迸出,交织在一起,让你感觉不出是哪种香格外突出,又感觉每种香都格外突出,这也许就是香甜的最高境界吧!待香甜的劲头被口水淡化后,再轻轻地把它咽滑下去,抿口清汤送服,妥帖!接着吃第二个……很快,一碗上元圆(一般为六个)就见底了,我们依依不舍了舔了舔嘴,打一个香嗝,鸭绒被裹尸体——舒服死啦! 科普一下,上元圆和糖粿同是术米粉做的圆子(咸的统称为水圆),餐桌上俗称“头圆尾圆”、“前甜后甜”,它们的区别在于:一、做法不同,上元圆是滚出来的,咔大粒,而糖粿是搓出来的,咔小粒;二、馅料不同,上元圆是有馅的,汤水是淡的,而糖粿是无馅的,汤水是甜的;三、储存方式不同,上元圆得现滚现煮,而糖粿可以冷藏着随煮随吃;四、烹饪时候不同,上元圆要煮个10来分钟,而糖粿3分钟即可浮出水面。

相比较而言,我更喜欢上元圆一些。首先,星灿乌云,珠浮浊水,溶溶琥珀,瞧着就有食欲;其次,丰富的味觉层次,香与甜的节奏变化,原汤化原食的简约构思,让你相见恨晚;再者,朴素的外表,包容的内心,美好的寓意,与泉州人民的特质不谋而合。有诗赞曰:“一糊二粽三蚵煎,转究元霄半边天。尚甜尚香尚好呷,爽死没命像神仙。” 听父亲说,上元圆起源于宋代,当时不叫上元圆,叫元霄圆。到了1913年,袁世凯称帝,那年元霄节,厨子煮了一碗元霄圆给他吃,他问:“这是什么?”厨子说:“元霄圆。”袁世凯听了大怒,因为“元霄”谐音“袁消”,很不吉利,把厨子打一顿后,下令将“元霄”改为“上元(上袁)”,于是,元宵节便成了上元节,元宵圆成了上元圆。事实是否如此,已无须考究,因为但凡有点名气的东西,总有它的一些传奇逸事。

后来,父亲过世了,我也到泉州城里工作。我发现,上元节这天真的是家家户户吃上元圆。许多人家都是自己做,各家有各自的风味,做法和父亲大同小异。懒一点的就到街上的老店买一点。但不管是自己做的还是商店的,它们都是纯手工制作,拒绝了机械的冰冷,维护了人情的温暖。由于父亲不在了,我家也不自己做了,就到西街尚有名的“白雪元宵圆”店里去买几盒。味道相当不错,感觉虽然少了儿时的那份期盼和父爱,却多了一种信仰与力量,更添上岁月的包浆和历史的沉淀,让人回味无穷,有吃搁有涮! 现在,泉州人不仅在上元节这天吃上元圆,平常时也吃;不仅城里人吃,乡下人也吃;既可当正餐,又可当零嘴。它已然成为泉州的名小吃和本帮菜,并被列为泉州市级非物质文化遗产之一。 著名的节目主持人白岩松曾说过:“泉州,这是你一生有机会至少要去一次的城市。”而我要说:“上元圆,这是你到泉州有机会至少要吃一次的美食。”

|