露 天 电 影---------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

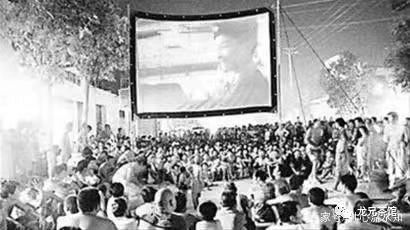

露 天 电 影 以星空为厅,以大地为席。那里,有扶摇直上的小草,有光屁股的伙伴,以及,坐等放映的激动心情。

对露天电影的记忆始于《地道战》、《地雷战》、《渡江侦察记》。 上世纪七、八十年代,乡下人一年到头在那块土地上有着干不完的农活,文化娱乐生活十分单调。还记得,有个段子是这么来着:交通靠走,通讯靠吼,治安靠狗,取暖靠抖。耕地靠牛,照明靠油,文化娱乐?我靠!没有。乡村的夜晚,寂静漫长,无聊无奈。那时,最让村民们喜大普奔的,最让孩子们打鸡血的,就是能来一场露天电影。 当年,我们看电影主要有三个途径。一是到大队或公社礼堂,但这是要钱的,一张票五毛到一元,可以买好几根油条呢!所以我们一般是不舍得去的;二是到邻村驻地的部队去蹭看。但由于路途比较遥远,其间要穿过几个山头,风高月黑,坟堆遍布,暗鸟呱呱,很是瘆人,所以除非特别好看,且有大人带着,否则我们一般是不愿意去的;最后一种,就是村里头放露天电影,这才是我们最最期盼的!

村子,那时叫大队;乡,叫公社,每隔一段时间,都会派放映队到每个村子放场电影,名曰送文化下乡。还有,村里只要是过普渡、佛生日等重要祠事,“佛头”或个别善男信女为了还愿,都会献场电影或大戏答谢菩萨们。另外,一些有钱人家,有个红白喜事的,也会“叫”场电影助兴,以示牛逼和隆重......那电影,不管是谁放的为谁放的,对于我们这些小屁孩来说,都不重要,重要的,是在我们地盘里放的! 黑框白底的幕布在大厝埕或旱田里扯了起来,一些不知什么电影的对话在喇叭中响了起来。孩童们欢快得像过节一样,草草吃几口晚饭,便集到场地疯笑打闹不止,相互打探着影片的名字及类型,共同诅咒着太阳还不快点下山,自家的小板凳早已摆在了最佳观赏位置。 天稍微黑了,放映员打着饱嗝从主人家出来,踱到了放映机旁,这意味着电影即将开始,大人们也都停下手中的家务,聚了过来,找到自家的位置。来得晚的,或者是外村人,只能站在后边,有带板凳的干脆就站在上面,麦秸垛上、房顶上、墙头上、砖堆上,人头揽动也都是观众。有时人一多,连幕布后面都有人在看,从背后看,图像是一样的,就是字幕是反的,认起来有点费劲,但好歹有得看。此刻,整个场地就像赶大集一般,说话声、呼唤声、吵闹声、嬉戏声、口哨声此起彼伏,非常热闹。

聚光灯闪了一下,放映员开始调焦,幕布“哗”地亮了,一个年龄稍大的男孩站起把头插入光束,幕布上马上映出他摇头晃脑的影子。还有一个特别机灵的孩子,他双手一交挠,往光束一伸,一个玲珑可爱的兔子影子便映在幕布上,兔子不停地变换着各种滑稽的动作,惹得大家一阵阵笑声......“把手放下,电影快开演了”,观众群中不知谁喊了一声,紧接着影带盘开始“哒哒”转动,光束开始变色,幕布上相继出现“八一电影制品厂”、“地道战”等字样,电影确实开演了。此时,四周瞬间便安静了下来,连刚才谁家哭闹的小孩,也识趣地止住了哭声,所有人都扬起了鸭脖,眼巴巴地紧盯着幕布。 电影中的情节依然在继续,“地道战嗨地道战”的歌曲在激荡地唱着,我们则被鬼子笨手笨脚的蠢样子逗得前仰后合、哈哈大笑。遇到战斗激烈,我们的人被鬼子包围,形势紧张时,我们竟也跟着紧张得不行,双拳紧握,身体发僵,大气也不敢出一下,心里暗暗盼着大部队快点到来。最是畅快的就是听到“嘀嘀、嘀嘀,嘀嘀哒嘀嘀”的冲锋号声,被围困到绝处,忽然救兵天降,打他个小鬼子鬼哭狼嚎措手不及,人仰马翻抱头鼠窜,那种酣畅淋漓的感觉着实让人振奋。这种群情激昂的振奋,随着片尾大大的两个字“再见”延续了好多天。

当年,由于看的电影不多,心中又怀着亢奋和感动,所以至今大多仍记忆犹新,例如《桥》、《江姐》、《上甘岭》、《黑三角》、《早春二月》、《马路天使》、《车轮滚滚》、《羊城暗哨》、《烈火中永生》、《咱们的牛百岁》、《永不消逝的电波》等等。对电影中的一些经典台词,到现在还可以随口来上几句:“为了胜利,向我开炮”;“不是我们无能,而是共军太狡猾了”;“我胡汉三又回来了”;“看在党国的份上,拉兄弟一把吧”;“你的,八路的干活”;“高!高!实在是高”;“不见鬼子不挂弦”等等。一些电影的主题曲,让我这样五音不全的人没事也爱哼它两句:“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”;“我家的表叔数不清,没有大事不登门”;“北风那个吹,雪花那个飘”;“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”等等,真的是很美。还有电影中的一些人物形象,也永远定格在我的脑海里:小嘎子的腰挎木枪、顽皮好胜、机智勇敢;刘胡兰的目光如炬、大义凛然、视死如归;汤司令的点头哈腰、尖嘴猴腮、双倒水;龟田队长的仁丹胡、大板牙、指挥刀;而胡翻译官则是花格西装、皇军裤子、瓜皮帽......

最让我难忘的当数《少林寺》了。说到这里,我们首先要感谢村里的老番客陈叔,在他爹做八十大寿时,花了大价钱,“叫”来这部大片,让我们着实过了一把大瘾。唐王李世民的英雄落魄,十三武僧的侠肝义胆,小和尚和牧羊女的情窦初开,优美婉转、悦耳动听的牧羊曲,到现在都是记忆中最美的一篇。那会儿,看见下乡做公德的和尚,觉得顺眼多了,个个瞧着都像是有功夫的,同时,我们也不敢再拿雪峰寺的侏儒小和尚广培师来取笑了。对了,忘了告诉你们,看完《少林寺》后,我也跟风苦练了一阵子“秃鹰”的鹰爪功,很抱歉,功夫没练成,倒把菜园里的南瓜和西瓜糟蹋了不少。

那些年,诸多的露天电影,以其经典和传奇,已然成了大家心中的最爱和永恒,感染、影响、激励了几代人。这里边,当然有物以稀为贵等方面的原因,但我始终认为,最大的因素还在于:它们取材接地气,不图挣大钱,内容真实,表演自然,情感醇厚,经得起时光的推敲、岁月的洗礼,历久弥新。它们像山间流淌的泉水,清澈、隽永、甘甜,让人不禁想捧上几口;里面的演员,不造作,不摆架子,不急功近利,用心表演,用心揣摩角色,蓬勃向上。他们像开在泥土里带着露珠的花朵,散发着朴素醉人的芬芳,让人倍觉优雅亲切。 前些日子,架不住女儿的撺掇,陪她一起到影视厅里看了《我不是药神》。坐在柔软舒适的座位上,喝着冷饮,吹着空调,听着立体音,非一般的享受。但不知咋回事,就是找不着小时候的看露天电影的那种感觉,提不起精神头,很快就去见周公了......我不是药神,但肯定是磕睡鬼。睡梦中,我梦见了我和广彬为了抢位置打了起来,梦见了吃奶子鞋子挤丢了在哇哇大哭,梦见了大明和料姑两个年轻人在眉来眼去......

|