拾 稻 穗------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

拾 稻 穗 拾稻日当午,汗滴稻下土。

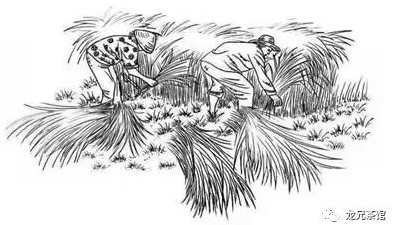

小时候,老家农村还是集体经济,生产队里是种早、晚两季水稻的。每年七月份,早稻成熟,要赶紧收成,然后赶紧准备播种晚稻,抢收抢种,俗称“双抢季节”。 这个季节,又正值放暑假,大人们一天到晚在田里忙碌,我们小孩子自然也不轻松,不仅要帮忙干一些家务活,比如喂鸡喂鸭喂猪,挑水做饭浇菜等等,而且还有一项重要的任务——拾稻穗。 虽说天气炎热,但受够“三九五”月饿肚子的苦,这时辰,没有什么比收割新稻更让人高兴的事情了。天不亮,队长一声哨响,大人们就捞衣挽裤说说笑笑走向稻田,依次摆开,用竹竿轻轻掸去稻尖上晶莹的露珠后,弯下腰来,右手持镰,左手抓住稻杆开始收割。大家边割稻边聊着家常,并不自觉地卯足劲暗中比拼着,因为这可涉及到工分和面子问题。随着此起彼伏的“涮涮”声响,整片的稻子慢慢倒了下来,齐溜溜地躺成一排一排。

上午十时,预定的稻田收割完毕,大家坐在田埂上稍事休息,喝口水,抽支烟,喷个荤段子。之后,队长开始分工,女人把一小堆一小堆的稻把集中起来,摞成若干个左右对称的大堆,以便打谷机打谷,壮男踩打谷机,弱男递稻把,大家各司其职,分工明确。至此,队里才允许拾稻穗,我和小伙伴陆续走出家门,挎着竹蓝来到田间。 那时,生产队有个不成文的规定,初中以下的该子都可以拾稻穗,各家孩子拾得的稻穗归各家所有。上世纪六七年代,孩子生得多,基本每家都有适龄的孩子参与拾稻穗,相对公平,不存在谁占了集体的便宜。生产队与我一般大小的孩子有二三十个,一到田里,大家叽叽喳喳像麻雀闹林,煞是开心。 拾稻穗看似简单,实则很有窍门。大人在前面收稻把堆稻堆,孩子们“狗代羊卵泡”似的跟在后面捡拾,如果跟近了,队长或队干部一声呵斥,吓得屁滚尿流;如果离远了,稻穗又会被别的小伙伴捡上手,保持适当距离是获得成功的关键。再就是选择跟在谁的身后也很重要,一般来说,不要跟在父母、叔伯、婶子等亲属后面,免得人家说闲话。若收稻把的与家里人有过节,也不要跟,他会认真仔细收拾,争取一株稻穗不掉,让你是狗咬尿泡啥也没有。至于如何站队跟人,嘿嘿,你懂的。

另外,打谷机周围也是拾稻穗非常理想的场所,只不过要掌握好时机。刚开始时,递稻把的和打谷的大人都很认真,指望他们落下一株稻穗很难,这会儿,就不要去守机待穗了。只有等到临近尾声,或者是有台风雨要来时,几台打谷机或较劲,或赶时间,转得飞快,气氛紧张,递稻把的递得手脚忙乱,打谷的打得“画虎画兰”,此刻,才是拾稻穗的最佳时段,千万不敢错过。 掌握了这些窍门,并非就能手到拾来,僧多粥少,在充满激烈的竞争面前,还要做到如下三点:一、腿勤手勤,机动灵活;二、细心耐心,论持久战;三、意志斗志,“抗日”到底。当然,如能再添上一双鹰一般的眼睛、一个抹了蜜的嘴巴、一张比屎坑帮还厚的脸皮,那就是罗锅睡到石臼里——再好不过了。 古语有云:“兵者,诡道也。”为了扩大“战果”,哥几个也常常会玩玩兵法,例如:一、顺手牵羊,假装在低头寻找稻穗,趁大人们不注意,迅速往稻堆抓上几株,与原先的混在一起,记住不可贪多,以免引人注意,而后若无其事地拐往别处;二、泥里藏稻,找几堆远离大人视线的稻堆,徘徊间用脚踢出几株,踩入泥中,待他们抱走稻堆时,通常就会遗留下来;三、穗底抽薪,“热情”地帮忙大人递谷把,趁机悄悄把几株抽矮点,让打谷机打不到,过后再去翻找……那阵子,生产队长经常会被我们这帮“死婆仔”气得吐血,他苦笑道:“不是兄弟无能,而是共军太狡猾了。”

孩子天性顽皮,在拾稻穗期间,得空还不会忘记嬉闹戏耍一番。比如:时不时逮上一头大号“草媚公”(蚂蚱),先大呼小叫一阵,再折断它的那双大锯腿,想想有点变态;遇到田间凹陷下去的地方有积水,趁走过来的小朋友不注意,一脚踹下去,泥水溅到小朋友脸上衣服上,惹得大家花枝乱颤;冷不丁的看到有“水鸡”受到惊吓从隐藏的地方跳出来,大家伙就把手里的稻穗一扔,争先恐后去追捕,那可是难得的好料啊;一时兴起跑去帮大人踩或推打谷机,可没多久便气喘嘘嘘地败下阵来,被众人笑话为“小鸡公杀没三两料”……我总觉得,正因为有了小孩子拾稻穗,才使得当年夏收场面是那样的淳朴亲切、生动活泼。

即便这般连玩带闹,一天的拾量,少的也有三二斤,多的则达三五斤。“瘦账肥算盘”,一个季节下来,也能拾个小半担。你可不要小瞧这小半担,在那瓜菜年代,它可以解决我们一家子半月甚至一个月的口粮啊!虽说手上被稻叶稻芒刮得又痛又痒,脚底被“稻股介头”(稻茬)硌得脱皮生茧,整个人被日头晒得像非洲鲫鱼似的,但看着那金灿灿的稻谷,看着母亲不再“大小声”,看着鸡欢鸭跳猪儿笑,我是痛并牛逼着,黑并快乐着。 这些都是遥远的故事。改革开放后,农民们分田到户,积极性极大地发挥出来了。特别是我国杂交水稻的研究成功,产量成倍地提高。家给人足,吃饭早已不成问题,孩子们也不用再去拾稻穗了。但是,当你手捧着一碗饭的时候,一定要记得节约每一粒粮食,记得每一次光盘。脱贫致富奔小康的路上,珍惜粮食,永远是不变的主题。

|