剃 头 匠------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

剃 头 匠 磨砺以须,问天下头颅几许?及锋而试,看老夫手段如何。

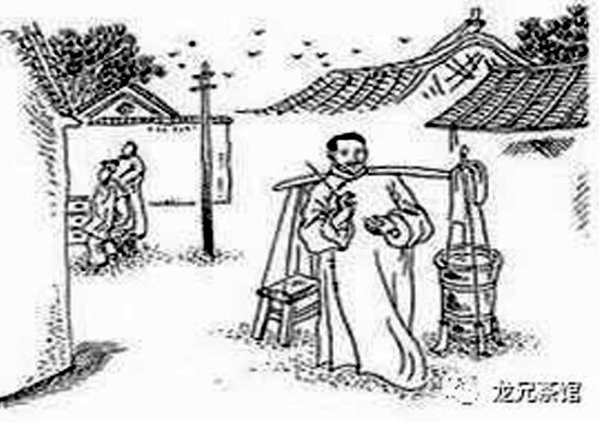

小时候,在乡下的老家,虽说没有理发室的,但老少爷们要剃个头,也犯不着大老远跑到镇上去,因为每个月都有固定那么三两天,总有一个剃头匠会准时出现在我们生产队古大厝的大埕上,为乡亲们上门服务。 剃头匠名叫建春,我们小孩子爱把他唤做“剪村”。他是我们隔壁的十一生产队村民,四十开外年纪,不胖不瘦,中等个儿,常年整齐的寸头,人看上去硬朗精神。听大人说,他早年当过兵,是在部队里学的剃头,如今这手艺快二十年了,老师傅级别了。 有个别同志刚好到镇里头办事,顺便在街上剃个头,但大家瞧着都感觉还没建春剃得好。另外,听说街上的理发室是合作社的,那些剃头师都是正式职工,成天绷着一张解放军脸,对待农民兄弟没嘛好声色,所以村里的老少爷们剃头一般就认他。

乡下人家膘长不快,头发倒是长得蛮快的。一个月刚满,头发又老长了,加上不经常洗理,刺猬似的,用闽南话形容叫“坎头坎面、离头散仙”。没关系,就在这几天,建春准会挎着他的小篮子如期而至的,这篮子里头装的是手推子、剃刀、剪刀、木梳、粉扑、围脖布和毛发刷子等等剃头工具,这些老伙计长年与他如影随形。 建春一到古大厝,想第一个剃的主儿会先热情地招呼他喝杯茶,寒暄一会儿,然后搬过一张椅子,在大厝的天井边或大埕边的苦楝树下,坐了下来。建春从篮子先拿出围脖布给他围好,再取出手推子和梳子,“咔咔咔”剃开了。不一会儿,慢慢地就会围上一群人,有想剃头的,有爱扎堆的,有男有女,有大人有小孩,古大厝顿时热闹起来。

这时,建春手上忙着,嘴里也不闲着,不停地与大伙说说笑笑,间或调侃一下剃头的几句,什么“一日剃头三日颜投”、“吃肉不如剃头”,什么“头壳圆圆会探钱”、“眼睭土土爱娶水查某”等等;他应该有念过几年书,很会说歪诗,我记得两首,一首是:“剪头不要紧,只要头发深,剃完这一撮,还有千万根”。另一首是:“剃头日当午,发落地上土,谁知理一个,只要一毛五”;他还会脱口秀,比如:“男人混得好,毛发没多少,女人混得好,衣服穿得少”、“头发很长是歌星,络腮胡子是导演,胸上有毛是杀猪的,腿上有毛是强奸犯”……反正,只要他在,古大厝就笑声不断。那时,剃头一般是不挪窝的,就着那个椅子,一个顺着一个,直到没人要剃了,这才结束。 那年代,乡下人男的基本上都是剃平头(也称碰头),省事又精神,平头百姓的称呼也许就源于此吧。女的基本就是用牙剪稀一下头发,再齐肩剪个“阿丽头”,额前留个刘海。这些对建春来说都是轻车熟路,一会儿功夫就会让他们对着镜子笑了。当然,也有些把愣头青,偏要来个“双倒水”或者“尿壶盖”、“大背头”或者“光郎头”什么的,他总能依据头型按要求整到他们满意为止。他说,真正最难剃的头是秃顶的,也就是常说的“地方支持中央”,物以稀为贵,必须做到“一丝不苟”。还有就是瘌痢头的,地形本就凹凸不平,篱落间又危机四伏,注意力必须非常集中,下手必须非常小心,否则很容易破皮感染。

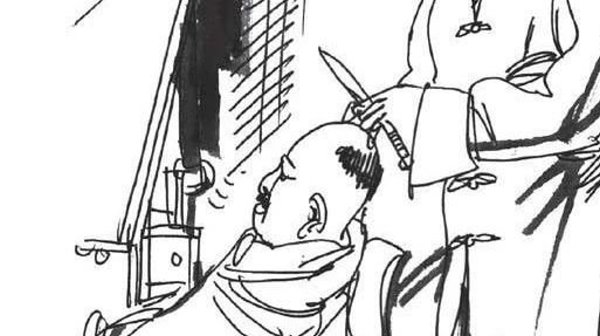

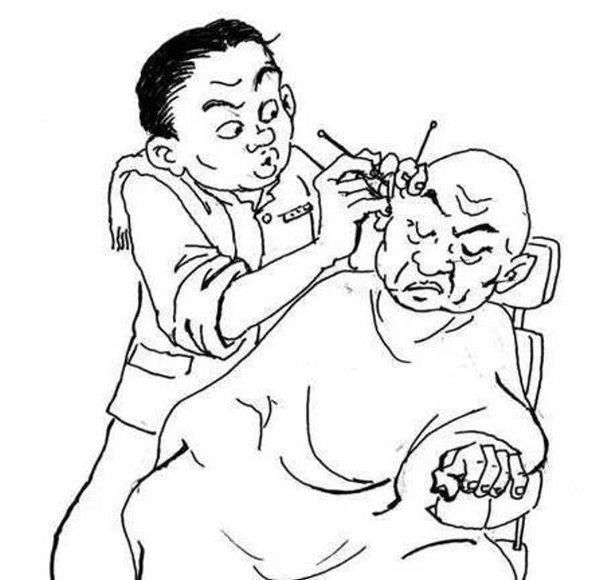

我最佩服的就是他的刀功了。运刀前,只见他先把剃刀刀面往一块油光黑亮的荡刀布上正反啪啪地碚几下,然后架好姿势,一手拿住脑袋,一手横握剃刀,时而八字外张,时而钳拢并按,或轻或重或缓或急,在额上在下巴在脖儿等地方游走,游走的剃刀,凉凉的,像一阵杨柳风吹过,有时又如蜻蜓点水,你只听见那沙沙的响,有韵律,有节奏,不知不觉就舒服得闭上了双眼。待彻底刮清胡须和苦毛后,他会在背后一拳打在你的风门穴,让你惊醒伸直腰骨,然后在你的后脖儿展示一下“脊背跳刀”的绝活:用锋利的刮刀,从后脖根开始,不激不厉,不徐不疾,顺着脊背溜落,应着脊管飞刀而下,刀刃在手下依着皮肤的弹性和脊椎骨的凹凸起起跳跳,就像信马由缰的马蹄在敲打,每一寸肌肤都在感受极短时间的舒坦,并且连成贯穿性的肌理反应,直至戛然而止于后背心,然后再来一遍,还没等完全痛快,又一波下来如此反复几次,那种亲肤爽心的感觉,不可名状不可言传,让你再次眯起眼睛销魂不已。正当你巴望他多来几趟,他却收刀了,用扑粉给刮过的地方兑去燥热,用毛发刷子掸去发屑,解开围脖,嚷一声“下一个”。 此外,建春还有另一手绝活——掏耳茨。剃完头,他会按顾客的要求,看情况给掏个耳茨。只见他一手揪着顾客的一只耳朵,另一只手拿着一根特制的竹耳勺,照着亮光,瞄着眼在顾客的内耳中窸窸窣窣小心地捣鼓着,不时将一勺勺耳屎抠出来搁一边给顾客过目,末了,取来扫耳马尾,伸进去轻轻转悠几圈,带出碎屑。约一袋烟的功夫,基本就能挖清耳中的顽屎,还能顺带给耳朵挠个痒痒,着实让人享受其中。

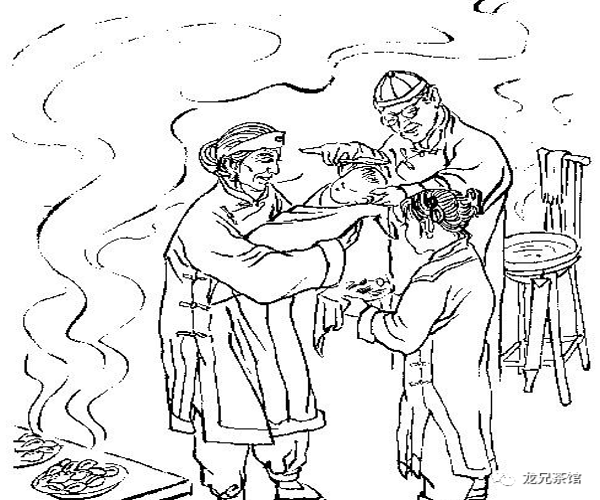

建春的活儿是发美价廉,小孩一毛,大人一毛五,剪鼻毛、刮胡子和掏耳朵是友情赠送,给女人家碎个头发修个刘海免费。碰到有人家一时不方便的,他总是笑笑说:“没关系,下回一起算吧”。不过,有三种情况比较特殊,他要价是双份的。一是给新生儿剃第一次头,又唤做“满月头”,这个我见过,剃头前他都会先来个四句:“前剪金,后剪银,中间剪个聚宝盆,他日鲤鱼跳龙门”,然后才小心开剃。二是给感觉比较不好养的小孩剃“鸭尾发”,寓意“望子成龙”或“长命百岁”,这个我也见过,脑忽门留一小辫子,清朝兵似的,特好玩。三是给快过世的人剃最后一次头,古称“归阴头”或“角顶儿”,这个有点瘆人,我只是听说,没见过,大人不让。

就这样,建春师傅挎着篮子,一年总要来几趟,一把推子,一把梳子,一把剃刀,几十年如一日。工具换了一把又一把,剃头的人换了一荐又一荐。而他自己,也从青丝满头剃到了鬓发苍苍。 现如今,走村串户的剃头匠已渐渐淡出了人们的视线,那既往的简单、清贫却让人留念的岁月,再也无法体味了。曾经沧海难为水,每当头发长了,我总是徘徊在“胡丝嫩想”和“最高发院”之间,凭着感觉寻找昔日的建春们,因为我知道,他们就在某个角落,依然以古早的方式守护着自己的手艺,努力地继续着,让老客人们不至于迷失。

|

责任编辑:余淘