远逝的补锅匠--------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

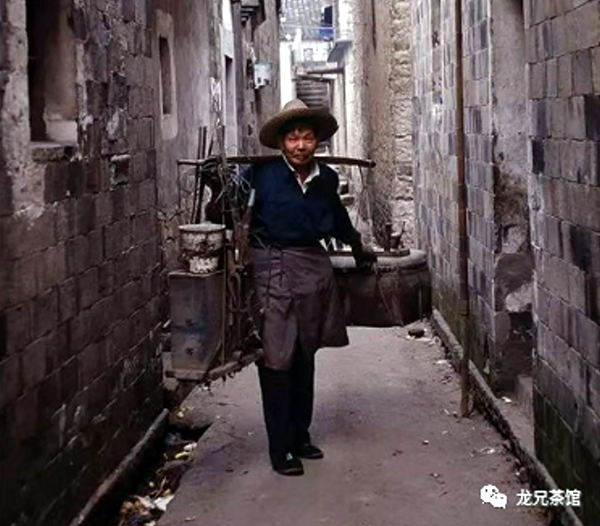

远逝的补锅匠 莫笑黑又瘦,手艺可不弱。破锅接过来,眨眼可煮肉。

不知何故,在梦里的故乡,我总会依稀听见一串串“哗哗哗”的铁片击节音,托着一阵阵“补鼎补青阿补脸桶”的吆喝声,由远及近,悠扬委婉,俚味十足……多么熟悉的声音啊! 来的就是补锅匠。当年,他们肩挑一根两头翘的木扁担,一头是有多层抽屉的木箱,装着坩埚、砧凳、小锤、钻子、锉刀、腻子、砂布、棉布卷和锔钉等修理器具;一头是火炉、风箱和煤炭等什物。朝前的扁担头还挂着一串用牛筋绳拴一块的小铁片,这可是他们揽客的标识物,通常有个四五片,击节类似于快板。他们喜欢在农闲间隙走村串户,上门为人民服务。有诗赞曰:“高隐昔传磨镜客,奇踪今见补锅人。若将姓字留天地,纵使巢由亦外臣。”

以前,我们农村的锅都是由生铁打造的,生铁质地较脆,容易生锈,不耐用,还有灶台都用柴火,火势熊熊,更加速它们的氧化,再加上锅铲子的捣乱,一段时间就会穿孔、开裂,让你是望漏兴叹:“哇苦了,呷一块奥狗屎啰。”不过,在那物资匮乏年代,铁锅可是个大物件,若非破得实在不能用了,是不舍得丢弃的,就等补锅匠的到来。 补锅时,先安放好风箱、炉子,填入炭块和焦煤,生上火。坐下来后,补锅匠把锅举过头顶,对着阳光,找到孔疮,尔后搁在膝盖的垫布上,仔细地用断锯条或锉刀清除锅底上的烟垢,并将周围的锈蚀剜掉,显出破洞。接着,往炭火中的小坩埚内扔上几段锡片,“呼哧呼哧”拉起了风箱。约十来分钟功夫,锡片在坩埚底部化成了一汪白亮亮的锡水。这会儿,只见补锅匠迅速取出一把小耳匙,舀上一小勺锡水,抖在手中的石棉垫上,颤悠悠地端到锅底,往破洞处一捂,锡珠便从窟窿眼突了出来,另一只手麻利地操起压锅杆,对准锡珠用力一压,“噗 ……”,一阵青烟过后,杆垫一挪,银疤豁然,妥妥贴贴。小洞一次就成了,大洞要二次甚至三次,再多了一般不支持,因为即便是勉强补上,也不牢靠。待冷却后,补锅匠会先用粗砂皮把补疤略加打磨,再用细砂皮刷平刨整,直到摸不出有明显的凸感,这样才不会呛到锅铲子。最后,抹上些腻子,一个破锅又重生了。

补完锅后,主人家会立马拿回家,先烧上一大锅猪食,检测一下质量,捎带消消毒,可谓一举两得。 会补铁锅,通常也都会补“青阿”和“脸桶”等器皿,这“青阿脸桶”是我们闽南的叫法,其实就是铝锅和脸盆。铝锅一般破在底部,铝材密度小,质地软韧,只需“冷补”。清理干净孔洞,选一大小合适的铝钉穿过,铆紧锤实,或者将破了的锅底整圈剪去,加一个新底,对好接口,再垫好忱物,用小榔头仔细敲打,使接缝密合即可;而脸盆或牙缸等搪瓷品,就得“热补”,但无需像补铁锅那般讲究。刮擦完破处后,用一把小斧头样的土烙铁点锡就可以解决,只是无法上釉,磕碜一点,没关系,不漏就行。

个别手艺好的补锅匠还会修补陶瓷器具。瓷器坚硬,且易崩裂,操作难度大,不仅要有高超的技术,同时还少不了一种叫金钢钻的工具,正应了那句“没有金刚钻,不揽瓷器活”的俗话。不过,我注意到,这些个金刚钻,除了钻头是正宗的,驱架好像都是他们自个琢磨制作的,一人一款,但原理都相同。 记得小时候,有一次我不小心把一只大公鸡瓷碗鸡嘴上头一角给摔掉,这碗是奶奶出嫁时带过来的,宝贝着呢。心疼之余,奶奶把碗和那碎片收好放在橱柜里。就在我快忘记时,来了一位手艺很棒的补锅匠,自然吸引了我这个肇事者在一旁好奇观望。

那位师傅把碎片原样拼上去,用线把它绑牢固定。找准点位后,拿出一把“本”字型的金钢钻,像拉二胡一样,在裂缝的两边,钻上相应对称的两排小孔。然后挑几个长短适宜、形如订书针样的黄铜锔钉,小心翼翼地将两个脚穿过小孔,接着用小铁锤轻轻的敲平,再用细砂皮磨光,最后将灰粉拌上蛋清调匀,涂在缝隙处,碗就这样修好了。乍一看,在公鸡的嘴喙上,多了两串亮晶晶的锔钉,犹如打鸣时的咯泡,别有一番韵味。于是,这碗反倒成了我们兄妹几个争用的家伙。 补锅匠们走南闯北,见多识广,大都是嘴上挂油瓶的遛鸟儿。每次到了村里,爱热闹的老少爷们都会凑拢过来,一边看他补打敲,一边听他画虎兰,有些小孩还会拿捏他的腔调叫嚷:“小空三角,大空五角,兑底另外算。”有爱钻牛角尖的接过茬:“那三个小空敲成一个大空,该多少钱?”场面嘻嘻哈哈,笑声不断。

补锅应该是一门老手艺了,在老北京七十二行里就有它们的位序;另悉,北宋画家张择端存世精品《清明上河图》中也有锔瓷这个行当的细微描画;再往前追溯,听说唐朝有个叫胡令能的补锅匠曾经写下这首经典名作:蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。 也不知道是哪年哪月,这门手艺消失了,带走了一地破碎狼藉的锅碗瓢盆,带走了一段艰辛苦涩的蹉跎岁月。凝望着那些远去的背影,我怀着凭吊的心情,凭吊昔日的老手艺人们。是他们,让我的记忆里,摇曳着一吞一吐似幻似灭的古老文火;是他们,让我的乡愁里,缠绕着柴米油盐鸡飞狗跳的市井烟气。

|

责任编辑:余淘