老 番 客------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

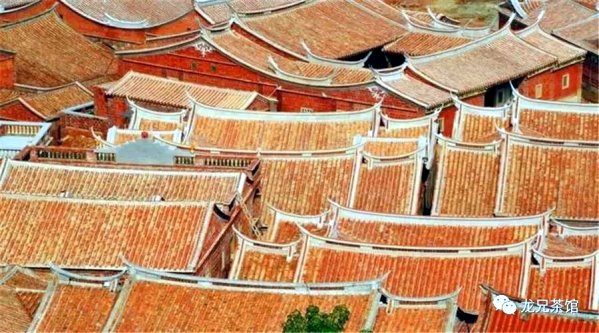

老 番 客 那一幢幢红砖厝已然是番客们的纪念馆,念旧的春燕,年年将遥远的乡愁——衔回。

小时候,在我们农村孩子的眼里,有三种人瞧着最是牛逼:一派二公三过番。“派”指的是派出所的警察,有吃有喝,想抓谁就抓谁,够牛!“公”指的是公家的干部,端着铁饭碗,夹个公文包到处做指示,真牛!而“过番”指的是番客,就是那些到香港、吕宋等番邦做劳工的乡亲,他们虽然没有警察和干部那般得瑟,但有钱,也牛!警察和干部们的幸福生活离我们远了些,这里就不消多说了,而番客们原本同大家伙都是一块紧巴着裤头数日子的破落户,所以他们的一裆子事儿就如同是荧火虫的屁股……明摆着呢。 这过番据说是由来已久,但记忆中是到八十年代后才逐渐多了起来,就我们小小的生产队,陆陆续续也有个十来户人家。不过,他们大多是到香港,所以大家又习惯称呼他们为“香港客”。当年,父亲也申请过,所以我记得很清楚,要想成为番客,首先是要香港那边有人推荐担保,有公司或单位发函邀请,这边再到大队部领张申请表,然后从大队部、派出所开始,一级一级上报审批,不知道要报几级,也不知道要等多久,反正是一批下来,就成为了番客,去个三五年时间,就变成了老番客,留下来的老婆孩子,也就跟着荣升为番客婶和番客仔。

“一人过番,全家砍兰”。番客过番后,随着外汇不断寄回来,番客家的日子逐渐滋润起来。番客婶开始不用下田挣工分了,穿戴也开始讲究了,红绸绿缎披上身,沙驰红谷挎上肩,金戒银环箍上手,阿丽头烫成了菜花头,平底鞋拔成了高跟鞋,百雀羚抹成了欧莱雅,直让一帮大媳妇小娘们是羡慕嫉妒恨;番客仔也不省事,今个的确良,明个牛仔裤,脚下是休闲的鳄鱼皮鞋,手上是液晶的电子手表,就连书包铅笔盒也比我们的漂亮,隔三差五还有人参高丽什么的补补,直叫我们这些穷小子们眼馋得开始有点怀疑社会主义。没多久,他们就会觉得蜗居在祖大厝憋屈,于是,六房看厅、前后落带护厝的红砖厝盖了起来,标配了“三转一响七十二条腿”,尤其动人的是,凡泊来了三用机、录相机、电视机等顶级家电,心花开时,白天来一曲“万里长城永不倒”,晚上来一集“霍元甲”,乡亲们没事都会来凑个稀奇,一时间,番客家俨然成了生产队的小俱乐部。

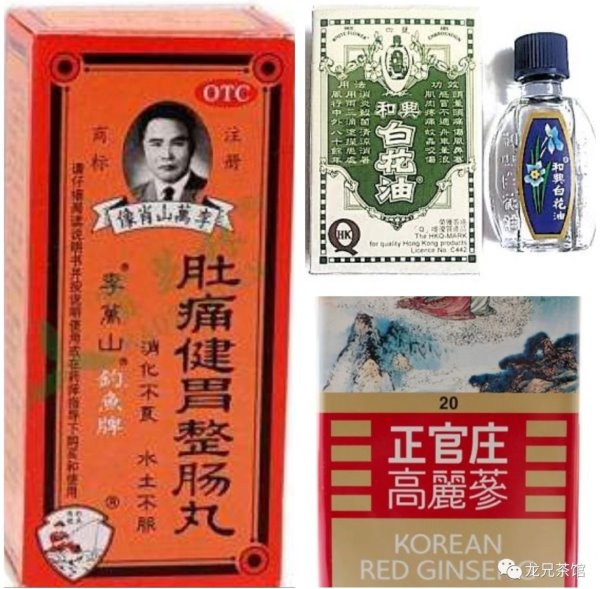

春节清明,是番客们回家的旺季。每逢生产队有番客衣锦还乡,队员们立马喜大普奔,番客家里顿时热闹起来。七大姑八大姨和亲堂厝边第一时间都会竞相过来给他们“脱草鞋”,有的提上面线鸡蛋,有的干脆绑来鸡或鸭。当然,这“脱草鞋”也不是白脱的,主人家会根据亲疏远近分别回馈点洋货,比如斧标驱风油虎标万金油,或李万山整肠丸李家勝保济丸,或华达尼布料二手夹克丅恤等等,特别亲的,还会给点洋参高丽朱古力巧克力什么的。大家伙接过洋货,宝贝似的,一个个是欢天喜地;没多久,驻村片警、大队生产队各级领导也会在百忙之中莅临指导,关心慰问侨胞工作在热烈的宴席中进行,末了,主人家当然得塞个大红包,以表达对各位领导崇高的敬意和衷心的感谢,领导们也会顺从民心半推半就收下了;丐帮们也很给力,帮主肖山经常亲自前来拜会,按照帮内最高礼数,先是在大门口放上一串二百响大鞭炮,尔后对番客作个揖唱个四句:“钱银急急来,大厝起三排,子孙归大棍,嘴须到北才”。到这份上,不给点钱肯定没法打发,就当买个口彩吧;走过路过刚好照面的老少爷们,一声招呼就拐进去,抽根“良友”,喝杯“鸟巢”,撞上饭局的还可来盅“人骑马”……反正,那阵子,番客家是人来人往络绎不绝,大厅里是哥俩好啊吃喝不断,厨房里是哧哧嚓嚓煎炒不停。有钱真好!

感慨之余,我当时就有点纳闷了,老师不是说在资本主义国家里,工人受到资本家的残酷剥削,过着水深火热的生活吗?不是说我们二年内要跑步进入共产主义,赶超美日英吗?村庄的墙上也写着,“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”,“白宫的水泥没有咱们厕所的白”,等等。但我咋看番客们都不像是生活在水深火热之中,倒是我们自个经常是上顿接不了下顿,还整天叫嚷着要去解救他们,是不是有点蚂蚁戴荔枝壳,想充大头鬼?况且从番客们带回来的一些洋玩意儿看,有很多着实要比我们的强,没理由一味去排斥贬低它们,比如那个和兴白花油,肚子一痛,喝个三两滴就好,比水仙风油精管用多了。此外,我又看到,有许多愤青们做梦都想成为番客,哪怕是放弃学业或工作,哪怕是一朵鲜花插在洋粪上,哪怕是以探亲旅游的名义每年去打上一两个月短工,他们身上老爱穿搭的嘻嘻哈哈,上衣袋里插包“摩尔”或“健牌”烟,裤兜里揣个“骆驼”或“葵花”打火机,嘴瓜子时不时蹦出几句半土白港语:泥猴啊,毛焖蹄,杀杀死……看来,还是小平同志说得对,“不管黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫”。 长大以后,才慢慢了解番客们当年过番后的一些真实情况,在衣着光鲜的背后,每个人其实都有着自己的一段辛酸血泪史。他们不仅要在劳动密集型产业中没日没夜地加班加点,还得在人生地不熟的环境中忍受病痛、孤独与寂寞,正所谓:打工日当午,汗流浃背骨,为了挣港纸,累成二百五。但令人敬佩的是,他们在赚到钱后,总是忘了个人享受,悉数把钱寄回家中,个别成功者,还会慷慨解囊热心于家乡各种公益事业。正是他们这种坚强隐忍、无私无畏的精神,才维系了番客一贯的光荣和梦想。 改革开放以后,政策好了,老百姓的眼界也宽了,开始慢慢走了出去。特别是香港澳门回归后,资本主义的光环慢慢褪色,去海外探亲旅游务工经商已是常态,以往的番客基本上都拖家带口过去定居了,只剩下那一幢幢空荡荡的红砖厝在默默诉说着往日的辉煌,番客及番客婶番客仔的称呼也就成了那个独特年代一个独特美丽的记忆了。 |

责任编辑:余淘