看 大 戏------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

看 大 戏 三唱三叹儿时去,一曲南音长相忆。凭谁问,土班子,高甲戏。

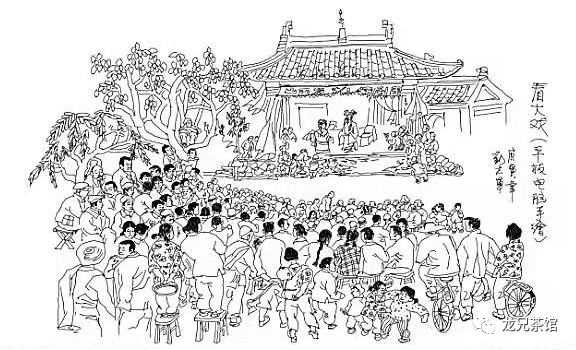

童年的记忆里,看大戏是我最为开心快乐的事情。六七十年代,乡下电视还没有普及,电影也很少,基本就没有什么娱乐活动。所以提及看大戏,村民们个个兴奋异常,尤其是我们这帮孩子们,甭提多高兴了。 不过,这大戏也不是你想看就能看的,通常都是村里的某个角落有嘛大祠事,比如做佛生日、大公德或添香等,请来戏班子前来唱它几个晚上才有的,一年也没几次,而且理论上还是在孝敬佛祖们,大家伙只是“本福气”。我们顶新厝祖大厝门前大埕右侧有个简易戏台,每次唱戏来了就在此演出,佛祖们坐在厅堂就可以边吃边看,真是惬意。佛祖们惬意,我们小孩子也跟着惬意,因为在自家门口看戏,很有主人翁的感觉。 掐指到了唱大戏的日子,看见平日寂寞的戏台正在忙活着搭挂幔布及架设灯光音响设备,好事者便凑上前去,打听是哪里来的戏班子,晚上要唱哪一出戏,有什么名角,伴随着厨房飘出的肉香和孩子们的喜大普奔,整个村子似乎开始激动了起来。

往往太阳还没落山,台前便热闹起来,长条凳、小木凳、竹椅......放在主人中意的位置。此时,我便会早早搬上长条凳抢先放置好位置,盼着父母亲早点来看戏。孩子们或追或跳,玩着各种游戏,并不时跑回来,检查一下自己的地盘。小贩们占领了有利地形,挂上马灯,星罗棋布地摆上令死婆仔们眼馋的果糖瓜子及各式玩具。 吃罢晚饭,前来看戏的人逐渐多了起来,戏台下人头攒动,熙熙攘攘,好不热闹。在家乡看戏,台上唱戏,台下也像唱戏。一些久违的亲戚朋友相互集聚到一起,开始“话仙捉皇帝”。老爹们点上一卷红烟,眯着眼,舒心地吞云吐雾。几个油头粉面的小伙子直往花姑娘身上扫,姑娘们呢,目不旁视,只与要好的女友窃窃私语。那些妇人则三五成群,嘴里嗑着瓜子,不停地咀嚼着轶闻。这会儿,最活跃的要数孩子们了,父母一到,立马个个“人来疯”,他们从这个大人的腋下钻过去,又从那个大人的胯下爬出来,玩得满身泥汗。几个“重吃”的,会缠住父母,要上一两张小毛票,“三脚花跳”地跑到小贩那边换上两杯葵花籽。几个“卢鳗”的,从后台爬上去,偷看演员描眉画纯、勒头插钗。几个“坏死”的,不时从口袋掏出炮仗,直往人堆脚下扔,尔后在一阵惊骂中笑得花枝乱颤。

薄雾升起,融入远处的夜色。这时,锣鼓忽然急促响起,大戏开始了,躁动的人群逐渐安静了下来,孩子们也都回到父母身边。伴随着鼓点声响,戏子们依次上场。女的穿着美丽的古装,贴鬓彩扮,长裙水袖,头上的饰品尤显华贵精致,像是仙女下凡;男的身着大团袍,花脸厚靴,手扶带冠,嘴挂长须,神气极了。他们或启朱唇、吼大腔、紧拉带慢唱,或兰花手、落叶掌、握拳如凤头,或斗花枪、云里翻、吊毛亮靴底,或一赶三、两门抱、扎靠毯子功,或起霸、亮相、趟马走圆台......每每至精彩处,观众们不禁开口叫好!再看戏情,一个官家恶少,带着一帮罗喽,光天化日之下当街强抢民女,并将民女的阿嬷踹倒在地,这时,一位少年英雄挺身而出......戏演到激烈之中,台下的观众也融入其中,为这个打抱不平,对那个破口大骂,时而悲伤,时而欢笑,正所谓:搬戏肖,看戏怣,半肖半怣赌双碰。

这边提一下,我们老家的戏种叫高甲戏,据说“高甲”就是“九角”(二者闽南音相同)的意思,至于是哪“九角”,不用说,我们肯定是城隍老爷剃头——鬼摸脑袋,我们只懂得好人与坏人之分。还有那剧目,比如《连升三级》、《大闹花府》、《送水饭》、《番婆弄》等等,大都是来自经典小说或民间传奇,对此我们是犹如六月的斑鸠——不知春秋。更要命的,这唱戏总是不好好说话,动不动就唱,咿咿呀呀,加上那配乐都是本地的南曲,外行人听着十分费劲,特别是我们小孩子,用闽南话讲,“亲像了鸭子听雷公”。所以,与其说我们是来看戏,倒不如说是来看热闹。 每一次看戏,我最期待的就是小丑,只要小丑一上场,我的精神头就来了。我也不知道是什么时候爱上小丑的,只感觉在鼻梁上平白地抹上一块“豆腐块”就特别的搞笑。小丑出来时通常都是“走矮子”,吊着一串小胡子,贼眉鼠眼,非常滑稽。印象里他们很少唱戏,一上场就耍嘴念白,语音尖细,那些话我还基本听得懂,勾挑滑抹,趣味花哨,但却清晰明快,爽脆响堂,“喷口儿”有劲,“贯口儿”流畅,让人捧腹之余,甚是难忘。时至今日,我还能随口来它两句,“娘子,免坏势,保证你钱银归裤袋”、“姑娘真正水,害我流鼻水,目睭变三瑞,手骨现大腿”。

记忆中,还有这么一个片段。有一回戏正唱了一半,我们生产队有两个小伙子,一个叫“布房鬼”,一个叫福安,喝多了,摇摇晃晃爬上台去,抢过话筒,扭着屁股唱了起来,这个一句“我家的表叔数不清,没有大事不登门......”,那个一句“哪怕失去希望,每日醉茫茫......”,声音充满了地瓜味,惹得台下是掌声笑声不断,很遗憾,没多久,他们被管事的劝下台了。事后,大家评价比戏子们都唱得好,只不过不知道佛祖们会不会生气。 扯远了,还是回到看戏吧。这会儿,我已经在母亲的怀里睡了一觉,夜幕好像有点深了,大戏也接近尾声,那恶少被判斩立决,那糊涂县官被摘了顶带花翎,那民女和英雄喜结连理,戏情终如大家所愿,有了个美好的结局。最后,随着三声铳响,戏台落下帷幕。 戏演完了。此时的我们也睡眼矇胧,机械地随着看戏的人群,鱼贯似的涌出了戏场。一路上,大人们意犹未尽地谈论着戏里的内容。我们这帮孩子虽然懵懵懂懂,但是享受了看戏时的那份热闹和情趣。看戏的经历,给我的人生留下了无尽的欢乐和永恒的记忆。

|