生 尿 桶------------------陈辉龙(泉州)高中87届【校友文萃】

|

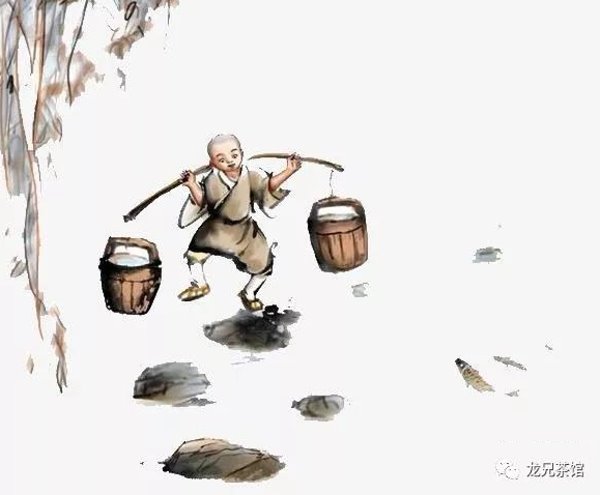

生 尿 桶 泉水叮咚响,跃下了高山,流过了幽谷,来到桶里边。泉水啊泉水,你要到哪里去,唱着歌儿走向那菜地。

在我们农村老家,小便不叫小便,叫撒尿,大便不叫大便,叫拉屎,但放屁还是叫放屁,人们常说的三急,便是这三货。这其中撒尿当为首急,因为拉屎正常人正常状况下是一天一次,而且相对准时,一般不急。放屁是不用脱裤子,又不用挑地方,不存在急与不急。而撒尿就不同了,任你的肾功能再好,一天也得来几泡,如果是水喝多了,或者前列腺有毛病,那更是尿频尿急,憋个急赤白脸的是常有的事。 瓜菜年代,在乡亲们的眼里,尿可是个好东西。小男孩的尿可以用来焖猪脚,那阵子就经常可以看见大婶们拿着一个海碗追着哄着小男孩给尿一泡,据说可以去黄。尿液蒸发浓缩后可以用来制作消食丹,这玩意儿到现在还有,据说可以除滞。这些我都有尝过,有没有功效不太清楚,反正味儿还行。正常人家的尿也不敢浪费,可以用来浇菜,是上佳的天然肥料,种出来的菜味道是杠杠的。 那年头,屁可以乱放,尿不敢乱撒,除非是出门在外,没得办法,才能“撒野”,还有就是那些穿开裆裤的小屁孩默许可以“随鸡应便”,其余的,统统给我回家去撒,肥水不流外人田嘛。记得有一次我在邻家做作业,突起尿意,立马放下笔头,拔腿往家跑,在跳过一个沟坎时,尿给颠出来了,还好,自家的菜地就在一侧,顺势一撇,谢天谢地,总算没有犯错误。 那时,农村的住宿条件普遍都不好,十几户人家蜗在老祖宗留下来的大厝里,一家子也得不到几间,往往是几口人挤一间睡一床,自然,也就没有卫生间和抽水马桶一说。但尿总是要撒的,于是,生尿桶就应运而生了。聪明的爸妈会在每个有睡人的房间里搁上一个木头箍成的桶,用来撒尿盛尿,由于刚撒出来的尿俗称生尿(发酵过的才叫熟尿),所以我们称这种桶为生尿桶(也有人叫它“粗桶”)。高约八十来公分,上下口径约四十公分,椭圆形状,瞧着有点像装葡萄酒的储桶。台湾的李敖说过:“选总统不如选尿桶”,这生尿桶啊,上属“应急部”,下联“排(派)出所”,知人尿(料)事,老少咸宜,男女通用,实在是居家种菜必备之良物。

生尿桶一般是放在床后不见人的地方,原因自不必多说,讲究点的,还会在入口处挂个布帘当门,我们戏称之为“安腚(定)门”,里面则叫“解放区”。进了革命根据地后,就可以从容不迫,男站女蹲,或高歌一曲,或浅吟几声,一时间,飞花溅玉,涛声依旧,别有洞天。小孩子个小够不着,细心的妈妈会给他们备一个尿壶,先撒到尿壶里,再盘到尿桶里,九九归一,一样不会浪费。几天后,待尿快满时,才将桶提拉出去,拌点水浇菜。这里我觉得有必要科普一下,生尿是不能直接用来浇菜,那样子菜叶子会烧伤,只有在桶里呆上几天,发酵成熟尿,方能上肥。这德性也许跟茅台酒有点类似,年份越高越不辣口,也不易上头。 有一好没二好,这生尿桶也是有麻烦事的。一是撒尿时会发出声响,尤其是碰到个把猛男,居高临下,狂轰乱射,声振屋宇,颇为扰人,不过,不大碍事,过段时间,你就会学着充耳不闻。二是撒完后满屋子弥漫着一股醇厚的尿臊味,很是冲鼻,但也没办法,就这条件,习惯了就好。三是尿桶周遭的地面经常是尿渍斑驳,泛黄发白,那都是撒漏尿惹的祸,还好,那旮旯一般不对外开放,无伤大雅。 我是从小学一年级起才告别尿壶,走向生尿桶。刚开始,没得经验,白天还好,一到晚上,经常尿得满地都是,挨了妈妈不少埋怨。那年头,晚上撒尿都是不开灯摸黑进行,怕的是吵醒家人,迷迷糊糊之中,凭感觉“掏枪点射”,凭声音调整方向,难免有时会“脱靶”。熟能生巧,长大一点,晚上不开灯撒尿就越来越准,到后来,几乎是百发百中。这期间,还学会了一些诸如“靠壁撒”、“压水花”等防溅消音的妙招,成绩斐然。当然,能取得这样大的进步,是离不开父亲平日里的敦敦教导,比如他说:“你手中握着的可是人类的未来,目标一定得明确”、“撒不到桶里说明你短,撒到桶外说明你软”等等,反正,我对他老人家的高见就犹如是倒背着手撒尿——不服(扶)不行。 人活着有五大基本需求:吃喝拉撒睡。我自个认为,这撒理应排第一位。你可以一天两天不吃不喝,也可以三天两头不拉不睡,但你一天不撒试试?小便方便,方便小便,生尿桶就这样承担起这份简单却不可或缺的任务,承载起一代又一代人的五谷轮回,上善若水,点滴温馨,任你淋漓终不悔,千冲万击始坚强,其优秀的品格着实让人称道。记得有一年春节,我在写春联时,尿完后随兴给楼梯口拐角处的生尿桶上了一副对联,上联:且看南天一柱飞瀑滔滔,下联:但闻大小洞天流水孱孱,横批:一桶江山。请尿友们雅正! 时过境迁,车轮滚流,生尿桶已完成它的历史使命,一去不复返了。只可惜,世俗之故,褒扬不多,念者甚少。有感于此,故撰《尿桶铭》一文,略表心意: 个不在高,够着就行。口不在大,对准则灵。斯是尿桶,黎民称心。排泄很隐蔽,遮羞挂帘青。出入皆家人,往来无偷盯。可以高扫射,低吟唱。无催促之乱耳,无内急之劳形。进去三步紧,出来一身轻。民赞云:统一方便。 |

责任编辑:余淘