赞百年书院,扬博雅学风----黄种酷(南安)高中99届【校友文萃】

|

赞百年书院,扬博雅学风

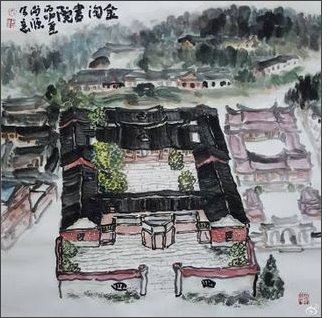

金淘书院始建于清光绪1875年,后来被废。此后,于清宣统1911年,印尼华侨李功藏捐资重建金淘书院,金淘书院从此便闻名遐迩。阳光下的金淘书院,在周围洋房别墅的映衬下,显得与众不同,那种浓厚的书香气更甚,这不禁让人对书院的历史浮想联翩。 书院在中国有着悠久的历史,唐末至五代期间,战乱频繁,官学衰败,许多读书人避居山林,遂模仿佛教禅林讲经制度创立书院,形成了中国封建社会特有的教育组织形式。书院制度萌芽于唐,完备于宋,没落于清。对中国的文化发展和教育事业有着不可磨灭的贡献,对人才培养有着巨大的推进作用。在千百年的历史流转中,承载着文明与思想的碰撞和传播。 两宋时期,书院日渐增多,随着程朱理学的发展,书院逐渐成为学派活动的场所,书院的制度日趋完备,学风日盛。书院在这个时期发展极为迅速,并形成了中国历史上著名的四大书院:江西庐山的白鹿书院、湖南长沙的岳麓书院、河南商丘的应天书院、河南登封的嵩阳书院。书院对中国的教育、制学、文化、礼教有着极其深远的影响,遥想宋代朱熹复建白鹿书院时的制学态度,对“博学之、审问之、慎思之、明辩之、笃行之。”有了更深刻的感知,对古人的兴学重教怀有一种崇敬之情。 到了明代,书院的发展达到了一个新的高度,书院发展到1200多所,其中有一些是官办的。一些私立的书院成为思想舆论和政治活动的场所,这些书院自由讲学,针砭时弊,尤以无锡的东林书院最为著名。明万历三十二年,也就是公元1604年,学者顾宪成等人重新修复东林书院,并在此聚众讲学,他们倡导“读书、讲学、爱国”的精神,引起全国学者的普遍响应,一时声名大噪。顾宪成撰写的名联“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心。”更是家喻户晓,曾激励过无数学子。东林书院在当时有“天下言书院者,首东林。”之美誉。东林书院遂成为江南地区人文荟萃之区和议论国事的主要舆论中心,“东林党”渐成,明代朋党之争比以前任何一个时期更甚,“东林党”与其它学术派别的党争也成为明朝历史上不可磨灭的一页。穿过历史的烟云,我们所看到的一幕幕和书院有关的细节都曾经那么耀眼,这些都说明了书院的发展对中国历史人文的影响极为深远。 清代书院达到了极点,一度发展到2000多所,大部分书院与官学无异。到了光绪二十七年(1901年)诏令各省的书院改为大学堂,各府、厅、直隶州的书院改为中学堂,各州县的书院改为小学堂。至此,书院退出了历史舞台。金淘书院就是在这一历史时期创建的。 据史料记载,南安历史上的书院,有县衙署设立的丰州书院、正音书院和私人倡办的九日山书院、芸圃书院等。讲授儒家经典,切磋学术理论,虽无固定学制,但有学规学约,引导学生信守。进书院学习的学生,均具有较高的文化水平,进一步加深学术理论的研究和切磋活动。南安,除县衙署和私人创办的两种类型的书院外,还有“欧阳书院”(在泉州府东北泉山虎岩),唐代为欧阳詹读书处,明代建为书院作为纪念,后废。招贤院(在丰州潘山),唐末五代十国王审邽、王延彬父子创建,招纳中原名士黄滔、翁承赞、韩偓等人,论时政作诗文,传播文化,虽非讲学授徒之书院,但对福建文化教育起到了极大的推动作用。 书院对南安的教育事业有着深远的影响,金淘书院是在书院发展由盛而衰的过程中创建的,侨光中学的旧校舍就设立在金淘书院,其作为侨光中学的前身,对当地的教育事业起到了极大的推动作用。 在金淘书院,抚摸着这一根根石柱,仿佛就能触摸到历史的脉搏,在千百年的风雨中,有多少关于书院的故事流传下来。在历史的洪流中那些投身于捐资办学的人依然层出不穷,他们是一个时代的缩影,也是文化教育事业的一个缩影,是推动人类社会发展的动力。 金淘书院是书院发展到极盛时期的一个符号,也是一个支点。抚今追昔,多少书院已没落于烟雨中,又有多少书院能像金淘书院那样传承下来。 |

责任编辑:余淘