情怀文学评论--------------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

| 情怀文学评论 |

|

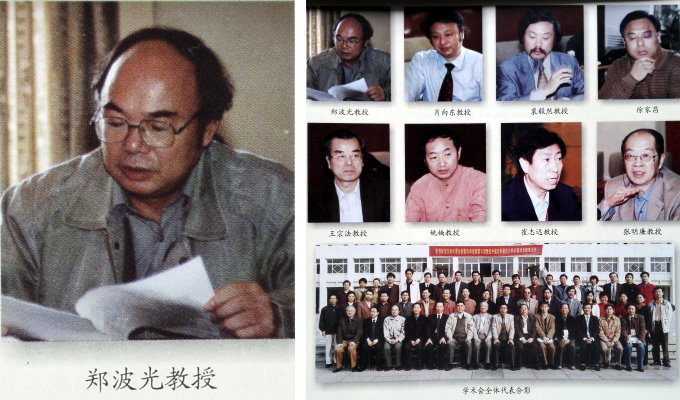

报道照片荣登《文学评论》2005年2期 我对中国社会科学院文学研究所主办的《文学评论》,怀有很亲切并且很深切的感情。1963年厦门大学中文系毕业,我是50位分配山西省工作其中之一。一步到位是到山西省晋东南沁县一中,就是中学语文教师。应该说跟研究文学评论,距离比较远。极其庆幸,在大学同窗帮助下,1976年调动到太原市,并且1978年能够升格在高等学府太原师专中文系教授中国当代文学,这样就有机会研究文学评论了。 应该说,我还是很幸运的。幸运在于我从事文学评论研究,是在上世纪80年代初期,一个百废待兴,生机勃勃的时代。我埋头苦干教学两三年,赢得“轮空”一年,就是不教学而做学术研究一年的机会,1981年,正好王蒙创作意识流小说引起轰动效应,并且引发争议。我支持王蒙意识流小说探索,撰写《王蒙艺术追求初探》一文,参加1981年中国当代文学学会庐山年会。这是我到高等学校工作以后第二次参加全国性学术年会,上一次是1978年在鼓浪屿参加编写中国现代文学史教材协作会议,在鼓浪屿厦门第二干部招待所召开,在那次会议上,有幸认识特别平易近人的《文学评论》编辑陈骏涛先生,很荣幸,在这次庐山会议上,第二次开会又遇见他。这一次,我们有过几次交谈。更加幸运和荣幸的是,当时会议会务组的工作人员都尽职尽责,没有非学术的杂念,比较单纯,他们能够认真阅读代表们的文章,并且作了分类。那一次,重点两个专题,一个是王蒙意识流小说专题,一个是农业合作化小说专题。我的文章属于王蒙专题,王蒙专题又分为支持王蒙小说创新、反对王蒙小说创新两种对立的观点。我的论文是作为支持王蒙创新的代表,在大会上被安排第一个发言,并且在“会议简报”作了比较详细的介绍。巧的是,会议结束,离开庐山,我和陈骏涛先生一起坐轮船从江西到武汉,正好住隔壁,我们一路上在船舷多次交谈。当时,中国当代文学创作有一种蓬蓬勃勃发展之势,但是,《文学评论》对当代文学关注有一点滞后,我把这个感觉跟陈先生提出,没有想到他认真接受,后来《文学评论》对当代文学关注度明显提高。可能跟接受我的意见有一定关系。这就是中国第一流文学评论杂志的风格和气度。后来,我发现,刊物越小,编辑架子越大;刊物越大,编辑越谦逊,反而越没有架子。 从庐山回到山西,我把论文《王蒙艺术追求初探》,寄给陈骏涛先生,陈先生决定发表在《文学评论》1982年第一期。从此,我与《文学评论》结下了缘。这是我的文学评论处女作。我发表第一篇论文居然一步登天,是在《文学评论》上,真是何幸如之!更没有想到的是,一炮打响!人民日报的《文摘报》1982年2月9日介绍论文观点,全国高等学校文艺理论研究会主办《文艺理论研究》1982年3期“动态”栏选择文章“心理结构和情节结构”部分文字,《中国现代、当代文学研究》1982年2期全文复印,中国当代文学研究资料《王蒙专集》完整收入此文……。 没有想到从《王蒙艺术追求初探》开始,在上世纪80年代,我能够接二连三在《文学评论》发表论文,而且一篇比一篇影响大。 《文学评论》1983年5期发表我的《试论史剧理论与悲剧理论的区别》,这是一万五千字的论文,分量比较重,迅速引起关注,人民日报《文摘报》1983年9月30日介绍,中国人民大学报刊资料社《戏剧研究》1983年9期全文复印,难得的是中国戏剧出版社《中国戏剧年鉴1984卷》(1985年3月出版)“文选•文摘”五千字详细介绍论文观点。更为难得的是此文提供新鲜观点“悲剧要求历史服从艺术,史剧要求艺术服从历史”,已经载入史册。我国著名学者古远清先生,1999年在台湾文史哲出版社出版的《中国大陆当代文学理论批评史》第六编第二章第六节“历史剧讨论的发展和深化”,就是以肯定我的历史剧理论新观点观点作为开篇的。 《文学评论》1988年5期“来稿撷英”发表我的论文《赵树理艺术迁就的悲剧》2800字基本观点。全文一万零五百字,《接受美学与“赵树理方向”——赵树理艺术迁就的悲剧》发表在山西省文学理论刊物《批评家》1989年3期。这篇文章发表,尤其是1989年6月15日在光明日报《文摘报》“赵树理艺术迁就的悲剧”介绍发表以后,在全国范围产生相当巨大的反响。《批评家》、《文艺理论与批评》等等刊物报纸发表名为商榷、实为讨伐的文章,一时间竟然有“山雨欲来风满楼”的感觉。真是令人哭笑不得。不过,看到最著名的现代文学理论家唐弢先生在《求是》杂志1990年2期发表《关于重写文学史》一文,文中肯定提出“鲁迅的方向”,否定提出“赵树理的方向”。当时内心颇感欣慰。我的观点完全是学术性的,我感谢山西省和全国的学术界,都能够尊重我的学术创见,肯定我赵树理研究庄重认真的贡献。当然首先是《文学评论》能够率先发表我的观点。 以上《文学评论》发表我的三篇重要论文,差不多是我文学理论生涯的巅峰。每一篇都产生影响,给自己留下美好的记忆。我的三篇文章都是陈骏涛先生经手给我发表的,我对《文学评论》刊物的感情,首先是对陈先生的感恩之情。他是编辑,同时是学者,学者看中的,首先是学术创见,那个时代的编辑,特别值得作者敬重的,就是这一点。编辑作者建立了真挚的友谊,我在山西省北方工作时候有过几次到北京开会拜访过陈先生,我1992年调动回到厦门南方以后,没有再到北京一次。1994年6月 福建省文联在石狮召开“郭风作品研讨会”,我和陈骏涛先生一起参加会议, 1997年更加难得,陈骏涛先生和夫人一起来厦门大学参加女性文学研讨会,当时我是集美大学中文系主任,特地请陈先生到集美大学中文系作学术报告。还陪陈先生与夫人一起游览集美陈嘉庚公园。从那次以后,至今20年,没有再见面。那一次,陈先生馈赠我他的一部大作《文坛感应录》。这部著作收集上世纪八九十年代先生对当代文学的理论建设和文学批评,留下一份宝贵的建树和贡献。 从1988年以后,我就没有机会在《文学评论》发表文章。当然,我的文学研究并没有停下脚步。作家出版社《中国现代文学研究丛刊》1990年3期发表我的《中国现代乡土小说的理性审视——评陈继会的专著“理性的消长”》。这是应朋友郑州大学中文系教授陈继会先生特约撰写的。后来陈先生约我撰写他的国家青年社会科学基金项目《20世纪中国乡土小说史》,最后一章“第六章-异彩纷呈的新时期乡土小说”。《中国社会科学季刊》(香港)1993年第4卷发表我的《毛泽东与中国文学》,这是刊物特约稿,本来是特约厦门大学教授我的同窗林兴宅先生,他全部委托我独立完成。此文为美国《知识分子》全文选登。可能是1994年。一位在北京师范大学进修的老师在资料室看到告诉我。《学术月刊》(上海)1999年4期发表我的《两种解构——当前人文精神的思考》,吉林省长春市《文艺争鸣》1998年2期发表我的《20世纪中国启蒙浪漫主义文学思潮》,《文艺争鸣》2002年5期又发表我的《“国家大事”与“日常生活”——20世纪中国小说两大叙事法则》,还有很难得的是,母校《厦门大学学报》2003年4期发表我的《20世纪中国小说叙事之流变》……。其实还有不少文章。我就提这几篇。 我是2004年63岁正式退休的。让我特别欣慰是,因为我应邀参加复旦大学唐金海教授主编的《20世纪中国文学通史》的著作,因此有机会,参加2004年出版著作以后有关这个课题的学术研讨会,有关这个话题,我下一篇文章再说。这里要说的是,我退休那一年在安徽省芜湖市召开学术研讨会以后,《文学评论》2005年2期“综述”栏目,有一篇《文学史理论创新与建构暨“20世纪中国文学通史”研讨会综述》,就是报道这次会议的。上边有会议代表的合影,还有代表发言的照片。都留下我参加会议的身影。 因为2005年我已经退休,复旦大学的唐金海教授把《文学评论》2005年2期的刊物寄给集美大学在职的姚楠教授,我不知道,后来一个偶然机会我知道,特别高兴。其实能够在《文学评论》荣登照片、发言要点,是我不敢想象的事情。我特地跟我的夫人一起,到厦门大学图书馆观看,回来以后,我特地给当时一起开会的《文学评论》常务副主编胡明先生汇款,胡明先生很快给我寄来,对我来说,特别珍贵。因为特别难得,这里随文附几张照片。在207页右边第二自然段,介绍我发言的观点: “与会学者同时认为,《20世纪中国文学通史》是一部恢宏、大气而又丰厚的文学史。郑波光(集美大学)认为,《通史》在内容上具有大气的包容性,20世纪从世纪初到世纪末,各种思潮,各种体裁,还有少数民族文学、港台文学、文学理论与批评,都纳入了心态平和、褒贬平等的叙述之中。另外,对20世纪中国文学的方方面面,作了比较认真的总体性的整合,完全打破了过去的分期分段叙述,采用混整式,使世纪整合,百年贯通。……” 我可以算是从事当代文学教学比较早的教书匠,文革前中文系没有当代文学这门课,这门课是文革后才设立的。从1978年到1992年,我专门教授中国当代文学,1992年我调动到集美大学到2004年退休,不但教授当代文学,而且教授现代文学,把20世纪中国文学贯通起来讲授。可以说,对中国百年文学发展,以及文学史的得失,有一定的了解。感谢这次研讨会,让我有机会表达自己的见解,而且在《文学评论》上发表。特别欣慰。 说到这里,我对《文学评论》的感激之情,已经充分表达了。 2017•1•12•厦门前埔

|

责任编辑:余淘