碗------------------------杨民兴(南安)高十一组【校友文萃】

| 闲情偶录 | ||||||||

|

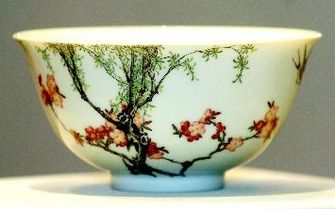

碗 人们一日三餐吃饭,必不可少。要吃饭,就得用碗盛饭,这种碗,大家都认识,今天就讲一讲碗的故事。 碗作为人们日常必需盛食物的饮食器皿,它的起源目前不可考,不过可追溯到新石器时代泥质陶制的碗。其形状与当今无多大区别,即口大底小,碗口宽而碗底窄,下有碗足,高度一般为口沿直径的二分之一,多为圆形,极少方形。一般比盘子深,比茶杯大和重,家家户户,将相公卿,平民百姓,都得用到。碗不断变化的只是质料,制碗的材料已从陶瓷发展到木材,玉石,玻璃,琉璃,金属等。工艺水平和装饰手段,随着社会进步,科技发展,不断提高。当今的碗已经是种类繁多、用途各异了,制作精美的古董碗是收藏家的爱好。 碗的发展历史,通过了我们的古人不断改进,雕琢,发生了很大变化,无论从质地,工艺烧制水平,都达到了空前完美。据考古发现和史料记载,最早的瓷碗是原始的青瓷制品,基本形状为大口深腹平底,使用于商周至春秋战国时期。以后随着时代的演进,制瓷工艺的逐步改善以及人们的审美和实用要求的提高,碗的形状、纹饰、质量也越来越精巧,使用分工也越来越具体多样,如饭碗、汤碗、菜碗、茶碗等。不同时期的瓷碗,其形状、釉水、纹饰是有着明显差别的。唐以前的碗,其型多为直口、平底、施釉不到底,基本无纹饰。唐代的碗器型较多,有直口、撇口、葵口等,口沿突有唇边,多为平底、玉壁底及环条形底。施釉接近底部,精制的产品施满釉,有简单的划花装饰出现。宋代碗其型多为斗笠式、草帽式、大口沿、小圈足,圈足直径大小差不多是口沿的三分之一。釉色多为单色,如影青、黑、酱、白等,纹饰用刻、划、印等手法,将婴戏、动物、植物文字形象绘在碗的内外壁或内底心上。元代碗型同宋代相比,突出表现为高大厚重,圈足多为内斜多撇,断面呈八字形。多采用印花、刻花装饰。明代碗多鸡心式、墩子式及口沿外向平折式,圈足较为窄细,大多采用画花装饰。画花装饰技法用于碗上,自唐长沙窑起始,至宋磁州窑过渡,经元青花激发,到明代才真正兴盛起来。明代最多的就是胎体轻薄、白底青花的饮食用碗。清代碗无论在哪一方面均胜过前朝,形状、釉色、纹饰更为丰富多样,工艺制作更为精巧细腻,素三彩、五彩、粉彩装饰的宫廷皇家用碗更让人叹为观止。 碗的用处无处不在,人人需要。可在用碗的习惯上,还得有讲究,专碗专用,有利于个人卫生。健康生活非常重要,吃完饭就得洗碗。大量调查资料表明,从这些餐具上常可检测出各种致病微生物。如果在日常生活中,不经常进行彻底地清洗和消毒,那么这些餐具就可能成为传播如甲型肝炎、痢疾、伤寒、结核病及食物中毒等疾病的媒介。特别是当家庭中有人得了上述各种传染病后,由于共用餐具可以引起这些肠道传染病在家庭中相互传播。因此,作好家庭中常用餐具的日常消毒,有利于保障全家平安。 适合农村家庭中使用的餐具消毒方法主要有两大类:一,高温煮沸消毒,二,用漂白粉磺伏,过氧乙酸,高锰酸钾,等消毒剂清洗。才能保证人人身体健康。 和碗有关系的习俗,说来也很有趣,有的人可能还不清楚。现在不妨在这边讲一下:有的地方,有一种偷碗习俗——在喜丧的时候偷碗,这是一种参加百岁老人的丧宴后,把碗带走。据说是可以带来百岁的老人“寿气”,让带碗走的人也长命百岁。据说,这种寿碗,带回去给小孩子用,能避邪免灾,增寿;大人用后,也可招财进宝添福寿,因此有这种偷碗的习俗。 另外,有的地方还流传着另一种风俗,大凡遇到白事的时候,就要摔碗,据说可以摔掉晦气,带来喜气。有的地方结婚的时候如果碰到别人白事的,也要摔碗,其实这都是一种风俗,去邪纳福,讨个吉利。 碗的故事,你听完后,感到很有意思吧!

(图片取自互联网) |

责任编辑:余淘