“倒霉”的来历------------杨民兴(南安)高十一组【校友文萃】

|

闲情偶录 |

|

“倒霉”的来历 倒霉,本叫倒楣。倒楣一词本是江浙一带的方言,指事不顺利,或运气不好。此语产生时间不长,大约在明朝末年。 倒楣一词,起源于封建时代,读书人要做官,都要参加科举考试。那时候,由于“八股取士”的科举制度,严重地限制了广大知识分子的聪明财智的发挥,加之考场舞弊甚盛。所以,一般读书人要想中举是极不容易,所以,一旦榜上有名,就被看成是极其荣耀的事情。乡亲们前来祝贺,地方官也来道喜表彰。在庆祝活动中,必不可少的一项是“树旗”。清朝时,乡试中了,必送捷报,以红绫为旗,上写“捷”字,立杆以扬之。若状元及第,则以黄纻絲金书状元,大大庆贺一番。以此来激励读书之人,勤奋攻书,求取光明。

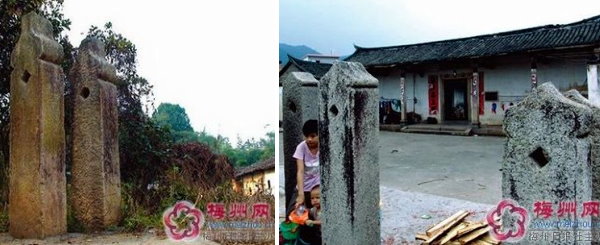

在闽南一带,对读书人成功与否,还流传着一句俗语:中者竖旗杆,没者“决屎学”。这里的“决屎学”,就是指读书不中者,无才能,要去擂砌厕所壁,做粗下人。过去,很多闽南人为了使中榜的人流芳百世,便用条石凿成两块相同,五六尺的方形或圆形石柱,相距数十公分,相对而立,在两石中间立一根约六米的石质或木质旗杆。柱上雕刻龙,凤等吉祥物和别致的装饰品,树在门口充当大旗杆。大旗杆上还刻有中榜人的姓名,生平和功绩,以示永远纪念,也以此来鼓励人们奋发求学,造福桑梓。这种旗杆至今有的还保留完好。

因为有了这个风俗,应试临考之前,为了图个吉利,考生都要在自家门前树一根旗杆,预示着自己必然高中。这种旗杆江浙一带称为“楣”,如果真的考中了,旗杆照树不误。考不中则要把旗杆撤去,叫做“倒楣”。后来,江浙一带把做事不成功者通称为倒楣。 现在,“倒楣”一词运用范围更加广泛。从使用地区看,南北方言均有此语。从意义上看,它已由原来的专指考试不中,引申为一切不如意的事情。不过,现在一般将此语写作“倒霉”。这可能是因为后人不了解其来源的缘故,而且,霉与楣同音,霉又是坏掉的意思,故错以为这个字才对,结果,以讹传讹,“倒楣”就逐渐变成“倒霉”了。不但如此,明清时也有写成“倒煤”的,如明杂剧《病玉缘》: “俺呀,受尽苦,倒尽煤。”其含义和“倒霉”相同,可能也是写成谐音了。 |

责任编辑:余淘