过赤水旧街----------------杨民兴(南安)高十一组【校友文萃】

|

乡土风情 |

|

过赤水旧街

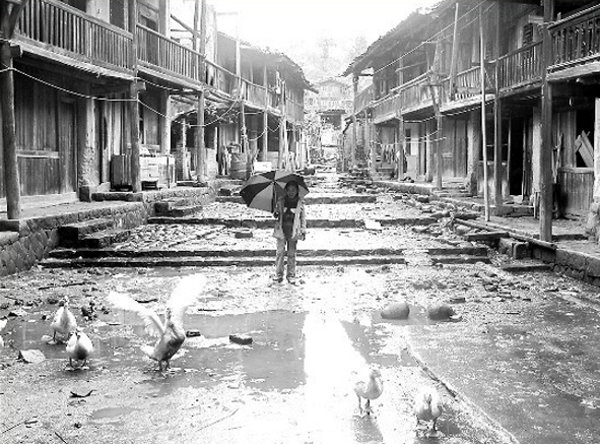

赤水街位于德化县九仙山麓,现赤水镇人民政府所在地,海拔970米,常年云遮雾绕,人称“雾都”、“天街”。赤水含有以锦水制火之意,相传宋绍兴三年(公元1133年),曾有客商在赤水街北二里的牛棚格下建店铺,但生意萧条。明隆庆年间(公元1567-1572年)正式迁移现址,称锦水街,清设赤水格市,后改称为赤水街。 据查,在上个世纪早期兵荒马乱的时代,赤水街曾经富庶一时,被称为德化“小上海”,遭遇过三次纵火打劫,无数财富付诸一炬,许多商民葬身火海。然而,赤水街村民总是奇迹般地在废墟上重建家园,恢复营业。赤水街市曾是德化县除县城以外最大的集市,明清时代,商业贸易已具有相当规模。从上世纪初开始,赤水街商贸一度与德化县城不相上下,大小商号百余家,南来北往商贾云集,四五百米长的街市上,客栈10多家。永春、南安、大田、尤溪、永安、漳平、沙县、顺昌等地的商贩,纷纷到此交易土特产和舶来货。许多客商索性在此定居,其中以永春籍居多,永春籍商号不下百家,因此遂有“无永不成市”之说。新中国成立后,赤水的集镇建设又得到很大发展,邮电、金融、交通、商业网点配套齐全,设有邮电支局,开通了程控电话,以及移动通信地面卫星接收站。 2013年11月28日,笔者和福建师范大学美术学院二位教授,前往杨梅乡云溪村探访被列入泉州市非物质文化保护遗产,民间剪纸工艺。车过赤水古街,久慕其名,下车特地走访一番,看看那些老行当店铺,摸摸那些充满沧桑感的木作,看着那摇摇欲坠的旧楼阁,顿感和历史撞个满怀,感叹不止。

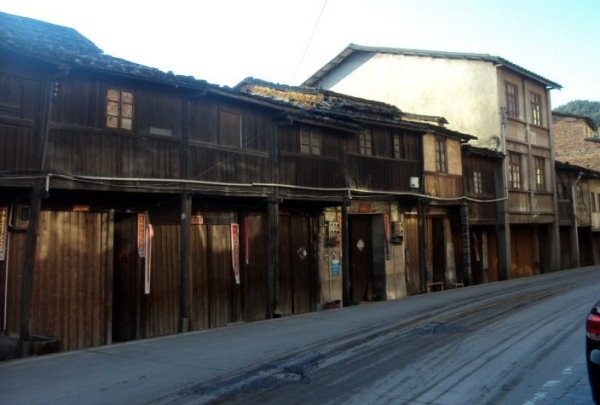

由于地处山腰,地形狭窄,赤水街两旁老店依山势而建,路贴墙壁爬山虎式逐阶而上,路床沿则建成吊脚式楼房。所有的房子从外侧看是六七层,而从街上一侧看只有两层至三层,像踩高跷,十分有趣。街上的建筑物以木结构骑楼式商铺为主。部分采用土木结构的房屋,均为较有钱人所建,并建有火库以防火。木结构房屋连排而建,抗地震能力强,时至今日,整排房屋倾斜达二三十度,几十年来看似摇摇欲坠,却依然顽强伫立。这古朴而又优美的景致,时常出现在全国各地艺术家的镜头里和各种媒体里。 可惜的是,随着时间的推移,除了圩日当天,曾经富庶一时的赤水商贸重镇已褪去繁华,而吊脚楼里的居民,也大多外迁。街上两侧的房子有的已经严重倾斜,有的横梁、木地板或是墙体已经掉落,多少显得有些苍凉。

在六层房子里走了一圈,顿感房子的建筑设计不一般。面街一层宽5米,两侧放着木框的玻璃柜,里面摆着各色货品。沿着中间空地往里走,就看到了通往二层的木梯子。拾阶而上,二层是一家住宿的房间,三层整齐地堆放着菜干等各色农家产品。而倒一层是仓库,堆着一些农作物和农具,最底层则养着鸡鸭。房子每一层的地板都是木板,人走在上面,木板轻微晃动着,似乎奏着轻音乐。赤水老街上90%的村民搬到德化县城去了,有的老房子没有住人,开始损坏,“这里的房子都是一间连着一间的,如果无人住,也没有统一规划和保护,房子可能一间连着一间倒掉。”一打听街上的老人家,他们都感慨地说:“这些房子都在八十年以上,如不很好保护,马上都有消失的可能,以后想看、想住这种土木结构的房子都不容易了。”

正当我们感叹万千,想象着当年“小上海”的繁华街面,忽然闻到一股清香,眼前一缕缕青烟从灶台飘出。一看,原来这就是远近闻名的赤水煎粿店了。灶台后,店主拿着一双长筷子在油锅里翻转着米粿,不一会儿,一块热气腾腾的炸粿便出锅了。她将炸粿往油锅上的铁架子上一晾,去油,稍凉些再切小块放碗里,然后倒进自制的辣椒油,香喷喷的炸粿便可上桌。这一阵阵香味,吸引住多少过往客人进店品尝。 赤水街是泉州市上世纪初期的古街建筑的两种方式之一,一是如中山路中西合璧的骑楼式风格,二是具有赤水街这种独特乡村气息的建筑。它反映了具有德化当地特色的建筑风格。九仙山风景区正在进一步开发中,而赤水街早先就是来往商贾的旅社聚集地,如果能将赤水街作为区域印证,好好保护它,开发好,是有很好的保护历史价值,并可以作为景区的配套设施。 历史的古建筑难得可贵,很多珍贵的文物景观都被一些千古罪人所破坏,赤水旧街已经剩下这些一点点东西。不能再让它在人民心目中消失掉。保护维修迫在眉梢,有识之士的朋友们,让我们为保护这历史古建筑摇旗呐喊吧! |

责任编辑:余淘