秤------------------------杨民兴(南安)高十一组【校友文萃】

|

闲情偶录 秤 秤:测定物体重量的衡器。在中国,秤的出现很早,根据出土实物而知,春秋中晚期,楚国已经制造了小型的衡器——木衡。中国历史博物馆藏有一支战国时期的铜衡杆,这种衡器即不同于后来的秤杆,但与不等臂天平类似。经过逐步演化的过程,衡杆的重臂缩短,力臂加长,也就成为了现代仍在使用的杆秤。杆秤在耶稣诞生前由游牧部落传入西方,被命名为罗马秤。

范蠡,字少伯,春秋时期楚国宛地三户邑(今河南浙川县)人。春秋未著名的政治家,谋士和实业家,自号陶朱公,乃中国儒商之鼻祖,后人尊称“商圣”。 相传,范蠡在经商中,发现人们在市场上买卖东西,都是用眼估堆,很难做到公平交易,便产生创造一种测定货物重量的工具。一天,他看到农夫井中汲水,在井边竖起一根高高的木桩,再将一横木绑在桩顶端,橫木的一头吊桶,另一头系上石头,此上彼下,轻便汲水。范蠡受到启发,根据这个原理,发明了秤杆,他发现南斗六星,北斗七星,决定用十三个星做标记,一颗星代表—两,十三颗星代表一斤。但时间一长,范蠡又发现一些商人心术不正,卖东西缺斤少两,克扣百姓。于是,他又把福,禄,寿三星加上,以十六两为一斤。这样,经商者欺人一两“损福”,则会失去福气和幸福。欺人二两“伤禄”,后人永远得不到“俸禄”,做不了官。欺人三两“折寿”,则会折损阳寿。这虽然是民间传说,却反映了人们对于短斤少两的痛恨,教育人们应该公平合理交易,不可做缺德事。就这样,秤这种计量工具便一代又一代流传下来,沿袭了二千多年,直至今天。

我们这一代人,小孩子都是在五十年代里经过,对于秤有着深刻的印象,最常见的是,以带有星点和锥度的木杆或金属杆为主体,并配有砣,砣绳和秤盘(或秤钩)的小型衡器,按使用范围和秤量的大小分为戥子,盘秤和钩秤三种。戥子是比较精致的衡器,它装在小盒子里,专门秤金子,银子,和贵重药品洋参、高丽、羚羊、乐茸等,一般药店或有钱人家才有。盘秤和钧秤就很普遍,几乎家家户户都有,它是利用杠杆平衡原理来秤重量的简单衡器,由木制带有秤量的秤杆,金属秤锤(农村中,大的钩秤,秤砣有的用石头雕成),提绳等组成。秤的结构和制作工艺简单,轻小,携带方便,造价低廉,应用最为普遍,是人类发明的各种衡器中历史最为悠久的一种,直到今天,在农村市场和家里,还有一些人在使用。

想不到的是,在南安市水头街110号,直到现在,还有一家专门制造秤杆出售的小店,里面有很多各式各样,大小不一的秤杆,在店铺里,还堆放着很多旧的秤杆,让你看得眼花瞭乱。

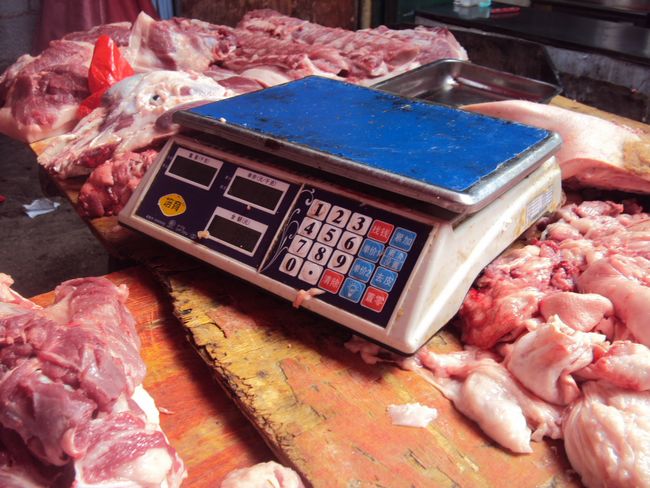

随着社会的发展,科学技术的进步,原有的十六两制,在六,七十年代,为了计算价格方便,早已改成十两制。这十两制的秤,在现代的社会里,也逐渐在人们的生活中消失。目前,电子台秤,案秤,弹簧秤,托盘天平,电子秤早已普遍使用,秤杆这种使用了二千多年的衡量器具,也将在不久的明天,退出历史大舞台,成为历史博物馆人们参观的对象。 |

责任编辑:余淘