故乡的学校----------------杨民兴(南安)高十一组【校友文萃】

|

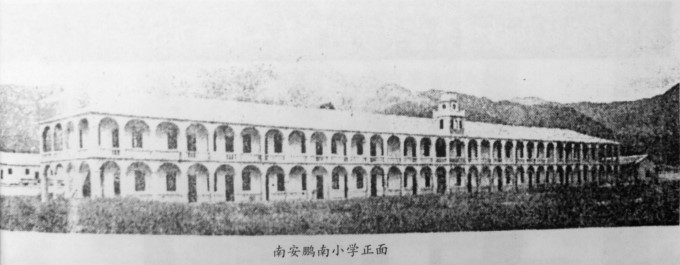

•乡土风情• 故乡的学校 故乡的学校——鹏中小学,原来叫做鹏南小学——她是故乡中的唯一最大的小学校,坐落于九都镇的下店街市场中心边,是一所南安市独一无二较大型的小学水泥建筑学校。 有到过九都的朋友,一进“呼井格” ,就能大老远处,隐隐约约看到她的倩影,可你知道吗?那是1930年10月,身为福建省第1混成旅旅长陈国辉主持建设鹏南小学,他委令陈岳远、张子书、李世俊负责筹款兴筑。学校系二层楼房,教室十二间,并有礼堂,图书馆、办公室各一间;并设有寝室三十二间。当年的建筑费用计105,600,00元。 1937年,抗日战争爆发,泉州培元中学学校高、初中迁往内地,初移南安、永春、德化、后统一迁到九都鹏南小学,利用鹏南小学校舍坚持办学6年,直至1943年,才迁回泉州培元中学原址。另外,泉州国立海疆学校也在抗战爆发后迁往仙游,于1945年再次迁址九都鹏南小学,坚持上课。当时,培元中学、海疆学校除利用鹏南小学做校舍外,还利用墩兜村云峰小学、国辉的土豆园三幢小楼房,做为教师和在校女生的宿舍。当年,地下党组织在海疆学校内,宣传发动,培养了一批学生骨干,除坚持正常教学工作外,还不时深入群众中宣传抗日,为中华民族解放事业传播了珍贵的火种,也大大地促进了南安的教育事业的发展。

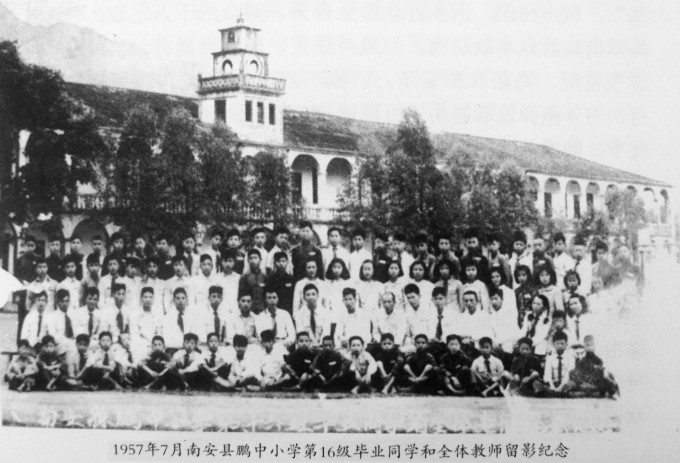

鹏南小学自1946年起直到解放后改名鹏中小学,至一九七二年,山美水库建成,鹏南小学才被夷为平地……,她都是完整的小学编制——六年制。在这里,鹏中小学为党的教育事业蓬勃发展,培养了一大批优秀的各条战线上的杰出人才……。

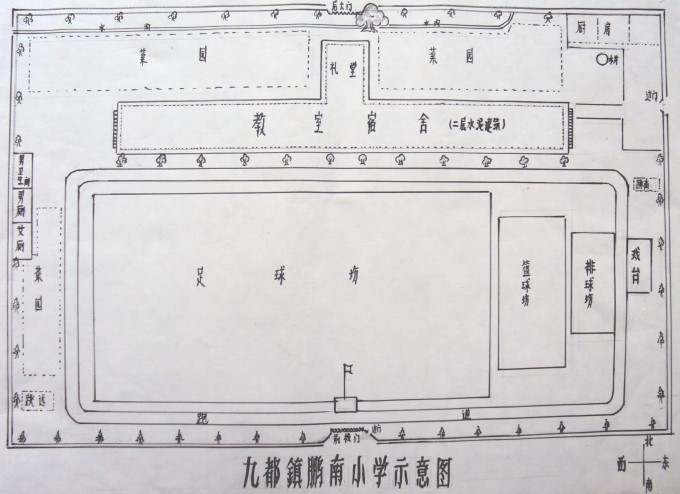

我是个土生土长的九都人,从1952年9月至1958年6月,小学六年级都是在鹏中小学学习长大的。在这里,我象一棵小草,在阳光下茁壮成长;在这里,我认识了人生第一个字,迈出了人生第一步,少先队员的三条“红杠” (大队长) ,是我人生中第一个荣光,多少个老师的芳名,都永远牢刻在我的脑海中,校长李志达,教师陈瑞图、陈振南、陈瑞宜、陈光养、陈治南、陈强水、刘迎祥、林金辉、郑敦炬、郑雪务……他们的亲切教诲,我还历历在目,犹如就在昨天一样,在我心目中留下了不可磨灭的印象! 鹏中小学规模宏大,环境优美,设备齐全,这在七十年代以前的南安市,是鼎鼎有名的一所正规小学。她坐落在卓芸山下,鹏溪桥畔,二层的水泥钢筋结构,简洁大方,金长约100米、宽10米;她有十二间约四十八平方的大教室,三十二间宿舍,后面还有上、下二层的大礼堂,并有图书舘、办公室各一间。教室前后,都有一条宽二米多的走廊,使得教间宽敞明亮,下课后,学生们在宽广的走廊上活动,十分欢乐。二层楼的教室旁边,还建了一座平房,当成厨房,老师们和寄宿生,就在这里用餐。她的四周,用土夯起一条约六百多米、高2米、宽0•5米的圍墙,上面盖上水泥板,象一条玉带系在腰上,使她显得更加端庄、美丽;圍墙内还种起一长排的按树,高耸挺拔,使她犹如待嫁的新娘,含苞欲放,显得更加迷人多姿…… 教室的前面,是一片大操场,在大操场上,有足球场、篮球场、排球场、跳远、跳高,标枪、铅球,应有尽有,操场的四周,还有一条六个跑道宽、400多米长的跑道。每年六一儿童节,在这片操场上,都举行一年一度的运动会,场面壮观,热闹非凡。每逢放学时,下店街的供销社、银行,商店的职员,在蓝球场上、排球场上经常进行蓝球、排球比赛,吸引了非常多的观众。特别值得一提的,是那学校里的露天大戏台,这里可是九都的中心点,每逢各个时期的重大群众会议或各种活动,都在这里召开、举行;并且,乡里有演戏,电影,也大都在这里举行。在这里,演出过多少帝王将相、才子佳人;在这里,演过多少革命现代戏;在这里,跳过多少忠字舞;在这里,放映过多少影片……它给九都人民带来了欢乐,带来了多少进步,丰富了九都人民的文化娱乐生活。 鹏南小学,你在人民记忆中,巳经慢慢淡去……,想当年,目不识丁的陈国辉竟然能关心教育、把你建成这样莊严美丽,并能留下当年刚建好拍的二张珍贵照片。事过四十年,你为了国家的建设,被淹没在一片汪洋大海之中,可现在谁还关心你,谁还宛惜你,谁还心疼你,有谁能把你的资料保存,拍影存照,留芳记忆……,消失了才倍感到珍贵,多么可惜呀,鹏南小学已从人们视线中消失,再也没办法造访一睹你的尊容,现也找不到有关文史资料,确切数字,我只能凭自已头脑中的印象,大概画出个示意图,仅供参攷。文中的具体数字,若有出错,敬请商议,提供意见。尽量恢复她的真实面貌……。最后,希望海内外的九都乡亲,母校的众多校友,你身边若有保留九都的珍贵历史照片,及有关资料,敬请联系!拜托了,谢谢! |