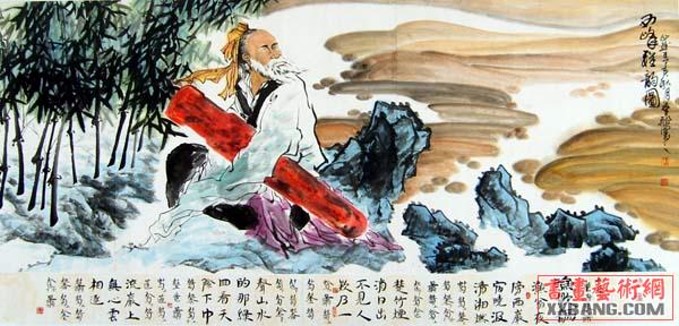

竹影琴音之三--------------黄种生(福州)高五组【校友文萃】

|

竹影琴音之三 人们对古琴的理解,往往止于抒发个人幽怨之情思,陶冶自我之性情,认为古琴曲高和寡,只不过是文化人的一种雅好而已。古琴界的确也存在着一种孤芳自赏的现象。这固然是古琴的一个明显的特色,然而,对古琴的认识仅止于此又未免有所偏颇。

相传古代高明的琴人,弹琴时可使“玄鹤起舞”,“ 沉鱼出听”,“ 六马仰秣”,“ 飞沙走石”。知琴之士闻琴可知“巍巍乎志在高山”“洋洋乎志在流水”。征战、杀伐之声,甚至鸟虫之斗,窃贼之行,也能在琴人指间反映出来,为知音者所识。而相关典籍也常见古代圣贤于琴中寄托征服无道,以图王化之志的记载。可见,琴可以传情,可以言志,可以鼓气,可闻戈矛杀伐之声,可为治国兴邦之策。琴之用亦大矣! 黄帝善于琴,曾作琴曲《华胥引》。《华胥引》记述的是黄帝梦游华胥国的故事,见“其国自然,民无嗜欲,而不夭殇,不知乐生,不知恶死,美恶不萌于心,山谷不踬其步,熙乐以生”。黄帝醒来,决心以此为治国目标。于是作《华胥引》以明其志。

《尚书》记载:“舜弹五弦之琴,歌南国之诗,而天下治。”在琴曲方面,虞舜的作品《南风歌》,其辞曰:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮!”表达的是舜广开视听,恭己无为,乐化天下之心。 周文王姬昌,也是古琴家,舜时琴为五弦,而至文王、武王,加两弦以合君臣之德,是为七弦琴。文王的《古风操》也是追太古淳风、思贤若渴,以图王化所作的琴曲。

孔子,春秋时著名教育家、音乐家,主张“礼乐兴邦”,很重视音乐的社会作用和教化作用。他精通音律,喜弹古琴,能作琴曲,《诗》三百篇皆“弦歌之”。《论语·述而第七》:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味。”《韶》是歌颂先王德行的古乐,他对那种“尽善”与“尽美”相统一的古乐的迷醉,简直到了如痴如醉的地步。 古琴也有激越、肃杀的一面。 《广陵散》,是描写战国时代铸剑工匠之子聂政为报杀父之仇刺杀韩王而后自杀的大型琴曲,那激昂慷慨的旋律,从容赴死的悲壮气氛,令人闻之荡气回肠,如临其境。

汉代蔡邑,年轻即以善弹古琴而闻名。他还有个听琴闻杀音的著名故事。一次,朋友请他赴宴,他走到大门外时,忽感主人琴音中隐隐透露出一股杀气,心中疑惑,转身就走。主人得知情况,亲自追上,道出缘由。原来,他弹琴时看到窗外树上有一螳螂,张牙舞爪正欲捕蝉,那蝉似有觉察,展翅欲飞,当此千钧一发之际,他十指情不自禁转而为螳螂助威。琴音因而充满了“杀气”。 清代福建《续修连城县志》,也曾记载清初竹溪人王郑佑的一则奇闻:王郑佑性幽静,精音律,隐居乡东员峰寨,建一亭,名曰“晚香”,常与友人饮宴亭中,诗词唱和。一日,他在月下操琴,音忽变,知有异,遂返舍,见门户大开,知被窃,大呼家人,贼弃物奔逃…… 无论是奇闻异说还是严肃作品记载的故事,都从不同角度透露了一个信息:古琴的内涵十分广阔,古琴的表现力十分丰富,大有开发、拓展的空间。中国古琴艺术走出国门,逐渐为世人所认同,已是不争的事实。据报道,古琴《高山流水》一曲,被录入美国“航天者”号太空船上携带的一张镀金唱片,在1977年8月22日发射到太空,向宇宙星球的高级生物传播中华民族的智慧和文明信息。2003年11月7日,联合国教科文组织在其巴黎总部宣布了我国古琴艺术为世界第二批“人类口头和非物质遗产代表作”之一。 我们有理由给予古琴这一国之瑰宝足够的重视。目前,永安正在探索一条让古琴走向现实、走向群众,走向生活之路,显得十分可贵。永安不仅有琴院、琴堂、琴网、琴行,还有琴学典籍收藏中心、古琴艺术培训中心、古琴文化艺术研究交流中心和业余艺术学校。西峰山琴院驻院琴师,经常利用假日和工作之余,无偿指导热心学习古琴的小学、幼儿园老师和古琴爱好者,协助有关部门组织、举办各种演出,永安学琴之风日炽,学琴之人渐多。我们相信,在当地党、政领导的关心扶持之下,永安琴事必将蓬勃兴起,永安琴人必将更加普及,并在普及中拓展创新,赋予古琴时代的精神,广阔的天地,走向更大的文化舞台。古琴文化街、古琴风情园、琴驿渡假村、十八琴楼、弦歌艺园……在永安这个闽派古琴的发祥地,正展现出一道色彩斑烂的文化风景线。

愿典雅、幽深、高洁、清和的竹影琴音充盈于南国琴城。 (图片来自网络) |