以诚相见 用心交流---------李和协(香港)高十组【校友文萃】

|

以诚相见 用心交流

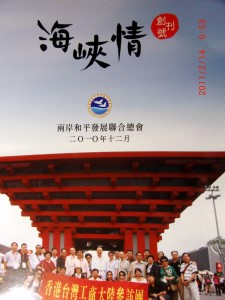

“海峡情”创刊号封面 本会创会会长陈守仁博士,数十年来对两岸关系情有独钟。早在十几年前,陈先生就发起创立“孙中山文教福利基金会”,以中山先生的伟大思想作为民族的共同旗帜,开展两岸交往。近年来,作为中国“和统会”常务理事和前香港“和统会”主席,陈先生也做了大量工作。有感于两岸关系在目前阶段应以推进和平发展为重点,陈博士遂与志同道合人士共同发起成立“两岸和平发展总会”,一年来成绩有目共睹。这次创立“会刊”,无疑是又一项具有远见的决定。 笔者认为,“海峡情”应有别于通常以报道会务、联络乡谊为主的同乡会式会刊,应办成一份能促进两岸同胞心灵沟通、雅俗共赏并有一定文化层次的刊物。在两岸“三通”业已实现、“ECFA”也已付诸实施的今天,两岸并不缺乏沟通的渠道。但是,要消融几十年间形成的隔阂,又谈何容易!只有以诚相见、用心交流,才能达到拉近距离、促进融合的效果。 在长期的职业生涯中,笔者也不乏与台湾人士接触的机会。在最近十几年里,在香港及内地都有机会接触一些台湾人士。不过,倒是三十多年前在国外工作时与台湾同胞接触的一些往事,至今难以忘怀。 1972年9月中日邦交正常化后,1973年两国互设大使馆。笔者曾于1973 初至1978年底在我国驻日使馆工作,与不少在日台湾留学生和侨胞有接触交往。当时旅日华侨约有5万人,大陆与台湾籍各占一半。其中许多侨胞原为日据时代从台湾来的留学生,具有强烈的民族情、爱国心。一些侨团的骨干,如东京华侨总会会长甘文芳,副会长陈焜旺、黄文钦等,都是台籍人士。毋庸讳言,在当时的时代背景下,海外侨团有“爱国”和“反动”之分。在70年代留日的台湾学生中,还有“亲台”、“反蒋爱国”和“台独”之分。而当时风起云涌的“保钓”运动,更曾激起并加强了海外中国知识分子,尤其是台湾留学生对国家民族的认同感。当时的一本著名政论杂志“七十年代”对此曾有许多报道和评论。 在这样的背景下,尽管国内仍处在“文革”后期、“四人帮”倒台及改革开放前夕,在日本的台籍侨胞和留学生对于新中国来的代表还是普遍感到十分新奇,很希望有接触了解的机会。在当时两岸敌对的形势下,台湾人士与中国使馆接触的是需要有一定勇气的。一旦被台当局驻日机构“亚东关系协会”发现,可能会因“通匪”而回不了台湾。即便如此,还是有不少持各种观点的台籍人士,以不同方式与我们接触和交流。这对增进了解、消除隔阂起到很好的作用。现仅举两个与台湾留日学生接触的小例子,加以说明。 印象较深的是一位名叫戴昭宪的台湾留学生,此君持明显的“台独”倾向。他的台独“论据”主要有两点,一是国民党欺压台湾人,并以“二二八事件”为例,说明台湾人民要摆脱国民党统治,唯有“自决”;二是台湾的文化、语言与大陆不同,并以“闽南文化与中原文化”不同为理据。这种说法显然颇为荒诞。台湾人民反对国民党压迫统治而发起“二二八”起义,要求当家作主,值得支持和同情,但这与“台独”是完全不同的两个概念。至于闽南文化,那本是中华文化的组成部分,就像不同地区有不同民俗与方言一样,两广粤语地区与江浙吴语地区也都有自己的民俗与方言。更何况台湾的闽南文化源于福建,台湾汉族同胞绝大部分是在郑成功收复台湾后,陆续从泉、漳、厦地区迁居台湾的。由于看法不同,每次见面免不了发生争论,甚至说得他无言以对。但是有一点是肯定的,作为个人,我们始终能相互尊重,能理解台湾同胞的心情与处境,从而求同存异,并以朋友相待。这位戴先生曾说过,国民党称你们为“匪”,但是我发现与你们交流并不困难。这位仁兄现在身居何处,观点如何,笔者不得而知。但我相信,他对这段接触,当仍记忆犹新。 同样难以忘怀、并且接触时间更长的是一位专业人士陈三智先生。他与夫人小杨算是当时较早与我们接触的台湾人士。虽然以前没有到过大陆,也没有接触过大陆的代表,但是经过一、两次见面交谈后,陈先生强烈的中国心、民族情使我们有相识恨晚的感觉。陈三智毕业于日本庆应义塾大学,当时在日立公司担任工程师,精通计算器(计算机)软硬件技术。他与我们接触几次后便提出希望回国工作,将所学的知识贡献给国家。考虑到当时国内仍处于“文革”时期,各方面条件与日本差距较大,我们建议他们夫妇先回去参观一下,实地考察了解后再做决定。使馆遂于1975年安排陈三智夫妇回国访问。他们到访了北京等多个城市,回来后明确表示,虽然国内条件不如外国,但是回去不是为了享受。因此,他们仍希望回国工作。 就这样,陈三智夫妇于1978年初回到北京。我和爱人也于同年底奉调回国。处于对朋友的关切,回国后我们仍保持联系。有关方面最初安排他们在北京工业大学,似乎不是十分对口。不久后,可能是1979年初,陈三智夫妇调到中国科学院计算器中心,分别任研究员和助理研究员,可以说是人尽其才。我曾到他们居住的友谊宾馆以及后来的中关村专家楼看望他们,只见他们踌躇满志,对工作充满信心。大家按国内习惯互称老陈老李,也使我感到十分欣慰。据说当时国内只有少量大中型的计算机,主要作数据计算处理,还没有微型机和办公信息管理系统。他们带回了一套可能是当时国内唯一的微型机及软件系统。记得还未回国前,陈三智就向我们出示过他自己编写的一本办公室信息系统的程序,我们根本看不明白。 在中科院短短的两年多时间里,陈三智培养了中国改革开放后最早一批计算机软、硬件人才,并曾带队考察过日本的信息科技工业。八十年代北京著名“四通公司”的骨干人员,也是他的徒弟。陈三智无疑为我国计算器事业的发展做出过宝贵的贡献。很可惜的是,由于各方面的原因,包括对人事关系的不适应,以及也可能有一些不必要的误会,后来陈三智又回到了日本。与三智兄最后一次见面是在1990年,当时笔者随中日友协团访日,期间曾专程去看望过他。记得他说,他的心其实还在中国。看到目前各单位大张旗鼓到海外聘请人才,回想三十多年前的这段往事,不禁感概系之。三智兄的耿直、敬业和一丝不苟的专业精神,令人难忘。 今天,两岸关系与当年不可同日而语,已有显著改善。在“海峡情”创刊之际,重提几十年前与两位台湾朋友接触与知遇的往事,与各位两岸朋友共勉。我相信,只要以诚相见、用心交流,就能积累善意,凝聚共识,中华民族的复兴与统一就有希望。 |