心地光明天地宽------------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

心地光明天地宽 人生会经历一些什么,谁也无法预先得知。每个人的一生,总是要经过许多无法预测的各种历练。每个人一生在经历各种或成功、或失败的遭遇时,他的表现如何,这就可以看出他的心地和胸怀来了。本小文就来谈一点王阳明心地胸怀给后人的启示。

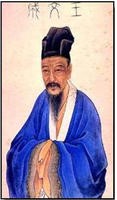

去年,也就是2010年大约11月份,我在百家讲坛听了一位教授讲中国明代最著名的哲学家、教育家、文学家兼军事家王阳明。王阳明,以前只是一知半解,只知道他提倡“心学”,这次让我印象深刻的有两点,一是他的卓越的军事天才,他真是他倡导的“知行合一”最成功的实践者,最有力的例证就是成功平息宁王朱辰豪的叛乱。二是他个人的心地和胸怀。这第二点是最让我感动的一点。从百度百科“王阳明”词条看到,他“死后谥文成,(见附图,画像上就题为‘王文成’)赠光禄大夫,柱国,新建伯,后又追封新建侯,万历12年从祀于孔庙。”从这些封号看,非常显赫,死后地位竟然达到在孔庙与孔子一起接受后人祭拜。其实,从教授的讲座介绍,实际上他一生坎坷太多,立了大功,往往并没有获得相应的奖励,“新建伯”只是一个空头支票,根本没有相应的俸禄,后来在两广平息少数民族叛乱,又建奇功,却因为朝中有人作梗,不但没有奖赏,而且一度还取消他的“新建伯”的封号。教授讲他人生最后是很惨的。朝廷只使用他,并不关心他。他带病出征,胜利后,要求回乡治病,却迟迟不予答复,他就是死在回乡途中江西南安船中。在人们看来,是非常凄惨的。但是,让我们异常惊叹的是,他的心态却极其光明。临终之际,学生问他有何遗言?他说: “此心光明,亦复何言!” 我们可以想象,王阳明临死前的景象是凄凉的,学生的心情一定是悲戚的。但是,当学生听到老师这句话时,一定是眼睛一亮,一化悲戚为惊喜!当人的心情悲凉的时候,一切暗淡无光,天地也就变得狭窄了。但是,如果人的心地光明,那么,天地在任何时候都是光明而无限宽广的。这就所谓“心地光明天地宽”了。 因为王阳明心地光明,所以,他的天地格外的宽广。他的天地,首先是他的心胸、他的精神世界、心灵空间的宽广,其次,就是他的人脉,他的精神影响力的宽广,从他本人发源,源远流长,影响中国自他以后的古今,甚至中外。教授讲,他死以后,朝廷居然没有人来为他祭奠,但是,闻讯前来祭奠,光他的学生就有一千多人,这在当时交通不便的条件下,是相当可观的。还有,许多他到过的州县,百姓自动为他设祭,还建永久的庙宇。中国20世纪初的伟大教育家陶行知(原名文睿),就是因为仰慕王阳明“知行合一”的学说,而把自己改名为“行知”的。蒋介石也非常敬仰王阳明,多次自称王阳明的信徒,他把台北的草山改名为阳明山,还把许多中学小学都命名为阳明中学、阳明小学。 王阳明的影响,就是他心地光明的辐射力之宽阔,之广大、之绵长、之永久。 最后,让我们来温习王阳明的一句名言: “天地虽大,但有一念向善,心存良知,虽凡夫俗子,皆可为圣贤。” 2011•1•14于厦门前埔 (文中资料及画像均来自互联网) |