半是脂痕半泪痕(读《苏曼殊全集》之二)--黄种生(福州)高五组【校友文萃】

|

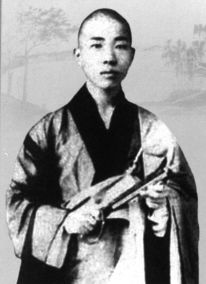

半是脂痕半泪痕(读《苏曼殊全集》之二) 苏曼殊,当时人尊之为“大师”、“上人”。然而,他三度出家三度返俗,看来对佛门的皈依,有点随意性。相反,倒是对诗歌,对女性的情感追逐(!),显得认真而执着。他自己也承认: 生天成佛我何能,幽梦无凭恨不胜。多谢刘三问消息,尚留微命作诗僧。 苏曼殊对诗歌的情感追逐,简直如痴似醉。他有时可以闭门谢客数月,关在小房间里读书做诗。陈独秀曾说: “在日本的時候,(曼殊)要章太炎教他做诗,但太炎並不曾好好地教,只由着曼殊去找他爱读的诗,不管是古人的,是现代的,天天拿来读,读了许多东西以后,诗境便天天进步了。” 苏曼殊对女性的情感追逐,从他的诗作中,的确可以触摸到脂粉与眼泪的痕迹。 据柳无忌《苏曼殊之友》一文记载,苏曼殊广交女友,文中列名者就有七八位,还有不少未曾载入者。这些女性,“国内和国外皆有,淑女与妓女并存”。他经常出入于秦楼楚馆。其中,用情最深的是一位日本艺妓,名为百助枫子。在日本时,他于一次酒会上听百助弹奏古筝而相识,后相随来到上海。后人为曼殊搜集的80多首诗中,多半是情诗,其中又有相当一部分是为百助而作。这集中体现在《本事诗十首》之中,缠绵悱恻,幽艳独绝,可谓言情高手:

无量春愁无量恨,一时都向指尖鸣。我亦艰难多病日,那堪更听八云筝。 此外,还有诸多赠百助的诗作。例如《为调筝人绩像二首》《调筝人将行属绩金粉江山图二首》《寄调筝人三首》等,摘录数首于下: 收拾禅心侍镜台,沾泥残絮有沉哀。湘弦洒遍胭脂泪,香火重生劫后灰。 柳亚子称其小诗凄艳绝伦,并引述昔人之语称其“却扇回頋,倾城无色”,八个字活灵活现地勾勒出一位潇洒倜傥的风流才子形象。也有论者称其诗“一往情深,幽絕入骨,为抒情诗的杰作。

苏曼殊对女性的好感,从细微处也可见到。据同时人熊润桐亲眼所见,一次,在汽车中听隔座一位女郎谈其妹“怀仁仗义,年仅十三,乘摩托冒风而殁。”他那“怜香惜玉”的脾气便发作了,马上吟诵《偶成》一首: 人间花草太匆匆,春未残时花已空。自是神仙沦小谪,不须惆怅忆芳容。 小女孩乃天上神仙偶然被贬谪人间,现已被上天召回,不必为之惆怅伤感,对邻座女郎百般劝慰呵护。 苏曼殊一生遭逢时代的混浊,身世的悲凉,从小又爱情接连受挫,并失去父母之爱,使之在接触异性时更易感受到温存、细腻、体贴、真诚所给予孤独心灵的慰籍与愉悦。 然而,苏曼殊的恋情仅限于精神也即情感追逐的层面,入青楼而守身如玉。同时代人马仲殊称:“曼殊得钱,必邀人作青楼之游,为琼花之宴。至则对其所召之妓,瞪目凝视,曾无一语。食时,则又合十顶礼,毫不顾其座后尚有十七八妙龄女,人多为其不欢而散。越数日,复得钱,又问人以前之雛妓名,意盖有恋恋者。人为引之其处,而曼殊仍如前此之态,终于不言而回。”柳亚子也是曼殊吃花酒的伙伴之一,他说双手合十顶礼倒未必,而“姹女盈前,弗一破其禅定”则是真的。曼殊也说:“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时。”既然出家,自然不该犯色戒,此所谓“禪堂參悟,妓院得道”是也。 苏曼殊曾经把衣物行装搬到百助枫子家中,简直把百助的家当成自己的家,与如花美色共处一室,同床共枕,却始终不破“禅定”。百助问他为什么?他对“情爱”二字另有一段长而独特的解释。大意是认为,物极则反,世态皆然。情欲犹如登山、煮水,及峰则降,水沸转凉。不应该因图肉体之乐,而伤精神之爱。 奇哉,曼殊!怪哉,曼殊!然而,这种柏拉图式的精神之爱,这种“伤心人”的选择,古往今来又岂独曼殊一人! |