——为父母恭立一座精神的墓碑

(文中敬记到厦门大学故同窗施祖新、故教授郑朝宗、故校长萨本栋、故舅父李远志)

郑波光(厦门) 初20组 高五组

|

|

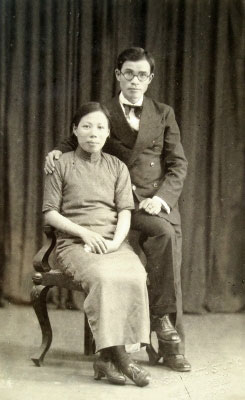

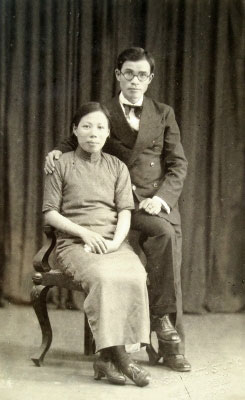

郑嘉辉与李玉楼(1935年·漳州)

|

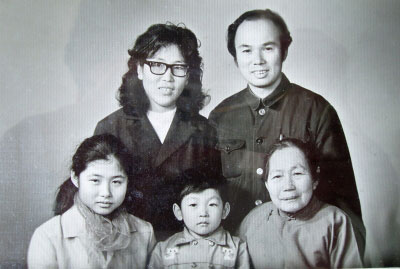

父亲郑嘉辉先生(1901-1968),光绪庚子年生,我查中国科学院紫金山天文台编《1901-2000一百年日历表》(科学出版社1979版),阴历11月26日父亲生日是已跨入新历1901年1月16日。20世纪20年代,父亲在厦门鼓浪屿英华中学半工半读,直至高中毕业,曾经看守过天主教堂、在菜馆跑过堂。后来到新加坡在陈嘉庚先生的橡胶园工作过,在新加坡一所小学教过书。回国后当过新闻记者、经过商,晚年回家乡帮乡里写信向南洋争取侨汇4亿多元(当时币值),为故乡建设新侨乡做出过贡献,帮村里出差到河南调查夹漈郑氏先祖资料,参加修夹漈郑氏族谱。在夹漈生产队参加农业劳动。父亲一生经历十分丰富,可以说相当于平常人几生的经历。先严于1968年9月29日即阴历八月初八在福建省永春县夹漈村下宝源祖屋逝世,享年六十八岁。母亲李玉楼女士(1902-1989),福建省泉州市人,20世纪30年代初在集美中学初中四组毕业,到马来西亚婆罗洲她同学好友胡文燕女士的海外家乡一所小学,当过两年小学校长。回国后,1935年与父亲郑嘉辉先生大人在漳州结婚以后,在泉州、永春经过商,在夹漈小学教过书。1967年父亲患病后,她到夹漈照顾父亲一直到父亲逝世。晚年母亲常住泉州鲤城区十五橺外祖父留下来的房子里。母亲经历丰富,很有见识,很有亲和力,她的长孙女留学美国的郑丽瑄硕士从小跟祖母长大,非常佩服祖母的见多识广,我在山西太原、她在上海中国纺织大学读书时,她曾写信谈过她奶奶,非常敬佩。街道很长时间请母亲担任民事调解员。1989年2月21日10时45分(阴历正月十六)先慈李玉楼大人走完她的生命历程,在泉州十五橺故居仙逝,享年八十八岁。

|

|

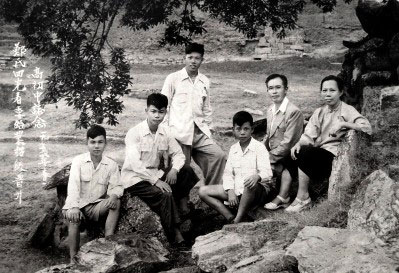

1956年,郑嘉辉全家摄于泉州中山公园

|

| |

|

|

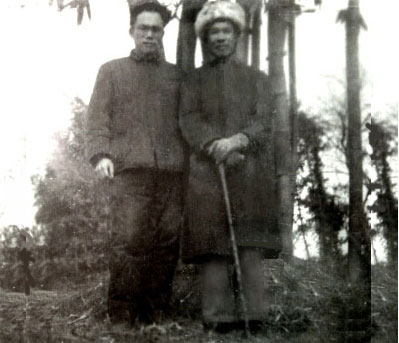

作者与父亲1966年摄于夹漈下宝源后山竹下(郑华光摄)

|

我这篇文章是要为父母立起一座墓碑,因为现实的墓碑迟迟立不起来,我只好先为父母立一座精神的墓碑。立精神墓碑,早有此想,总望实碑早立,但一再事与愿违,只好先写此文了。此文不能不与父亲的病,老人家的遗嘱,联系起来。我就从父亲的病讲起吧。

1967年下半年,我在北京当并不逍遥的文革“逍遥派”时,一天接到大哥信说父亲可能得了癌症,我内心一沉,便留意药店,刚好天津出了一种新药叫“抗癌片”,我买了一瓶马上寄给大哥。后听大哥说,父亲将100粒抗癌片服完也未见任何效果。这一年春节我回福建看父母兄弟,很多时间陪父亲,问医求药。父亲尚未确诊,我们总在内心希望是误诊。一次陪父亲到泉州第一医院看病,一位据说不错的医生,他先问了问,看了看,便让父亲躺在床上,掀开衣服在肚子上摸了摸,乍乍乎乎当着病人大声说:“这就是癌,没问题,就是癌!”当时我的感觉,有如晴天霹雳!当时好象不是给父亲确诊,倒象是给儿子我宣判死刑!那种绝望难以形容,这个医生给我留下极其恶劣的印象。这种坏消息,稍有点人味,医生只能背后对家人说,对病人本来应该把病情尽量说得轻些,多作宽慰,这是起码的医德,起码的人性、人味。后来听说这医生文革中被迫害自杀身亡,本来文革中发生这样不幸的事,我都很同情,当然,我对此人结局也没有幸灾乐祸,因为文革中本不应该发生这样的事,可我就不能象对别人那样同情他。因为他的轻率,当时对我们父子的打击伤害实在太大了!父亲平静接受这一结果,我用自行车载父亲到泮宫口吃了一碗牛肉汤,到一处清静的大榕树下用宽心的话与父亲闲谈,因为我的心很不平静。这是我人生中最沉重的一天,永难忘怀。

1968年初,一直到9月15日以前,我一直在泉州、永春两地。那时真是“病笃乱投医”。我的舅妈苏子华曾介绍一位民间医生,他开了一些很奇特的药,如刚当母亲的人乳(谓之初乳),这都好说,为了救人,当时善心的人很多。难办的是一味牛的唾液,我专门骑车到西门外泉州郊外农田,找到一位农民,说明来意后,这位四五十岁的农民非常热心肠,他把他的牛牵过来,亲自动手将牛舌拽出来,让牛的唾液流出来,我用瓶子接。有一位大嫂走过来,知道我为父亲找药,她告诉我,她们村有一老大娘也得食道癌,第一医院一位护士告诉一个偏方很灵验,但是只治标,不治本,再患,吃就不起作用了。一斤生姜、一斤红糖,捣烂后装进一个玻璃瓶内密封,埋在一米深地下,一个礼拜取出,捏成七粒,每天吃一粒,用开水服下。我把那位民间医生开的药配齐,带到永春夹漈给父亲,一说牛唾液,父亲就不想吃,他愿意吃姜、红糖配制的药,如法炮制,七天后从菜地土中取出,姜有汁与红糖合一起有点稀,弄不成团,他就弄成七份,每天一份分两三次开水服下。一周后果然能吃下饭,有一次我陪父亲从夹漈步行到邻村南安县的蓬华、华美村,在华美村见卖有热汽腾腾的馒头,我买了一个,父亲很爽快地就吃完了。老人家很高兴,我也很高兴。这样经过了几个月,跟泉州郊区那位农村老大娘一样,只有几个月时间,后来复发,又吃不下饭,再制姜糖服下就不起作用了,父亲也一样。母亲精心照料,给父亲买鸡、买鸭炖汤,父亲只能喝一点汤。

1968年5月29日到6月4日这一段时间,我又一次从泉州送另一种治癌的草药到夹漈下宝源。有一天阴天,傍晚我陪父亲散步,走到俗名叫“四周佛”的地方,当时“四周佛”是一个很小的佛龛,须弯腰才见,位置在现在的公路往下宝源拐的叉路口右侧,当时很小,杂草丛生,常见“土地公蛇”,一种背绿腹红的小四脚蛇。我们走到四周佛龛前不远处,父亲站住,很郑重地对我说:

“我死后,我的墓碑上要刻上‘夹漈郑公嘉辉在此长眠’,这十个字。”

我默默点了点头,父亲还活着,我实在不愿意听到“死”这个字。

当时父亲的癌症已到晚期,他意识到不久于人世,已为自己安排后事。父亲很从容,是一件一件地考虑,分别跟我们四兄弟讲的。我们四兄弟都各有各的工作,虽在大乱的文革,但各有单位,很难聚在一起,谁来看老人家,他想起什麽事,就交代谁,但兄弟彼此很快就都知道了。他跟大、二哥说,他的棺材一定要涂红色,他应该有此哀荣,他有四个儿子,个个出色,还有一个儿子是厦门大学毕业(父亲特别看重这所大学,他以我能上此学校为荣,厦门大学是陈嘉庚先生创办的,父亲特别敬重陈嘉庚先生。)事实上,父亲为国家培养了四个人才:大哥,农艺师;二哥,地质工程师;三儿我,大学教授;四儿钟凌,工艺美术师。他理所当然享有哀荣。他逝世后,真的实现其遗嘱——红棺下葬。

1968年9月,我离开单位山西沁县中学已经大半年了,学校一催再催,让我返校。在夹漈与父亲离别的情景是难忘的。那时山上没有公路,要到泉州,一路是从永春县城上车(从姑山只能搭过路车,常没座位);另一路从南安诗山上车,那就要步行出夹漈阁(夹漈南面出村的山口),从蓬华村这一带小高原走过,然后下大山,从俗名“苦宅岭”,这个比较高又比较陡的、不规整的石阶,一直下到山底,再走到诗山搭长途汽车。我比较常走的是诗山这条路,那次最后离别、离开父亲,就是走这一条路的。以前我走,父亲必定要送,永春方向一定送过东里村,一直到西向村“西向岭”大岭下,我登到最高处翻过山前总要回头一看,父亲必定还在山下望着我,很小的人影,彼此远远挥手告别。南安诗山方向,父亲一定送到夹漈阁,然后望着我拐过山角,曲曲弯弯往蓬华方向走去。最后这一次,父亲身体已经很衰弱了,我事先告诉爸爸不要送了。那天母亲起大早给我做饭,吃了饭,要同父亲告别,找不到人,妈妈说可能散步去了,为了赶诗山车的钟点,我就赶紧出发了。走到“四周佛”,看到父亲柱着拐仗在公路这条土路上慢慢往前走的背影,他早早提前走在道上送我,为的是多送我一段。噢!父亲的背影!这是父亲逝世前人生最后一个月的背影!父亲行走已经很困难,我看他,完全是靠意志支撑着身体和双脚来行走的。朱自清散文名篇《背影》,感人至深。其实,朱自清所描写的,是极普通的父亲的背影,普天下有多少象朱自清父亲这样的背影!我父亲垂危前这种病体的背影,不是令人更感动更伤感更牵挂吗?可怜天下父母心!这是我永不磨灭的一个镜头。还有一个永远伤感的镜头,就是我们一起往前走,我一再劝父亲回去:“阿爸,回去吧!”爸爸执着地要送我一程,一直到父亲去世,我才明白,父亲已意识到,这是与远地工作的三儿的最后一面了。我们走到路边一座砖窑前,有一个石墩,父亲扶着拐仗坐下,对我说:“我就送你到这里了,你走吧!”我往前走过一个山弯,从远处回头最后向父亲挥手,大声说:“阿爸,回去吧!”远处听不见爸爸的声音,估计父亲已无力发出声音,只见父亲坐在原处,高举着手,挥了挥,稍停片刻,便颓然放下手,同时把头深深垂到膝盖以下,手握拐仗,一直到我马上要拐过另一个山弯再也看不见前,没见他再抬起头来。颓然垂头而下,这就是父亲给我的最后镜头的定格!我虽感到父亲病已很重,但依然幻想春节回来,还能见面,而父亲已清醒意识到,这就是最后诀别!我当时真是太不懂事了!为什麽不能在砖窑前多陪父亲多呆一会儿,多说几句话,为什麽走得那样匆忙?卽使耽误班车又有何妨?可当时就是想不到。

年轻总是浮躁,“树欲静而风不止,子欲养而亲不在”,叹悔又何用哉!

我是1968年9月21日回到山西晋东南沁县一中的,9月29日阴历八月初八,父亲大人在夹漈下宝源逝世。因为我刚从家乡回到山西,大哥让我不必回去,我即刻向工会借款100元电汇给大哥,我在为父亲的唁电中写道:“惊悉父逝,无限悲痛,望节哀,祝父冥福。”我一人在自己的小屋里,眼泪不由自主,潸然而下。最痛苦的意识,就是回夹漈老家,再也看不到笑声朗朗的父亲了!父亲的丧事是大哥、二哥操办的,办得相当体面、肃穆、庄重。故乡亲朋故友参加父亲葬礼的人很多,一反文革时代的冷漠。母亲、兄弟,家里人,在极大的悲痛之中,看到这麽多人敬悼父亲,内心都很欣慰。

父亲的最后日子是在母亲大人、二哥、大哥的陪伴、照料下度过的。后来我知道,父亲一直到最后,一切生活都还是自己料理的。最后那天早晨,父亲自己起来穿衣,洗脸,刮胡子。刷牙时,因为身体太弱,手不听使唤,父亲一再不满自己,自言自语反复说:“不成样子,不成样子!”还自己上了一次厕所。父亲一生爱干净,最后一天依然保持自己一生的卫生习惯。然后自己躺在床上,阖然长逝。一直到人生的最后,父亲始终保持自己做人的尊严,不能不令儿孙格外地肃然起敬!

|

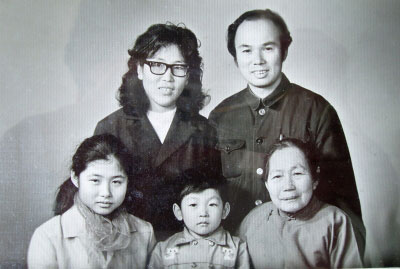

| 1983年,作者一家三口与母亲李玉楼、侄女郑丽瑄摄于泉州照相馆 |

父亲最后的几年,也不是都沉重。话从1986年1月说起,我还在山西太原时,与母亲在泉州一起过春节,初二至初四,我第一次带夫人和儿子到夹漈,我们全家登天柱山,那时小宇才八岁,故乡的大点的小孩很热情,登山时,好几位自告奋勇,要轮流背郑宇爬天柱山。故乡的盛会是正月里,天柱山顶“请火”的仪式,很象西方古希腊神话传说,普罗米修斯盗火给人类,遭到上帝惩罚。这二者的关系我一直没有考据,可以存疑不表。这里说的是当年爬山,结果谁都没想到,郑宇一次也没让大孩子背,登登登登,自己就一直爬到天柱山顶,因为情绪很高,一点都不累。那一年,弟媳有交代,不能到父亲坟上去,一根草都不能动,我们因为不懂风俗,便遵嘱没去,我一个人在小学同学郑乃沧的陪伴下,到父亲坟地不远处瞻仰一下,静静站了一阵,就回来。

就在这次的故乡行之中,一位当年的小学同学,叫郑海瑞。他说他还是母亲李玉楼先生当年在夹漈小学教书时的学生。他跟大哥郑映光说,父亲大人逝世前,他曾跟父亲同住下宝源,有一年左右,父亲跟他说了一副对联:

十富九鄙八牢骚七两六钱五分四又三心二意一定可耻

一村二馆三先生不通四书五经六艺欲教七八九子十分困难

这里用的是趣味数字的推敲组合,中间有对乡村为富不仁者的讽刺,有对不学无术的乡村私塾先生的调侃,相当有趣。我不知是父亲大人在寂寞乡居间,冥思苦索、自我娱乐的创造,还是另有出处?不管是哪一种,总是父亲精神的一种愉悦。我想,一定还有我所不知道的其他许许多多趣事。父亲是文化人,他总能在文字中找到许多乐趣的。

|

|

1988年,作者与母亲摄于泉州开元寺(张松繁摄)

|

1968年9月初,我与父亲离别前,父亲吩附,让我春节回家给他带回山西的竹叶青酒和上海的牡丹烟。父亲的逝世,使我不能在父亲还活着的时候,就尽此孝心,是终生遗憾!每年父亲忌日,我必设此两物在父亲灵前祭奠。

1976年,我在山西教育厅工作的大学同窗施祖新同学,在大学,他是甲班,我是乙班,两人不同班,也没有过交往。没想到,他人很仗义,当他一听说我在一个小县城中学,30岁开外还没有结婚,便为我这位老同学着想,1974年就开始为我工作调动张罗,从太原市教育局的邱局长,到沁县县委书记(原来他在团省委工作时祖新就认识)的扆耀光书记(扆书记的儿子扆小兵,正好是我正在教的学生。)帮我从山西沁县中学,调到省会太原市五七学校,此校后来就升格为大学,叫太原师范专科学校。施祖新先生,福建省福清市人,他是一位很有同学情义、很热情,同时又是很有才干的人。可惜他英年早逝,1981年12月意外车祸不幸逝世!(1940-1981)他逝世前几年,已从山西教育厅调到山西大学外文系任党总支副书记。

从沁县到太原,从中等学校到高等院校,是我人生的重大转折。到太原后,为了让我能上一台阶,祖新同学带我去见太原市教育局副局长王振东先生,王局长管人事,让我不必去中学,而是到在汾河边、俗名叫“老军营”的五七学校,这是文革中,把太原师范和太原二中两校合并一起成立的学校,这所学校当时就传说要转为高等院校,王局长跟施祖新好象很熟,很热情,当下就同意我去五七学校。后来,果然,两年后,1978年4月,这学校就正式升格为大专学校“太原师范专科学校”。我没有辜负老同学施祖新先生,没有辜负太原市的邱局长、王副局长,我后来在山西高校、文艺界,在全国学术界所造成的学术影响,算是回报了他们给我的真诚帮助。他们,首先是施祖新同学,是我的最大的恩人!没有施祖新先生,可以说,就没有我后来的一切。终生难忘。1981年底,祖新逝世,我联系全部在太原的同学,协助祖新夫人张瑜女士,和祖新的兄弟施祖松、施祖辉等人,从头到底帮助办理后事。在张瑜女士的指点委托下,我不知找了多少为祖新的事能说上话的在职干部,终于协助他们将事情办妥。让张瑜放了心。

为了纪念施祖新同学,我将施祖新先生一篇研究历史剧十分下工夫的论文原作,只作微小的加工,完全保留原作原味。我注意到,施祖新研究态度非常认真严谨。我把文章交给多次向我约稿的编辑,交给太原师专学报,对方欣然接受,一字未改,全文发表。题目是:《和亲政策与昭君出塞——兼评曹禺历史剧(王昭君)的真实性》,发表在《太原师专学报》1990年2期。我要了很多这期刊物,除在太原的每一个同学——林卫国、庄金章、谭美善(1984年全家荣调深圳,临别前夜在我家度过,美善大姐和李青大哥伉俪跟我是“铁哥们”,我邮寄给他们)、陈亚文(已于2002年64岁在太原逝世)、游福安、陈万良,在晋南的张文秀,在晋中的林寿椿,还有外地的刘再复、林兴宅、倪宗武,我每人一本,他的亲属多几本。算是对故同学的纪念。稿费87元我全部寄给福清他老家的弟弟施祖松。祖新的长子施伟,武汉大学生物系毕业,自己决定回父亲的祖籍福州工作,当时听到这个消息,我内心十分为故同学的在天之灵深感欣慰。因为张瑜改嫁,我让祖松将稿费、刊物寄给施伟。后来祖松来信说,施伟将他爸的稿费全部寄给他妈,儿子的孝顺实在令人感动。祖新、张瑜养了一个好儿子。祖新还有一个女儿雁翎,1976年我曾受祖新夫妇的委托带她回上海,经北京见到刘再复,那次我深感再复的善良,以后再说。

祖新的论文原稿、他手抄的资料,祖新当时放在一个黑色的有点破损的讲义夹中,我从山西调回集美师专中文系,学生中有福清人,在一位学生毕业的时候,我将这个讲义夹仔细包好,委托她将它送给在福清县委当办公室主任的施祖松先生,以便他家族好好保存祖新的遗物。因为祖新是我生活、命运中重要人物,我行文所及,多写了一些文字。

我1976年调太原后,1977年我结婚,终于结束单身生活,但那时是两地生活。1978年父亲逝世十周年,我一人在老军营太原师范宿舍为先父设祭,当晚还写了一首诗:

|

先父冥辰十年祭

|

|

|

农历八月初八日,

龙城(1)一场秋雨后,

一弯上弦银月冷,

万籁俱寂悄无声。

我为先父设祭奠,

哭悼死别竟十年!

花生核桃脆且酥,

“竹青”好酒敬前夙。

“牡丹”名烟生时嘱,

香烟袅袅上天国。

天国仙翁醉未醒,

玉液琼浆玉山倾。

生前《圣经》共梦醒,

上帝从来不寡恩。

起居应是玉殿宇,

饮食合当世所稀。

镇日天宫多笑语,

赏心悦目舞仙姬。

闲时好友可奕棋,

恬淡清心面瑶池。

瑶池浩渺清如许,

红鲤戏水莲花白。

在世忧我四兄弟,

而今皆婚有后裔。

愿父在天且开怀,

逢节下受儿孙拜!

|

1978•9•10•夜(农历八月初八)

注

龙城:太原市古称龙城。其地形,西有吕梁山环绕,其状若盘龙得名。

据传,赵匡胤见太原周围地形如龙状,断定此地必出真龙天子,便筑街市皆丁字形,而非十字形,以便将此地的龙钉死,毋令出天子以夺其赵宋天下也!曾几何时,赵家灰飞烟灭,代之以元、明、清。堪叹可笑历代皇帝之浅薄唯心也。(同夜注,诗、注一字未动)

从山西全家调回福建后,我多在每年清明到夹漈父亲墓地扫墓祭奠时,在父亲墓前倒洒一瓶山西竹叶青酒,让父亲墓园洋溢此酒之芳香!还有牡丹烟袅袅之香烟。以此祈祷先父冥福,寄托我们儿孙的哀思!

这篇纪念父母的文章,我准备围绕父母的墓碑来讲。父亲大人入土已经38-39年,至今尚未树起墓碑,这是父亲逝世几十年来我不解的心病。父亲墓地杂草丛生,荒草萋萋,每年清明扫墓,总要先到下宝源祖屋取锄头、镰刀、簸箕,以便到墓地时除草割草,再行祭拜。年年如此。父亲的墓地是二哥找的,他一度靠在农村四处画相谋生,一次为一位风水先生画相没收钱,风水先生为他看一处好风水作为回报,这就是父亲大人在夹漈的这块墓地。

故乡夹漈,山青水秀,因为地处永春、南安、安溪三县交界的小高原的最高处,空气洁净,天空格外高蓝。父亲的墓地处在夹漈村往东里村公路旁一个山凹处。春天,山上开满红、黄、紫、白各色杜鹃花和各种野花,山弯有一片桔树林。山对面就是远近闻名的天柱山。山上远看有一大片新树已经成林,覆盖整个山体中下大部。山体雄伟而秀丽。父墓座西面东,东面稍侧正是这座远近闻名的天柱山,真是一处好墓地。应该感谢二哥孝敬父亲大人之孝心。1989年初,母亲逝世的前几年,她一直表示不愿意百年后火葬,想最后回到夹漈土葬,与父亲合葬在一起。这愿望最后没实现,但是,母亲以八十八高寿仙逝,亲朋故交甚众,丧事办得极为隆重、十分体面。这也是泉州著名的风俗。那年大哥也是叫我不必回来,因为1988年暑假我刚回过家看望老人家母亲大人,我还特意为母亲带一泡湖南省洞庭湖上的君山“银针”茶,一斤400元买不起,我就买一泡两块多,算是“奢侈品”了!泡时果然清茶中银针茶根根直立,母亲很愉快地品尝,兄弟们都嫌太淡不以为然,我有些扫兴,母亲一再说很好,母亲说好就是好,因为本来我就是为母亲买的。能让母亲喝上洞庭湖的君山名茶,我就心满意足了!母亲逝世,大哥主祭,每兄弟出资500元,我卽刻电汇给大哥。母亲在泉州逝世,在清源山火葬,骨灰盒存放在清源山墓园,几年前整个墓园迁到泉州市西郊外的“宏图墓园”。

1992年前我在山西,1992年后我差不多年年随兄弟去扫墓。我的心事是父母的墓碑为什麽还不立起来?母亲为什麽至今还不能入土为安?我不明白,为什麽别人为死去的父母修坟墓立墓碑那麽容易,前死者多多,后死者多多,他们的晚辈一个一个都先后为之修好墓立好碑,为什麽我们就这麽难呢?

最让我羡慕的,有这麽四例:第一例,我为张高贤校友大著《一代人》写评论,在阅读《一代人》时,最触动我伦理神经的情节,就是张高贤到马来西亚,在荒草萋萋、杂草丛生、极难辨认的异国山上,终于找着父亲墓碑的情景,高贤兄干脆果断,马上在原墓地修起一座显眼体面的父亲坟墓,我在想,如果当年高贤的父墓没有竖墓碑,那将会怎样?肯定找不着;第二例,我的另一位好友、贵州大学教授徐明德,年内他完成了多年的宿愿,他一手把他父亲的坟墓顺利迁回故乡山上;第三例,我弟弟郑钟凌的岳父逝世后,很快就和他先去逝的岳母合葬一起,入土为安;第四例,我的岳父新年前两天,2006年12月30日凌晨一点在沈阳以九十二岁高龄(实际应算93岁高龄)仙逝,四男二女的大家族,大内兄说,一切由他作主,丧事体面办好后,他大哥知会大家一声,要为岳父岳母买一墓地,钱的大头由他出,一切办完再告诉大家,多麽爽快!

我1963年大学毕业,服从国家统一分配,到山西工作,真如流行山西的民谚所云:“娘子关好进不好出”,娘子关是进入山西东北角必经的关口。我工作到28年半、近30年,才调离山西回到故乡福建省。真应了这句民谚!我在外工作漫长的时间里,父母全仗两位哥哥一位弟弟照顾,我只能在每次回家给父母带点北方的东西,象棉鞋、毛帽、汾酒(我就是忘了竹叶青!),我还给母亲带过皮背心,还有一条狗皮褥子,父母特别喜爱这些冬天保暖的东西,年纪大了怕冷;吃的买过金华火腿、砀山梨、符离集烧鸡、无锡排骨,沿铁路线各省、地著名食品、小吃。还有山西的红枣、核桃、党参。那个年代,吃的东西缺,在沁县时冬天回家,沁县鸡每只才3-5角钱,每次总要带回十二、三只,除路过厦门,给在染纸厂工作的婶母陈秀琴大人留下一二只外,全部带回家。不管我带回什麽,父亲、母亲大人总是十分高兴!另外,给父亲大人,给母亲大人每月寄钱,我结婚最晚,四兄弟中,给父母寄钱尽孝我是最长的一位,1963工作到1977结婚十四年。婚后继续,只是少点。有时想起来,在父母还活着的时候多尽些孝心,比什麽都强,能在父母还活着的时候让父母高兴,哪怕只是一杯稀罕的茶水,就象给母亲的那一泡洞庭湖上的君山名茶!只要能对父母尽到一点孝心就是了!两兄一弟常在父母跟前尽孝心,我在远处山西,也尽量尽到我的孝心,也就是了。兄弟最亲近,也最容易产生矛盾,产生误解,“兄弟阋(音“系”)

于墙而御于外”,古话有理。

|

|

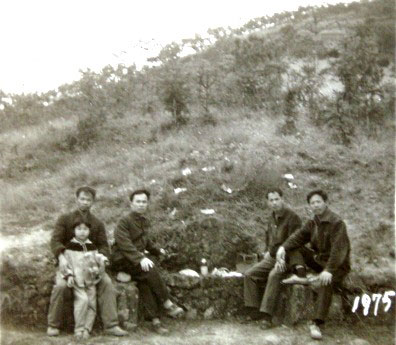

作者四兄弟与侄女丽瑄1975年在夹漈郑公嘉辉墓前

|

后来我知道,墓碑迟迟不立,原来是怕墓碑一立,四兄弟所处方位有“讲究”,有好有坏。就为此,立墓碑就寸步难行,我真不明白故乡闽南这种讲究。怪不得一拖三四十年!1979-1980年前后,我就给母亲寄100元要为父亲立墓碑,1983年探亲,墓碑未立,可惜相当于今天二三千元的100元另作他用了!此事我调回福建后,兄弟商讨多次,去年7月,弟弟趁侄女从美国回来探亲之际,从泉州电话让我回去,我回泉州四兄弟已经商定由弟弟负责修墓立碑,结果年前我电话询问主事的弟弟,情况又变。又遥遥无期了。

没有办法,我只好撰写此文,谨抱恭敬之心,为父母立一座精神的墓碑,以慰父母在天之灵。

那麽,碑上如何题字呢?我听二哥说,闽南风俗,墓碑字很有讲究,将来墓碑字由懂风俗的兄弟们去定夺,只要墓碑能真正立起来,我一定拥护。我这里为父母立精神墓碑,就按父母生前愿望:父亲要这十个字,母亲要与父亲合葬。如何措词,因为需要格外郑重,所以颇费斟酌。我先拟一个:“夹漈郑公嘉辉在此长眠”一行,另一行是“李氏玉楼在此长眠”。感到不很如意,2007年2月12日写成初稿后,一直搁着。

昨日,2007年3月2日中午,我一人到厦门大学光合作用书屋买了一本书后,顺便一个人在静静的校园里散步,专找平时少走的僻静之处,这就走到建南大礼堂座向右侧第一座楼(我上学时叫“生物楼”)背后山坡密林中,半山中间辟有一平地,这就是故校长萨本栋先生的墓园。平地中间立着一座墓碑,这是方尖碑式四方座的墓碑,正面是纪念逝者的名字,背面是捐建者,捐建者没有具体人,只有厦门大学校友所在国家、地区名称:菲律宾、台湾、美国、加拿大等十几二十个,捐建时间是1991年。此墓园紧靠里墙,依山石壁上,有一篇石刻金字的祭奠碑文,叫《萨公颂》,没想到这篇诗文一体的祭颂诗文竟是我大学最崇敬的老师、讲授《西洋文学史》的郑朝宗教授!真是喜不自胜。郑朝宗和钱锺书是清华大学同学,两人都留学英国,郑先生在剑桥,钱先生在牛津大学,两人是同学加知音,钱先生曾说郑先生是《围城》唯一的知音。两人同一年逝世:郑朝宗(1912-1998);钱锺书(1910-1998)。《萨公颂》赞颂的是厦门大学已故校长萨本栋先生。萨校长1902年生,福建闽侯人,蒙古族,1921年清华学校毕业,以优异成绩选派留学美国,1927年获理学博士学位,回国后任清华大学教授,1937年-1945年就任厦门大学教授、校长。萨校长厥功甚伟,他任职七年正是最艰苦的抗击日本强盗侵略屠杀中国人民的八年之中!《萨公颂》写道:“公治校七年,成绩斐然,众口交颂。综其事迹,约为五端:履校伊始,卽逢寇难。鹭岛濒危,朝不保夕,公乃率全校师生急迁闽西区长汀。途遥路险,而开学必需之图书、仪器、文件、标本均得安全转移,迅速复课。可颂者一;……”在国家危难关头,萨校长果断将厦门大学安全转移到闽西山区,这一壮举,堪与北京、天津高校集体内迁云南昆明、组建西南联大之壮举相媲美。无怪萨本栋校长口碑最好。

我母亲的弟弟、舅父李远志大人,1938年二十七岁毕业于厦门大学理学院化学系,他与后来任厦大副校长的、留学美国的蔡启瑞是大学同学。我还在厦大中文系读书的时候,舅父是泉州七中的化学老师,是优秀教师,曾到厦门鼓浪屿休养,他到厦门大学看我,带我去蔡启瑞家看望老同学,蔡教授后来也到鼓浪屿回拜了舅父李远志。1978年4月,我所在的中等学校太原师范升格为高等学校太原师专,这年6月,我到厦门参加高等院校《中国现代文学》教材协作会议,大大提升开阔我的学术视野,会上听专家、教授发言,看论文资料,不知在哪看到或听到,说鲁迅先生不知因为甚麽事,对萨本栋有所非议。会后我顺便回泉州看望母亲,一次跟舅父闲聊,我谈到鲁迅曾骂过萨本栋(顺便说一下,郭沫若曾说:“鲁迅除了自己不骂以外,谁都骂!”爱骂人确是鲁迅的毛病。)舅父一听,火冒三丈,我没想到舅父极其崇敬萨本栋校长,我看到舅父厦门大学毕业文凭上就有萨本栋校长的毛笔签名。我同时发现舅父非常厌恶鲁迅。从舅父的愤怒,可见萨校长在那一代人心目中不可动摇的极为崇高的地位,印象极深!

舅父大人李远志(1911-1982)是一位非常优秀的化学老师,他的古文功底深厚,我在国光中学时代,假期他曾给我讲授过战国策上的佳作,印象很深。我后来研究中国现代、当代文学,跟他对我的期望不一致,他也没反对,我的成绩他也高兴。他胃病很重,身体很差,结果刚过七十,71岁就过早逝世了。我在山西听到他逝世的消息,心里很难过。我在《山西教育报》曾应当编辑的学生席小军(著名作家西戎的儿子)之约,写了一篇散文《纳凉闲话》,写的就是纪念舅父当年在泉州给我讲的泉州一带(包括惠安)的有趣掌故的。

2007年3月2日无意中瞻仰了萨本栋简朴的墓园,似有神助,萨校长墓碑题写的格式给我直接的启迪。墓碑顶头写“国立厦门大学”六字,下边并列两行,中国竖写传统,先左后右,左一行写道:“故校长萨本栋(1902-1949)”右一行写道:“及夫人黄淑慎(1912-1998)合墓”。我遵照父母遗愿,参照这一格式,为父母墓题写铭刻为:

夹漈郑公嘉辉在此长眠

及夫人李玉楼合墓

文章写长了,在此

2007•3•15•厦门前埔榕斋

本文附注两个资料

第一•“夹漈郑公嘉辉在此长眠”

一般人喜欢保留书信,文字资料,有些人愿意写日记,如胡适、鲁迅、郁达夫,吴宓(1894-1978哈佛大学硕士,著名学者,五四时期坚定宣传新人文主义,解放后在重庆任西南师范学院中文系教授),大名人的书信、日记都是重要文献史料。作为平民百姓,保留书信、写日记只是一种精神寄托,个人爱好,生活趣味。文革中抄家,没收作家、学者的书信、日记,作为整人材料,严重侵犯人权,不足为训。我因为记性太差,养成“好记性不如烂笔头”的习惯,大学讲课,我的教案特别详细,为了不致于课堂上“挂黑板”(就是讲课时忘了词),我几乎把要讲的话都写上,因为参考书看得多,写得用心,学生爱听,也爱记笔记。《围城》里有一件趣事,赵辛楣嘲笑方鸿渐,“把教案当著作来写”,其实,我就是把教案当著作来写的。我在课堂上跟学生开玩笑说,“我的讲稿在你们的笔记里出版。”真是这样。我也养成重视资料的习惯。校友高贤兄不明白为什麽我写过去,日期、事情记得那麽清楚,原因就在此。此乃“烂笔头”之好处也!此“记”不是记性之“记”,乃笔记之“记”也。一笑!

退休后闲暇无事,偶而翻出一封旧书信,是1983年9月17日我写给母亲、大哥、二哥的,中有一段写到:“妈信说父亲墓碑一事,父亲生前亲口对我说,他的墓碑上要写十个字:‘夹漈郑公嘉辉在此长眠’。可能也跟大二哥说了吧。就按父亲的意思刻上这十个字吧。”后来又没有下文,不了了之。原因一直到我调回福建多年后才知道,竟是不可理谕的原因。不可理谕又无可奈何,免兄弟阋墙(阋,音“戏”,争吵)也。

第二•“君山茶”

1988年3月30日,我同山西评论家丁东(山西社会科学院《晋阳学刊》编辑)、张厚余(《太原日报》文学编辑)离开太原,一道去广西桂林参加“文学与改革”学术研讨会。这是由北京《文学评论》编辑部、天津《文学自由谈》编辑部、上海《上海文论》编辑部、山西《批评家》编辑部(我是《批评家》编委,我们三人都是山西这个文学评论刊物的编委)、广西《南方文坛》编辑部,五个刊物,涉及山西、北京、天津、上海、广西几个作家协会的不少文学评论工作者和文学评论家,还有作家,大学教授,复旦教授潘旭澜先生也去了,当时不知他是国光校友。上海市委宣传部副部长、特别平易近人的徐俊西先生也到会,他是陈骏涛先生的复旦大学同学,他用他的照相机同我合影,并当时就洗出照片送我一帧,印象极深。这次会结识了许多知名作家、评论家,吴亮、毛时安、陈村,《文学评论》的杨世伟是我1981年应陈骏涛之约,第一次进入他们编辑部,因陈还没到,他是第一个接待我、热情赞赏、鼓励我的处女作《王蒙艺术追求初探》(文学评论1982•1)的人,这次是愉快的重逢。我们一起在桂林合影,并且我第一次坐飞机,就是同他和董大中同机从桂林到北京的。

那次山西带队的是《批评家》主编董大中先生,一位正直的勤恳的学者,他是最札实的赵树理研究专家,主编《赵树理全集》,出版专著《赵树理评传》,我应他之约,为《赵树理评传》写过一篇评论发表在《太原日报》文艺副刊上,我的题目是《从神到人》。我以为,董大中先生在书中高度评价赵树理,又反对把他神化,而是还赵树理以现实中真实的、有人情味的、亲切的人的形象。1989年我在国内遭批评时,为了避免别人对我有“受批判”的印象,在《批评家》停刊前最后一期,他让副主编蔡润田先生到我家给我一周时间,不管什麽内容,迅速写一篇文章。那时我正在思考文学的体裁形式,于是在一星期中,我写一篇《文学形式论》八千字,不必审稿,蔡先生直接送印刷厂排印刊出,真够朋友!此文1990年初,还被《批评家》评为优秀论文。对山西作家协会、山西评论界,我一直心存感激!尤其对董大中先生:在我最困难的时期,就在《文艺报》发表罗守让整版批判我的文章的第二天,他亲自到我家安慰我;“中国赵树理研究会”筹备,他到我家,邀请我作为“中国赵树理研究会发起人”之一,给我这一崇高荣誉,这是对我的学术肯定,更是对我精神的最大支持。

那次桂林会,董大中先生先走,我们三人顺路旅游:黄鹤楼,洞庭湖君山,岳阳楼。

在洞庭湖的君山,我看到名扬四海的君山银针茶,价格在当时听来很吓人,400元一斤。但是有零售的,一泡二元三角。我专为母亲买一泡。我在《君山》湖南名胜小册子上写着:“1988年参加桂林‘文学与改革’研讨会途中参观君山,现场买一泡君山茶回泉州泡给母亲喝。”

关于君山茶的来历,说法不一。《君山》这本介绍名胜的小册记一个美丽传说:

“据《中国茶经》记载,在1400多年前的初唐盛世,有个叫‘白鹤真人’的老僧,云游四海,后来到君山落脚,他从外地带来了八棵茶苗,经过他精心培育,从此便有了君山茶。”

《湖南省志》道:“巴陵君山产茶……岁以充贡。君山茶盛称于唐,始贡于五代”。

《巴陵县志》说:“君山贡茶,有白茸茸然,谓之白毛尖,卽白鹤翎也。”

喝茶是喝文化,喝山川锦绣景色。我为能让母亲享受这一泡君山名茶而倍感欣慰。